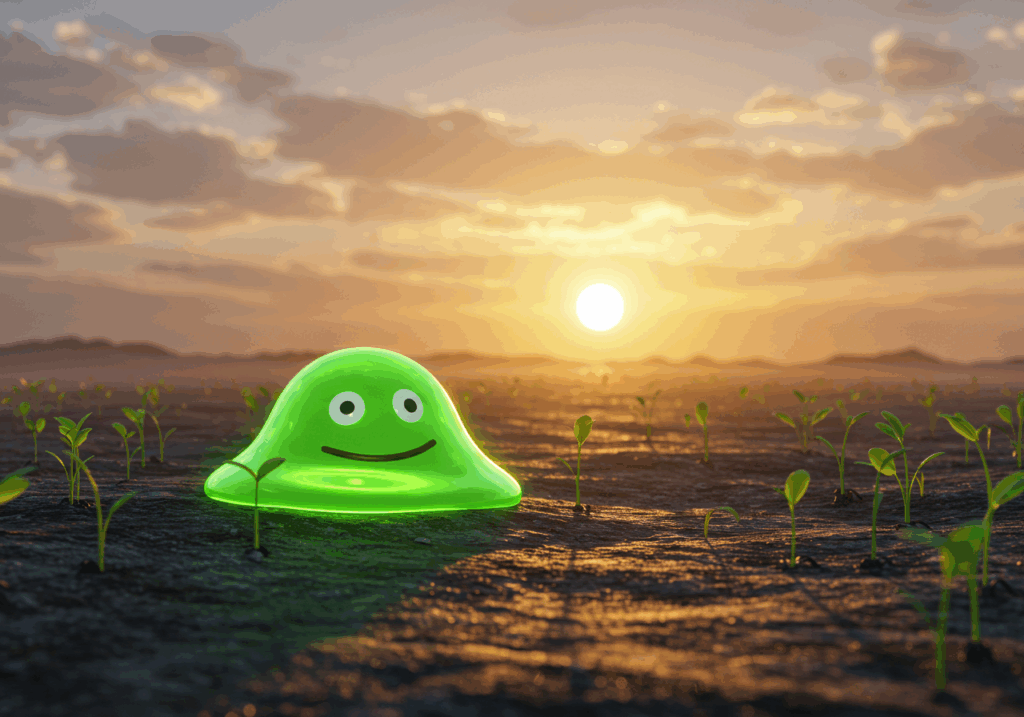

「転生したのに、こんなにも寂しいなんて――」

灰色の森。枯れた木々。生命の気配は、どこにもない。

そして、その静寂の中で“彼”は目を覚ます。種族:グリーンスライム。

もう人間関係に苦しみたくないと願った青年が、孤独そのものの存在に転生してしまったのだ。

『グリーンスライムに転生した俺は、呪われた異世界を緑でいっぱいにするようです。』(通称:グリスラ)は、

数多あるスライム転生の中でも異彩を放つ――“静かな熱”を持つ再生譚だ。

主人公が戦うのはモンスターではなく、孤独・無音・絶望の世界そのもの。

その闇に、彼は小さな「緑」を灯していく。

カドカワBOOKSから刊行されたこの物語は、

“なろう”・“カクヨム”系作品の文脈を継ぎながらも、あえて逆を突く。

チートでも無双でもない。スライムはただ這い、光合成をし、種を生み、土を耕す。

それだけの行為が、なぜこんなにも胸を打つのか。

理由はひとつ――

この物語が描いているのは、「再生」ではなく「もう一度、世界を好きになる」ための物語だからだ。

『グリスラ』は、読者の心にゆっくりと根を下ろす。

派手さよりも、温もりを。爽快感よりも、生きる理由の回復を。

スライムという最も弱い存在から、生命と希望の意味を問い直す。

この記事では、そんな『グリスラ』の魅力を、ネタバレを最小限に抑えつつ全力で語る。

「孤独な世界に、もう一度“色”を取り戻したい」――そう感じたことがあるあなたへ。

この物語は、きっと、あなたの中の“何か”を芽吹かせる。

1. 『グリスラ』とは?──灰色の世界で“緑”を紡ぐスライム転生ファンタジー

「戦わないスライムが、世界を救う?」

もしそんな一文に胸がざわついたなら、あなたはすでに“グリスラ”の世界に片足を突っ込んでいる。

本作『グリーンスライムに転生した俺は、呪われた異世界を緑でいっぱいにするようです。』(通称:グリスラ)は、

カクヨム発の異世界転生ファンタジーで、2024年9月10日にカドカワBOOKSより単行本が刊行された注目作。

作者はイオリ氏。カクヨムでの連載を経て、読者の熱烈な支持を受けて商業化を果たした。

舞台となるのは、虫の声すらない灰色の森。そこに転生した主人公は――人間ではなくグリーンスライム。

「人間関係から逃れたい」という最期の願いを叶えた結果、彼はすべてを失った存在として生まれ変わる。

だがその世界は“生物が死に絶えた呪われた森”。

そして、孤独の果てで芽吹いたのは、「緑を取り戻したい」という純粋な願いだった。

◆ チートでも無双でもない、“祈り”としての転生

スライムといえば、異世界転生ジャンルの定番中の定番。

だが“グリスラ”が他と違うのは、力を誇示する物語ではなく、存在そのものが小さな祈りとして描かれている点だ。

戦うためではなく、生み出すためのスキル――「光合成」「種子生成」「土壌改良」。

この組み合わせだけで、物語が成立してしまうのが本作の最大の異彩。

スキルの羅列すら、詩的なリズムとして響く。まるで自然の呼吸を読んでいるような没入感がある。

◆ “灰色の世界”というメタファー

主人公が這う灰色の森は、ただのファンタジー舞台ではない。

それは、現実で「誰かとのつながりを断ち、心を閉ざしてしまった人」の象徴でもある。

イオリ氏は、あくまで物語を通して静かに語る。

「孤独を選んだ者が、もう一度“世界を好きになる”にはどうすればいいか」

この問いが、グリスラの核にある。

◆ そして“緑”は希望の色になる

「ここに緑があれば、人が来てくれるかもしれない」

そんな想いで動き出すスライムの行動は、奇跡的に美しい。

それは自己犠牲でも救世でもなく、人恋しさの最終形。

灰色の世界に“色”を取り戻すその姿に、誰もが心のどこかで救われる。

この作品の緑は、単なる自然ではない。孤独を癒やす象徴なのだ。

“グリスラ”は異世界転生というフォーマットを使いながら、現代人の疲れや孤独にそっと寄り添う。

あなたが今、少しでも「人に疲れた」と感じているなら。

この物語は、きっとあなたの心に静かな再生の芽を植えてくれる。

――次の瞬間、世界が静かに息を吹き返す。その始まりを見逃してほしくない。

2. なぜ『グリスラ』はスライム転生の中で異彩を放つのか?──“静けさ”が物語の武器になる

「スライム転生」と聞いて、あなたはどんな物語を思い浮かべるだろう?

多くの人が想像するのは、圧倒的な力を手に入れた主人公が異世界で無双する、いわば“成り上がり系”の英雄譚だろう。

だが『グリスラ』は違う。方向性が根本から逆なのだ。

本作の主人公は、力ではなく孤独を武器にする。

敵を倒すのではなく、死んだ世界を癒やす。破壊ではなく、再生を選ぶ。

だからこそ、“静かで地味”なはずの物語が、読むほどに心を揺らしてくる。

◆ 1:無双しない。けれど、読後の満足度は異常に高い

『グリスラ』の主人公は、いわゆるチート能力を持たない。

スキルの名前も「光合成」「種子生成」「土壌改良」――あまりにも地味だ。

だが、それらを地道に積み重ねていくうちに、読者は気づく。

この“地味さ”こそが、世界に色を取り戻していくための鍵なのだと。

つまり『グリスラ』は、努力と観察の物語。

強さではなく、生きる意味を少しずつ見つけていく過程を描いている。

この構造が読後に残す余韻は、他のスライム転生作品とはまったく異なる。

派手な戦闘シーンがなくても、世界が変わる瞬間をちゃんと感じられる。

◆ 2:戦闘ではなく、“感情の循環”で物語を動かす

グリスラの世界は、灰色で冷たい。

そこにあるのは「孤独」「静寂」「無力感」。

しかし、その中で主人公がたった一つ願う――「誰かと出会いたい」。

この“再び他者を求める心”が、ストーリーの原動力になる。

敵を倒して強くなるのではなく、自分の弱さを受け入れて変化する。

その心理描写があまりにも繊細で、読む者をそっと包み込むようだ。

これはバトルではなく、感情の再生劇。

スライムという“最も弱い存在”を通じて、人間の強さと優しさを描いている。

◆ 3:環境×ファンタジー=“癒やし系異世界”の新機軸

『グリスラ』が独自路線を確立した最大の理由は、テーマにある。

それは「環境再生」と「癒やし」だ。

荒廃した世界を少しずつ緑で満たしていくプロセスは、まるで現代社会の縮図のようでもある。

息苦しさに覆われた現実に、小さな緑を植えていく――そんな希望の物語。

この構造は、最近のライトノベル市場でも希少だ。

派手な展開やバトル中心の作品が並ぶ中で、“癒やし×成長”を主軸にした本作は異世界転生の新しい地平を開いた。

だから、読者の反応もユニークだ。

- 「まるで読書セラピー」

- 「読むと心が静まる」

- 「自然に涙が出た」

そんな声がカクヨム読者の感想欄に並ぶのも納得だ。

◆ 4:イオリ氏の筆致が生む“静かな熱”

イオリ氏の文体は、淡々としていながらも情感がある。

一文ごとに呼吸の間があり、孤独なスライムの思考が読者の脳内に響く。

ゲーム風のステータス表示も、決してテンプレではない。

数字の裏側にある“生きる意志”を見せる演出として成立している。

そのため、テキストだけで空気が伝わる。

まるで、灰色の森に差す陽光を感じるような読書体験だ。

“グリスラ”は、静かで、優しく、そして強い。

誰かを救う物語ではなく、誰かの心が少し楽になるための物語。

異世界転生という巨大ジャンルの中で、ここまで独自の輝きを放つ作品は稀だ。

だからこそ、読んでみてほしい。静けさの中にこそ、本当の熱がある。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

3. 世界観と文体の魅力──“灰色の森”に宿る静かな生命の詩

『グリスラ』を読むとき、まず心に残るのは「音のない世界」だ。

風が吹かない。虫も鳴かない。人の声すら消えた灰色の森。

この徹底した無音の演出が、物語の最初の衝撃として読者を包み込む。

そして、その沈黙の中でわずかに響く――スライムの「うじゅる、うじゅる」という音。

まるで心臓の鼓動のように、命のリズムを取り戻していく。

◆ 1:世界の描写が“詩”のように流れる

イオリ氏の筆は、装飾を極限まで削ぎ落としながらも、残響のある日本語で世界を描く。

一文一文が呼吸している。感情の波が、音もなく押し寄せてくる。

たとえば「灰色の森」「光合成」「ドクダミ」「小川」など――すべてが静かに意味を持つ。

それらの単語が積み重なることで、読者の中に“緑のない世界の重さ”が染みてくる。

だが、その重さを打ち消すように、ひとすじの緑が芽吹く瞬間が訪れる。

その瞬間の描写は、派手ではない。けれど確実に胸を打つ。

なぜならそれが、希望という名のリアリティだからだ。

◆ 2:テキスト構造が“世界の呼吸”を表す

“グリスラ”は、ライトノベルにしては珍しいほど地の文の間を重視している。

空白行の多さ、短文の連続、リズムの揺らぎ――これらすべてが「孤独」を感じさせる。

読者はそのリズムの中で、主人公の思考とシンクロしていく。

さらに特筆すべきは、ステータスウィンドウの使い方だ。

多くの異世界転生では「能力表示」は便利な情報整理に使われる。

だが本作では、それが心のモノローグに近い。

数字やスキルが増減するたびに、彼の孤独や希望の輪郭が見えてくる。

読者はステータスの変化を通じて、「世界が少しずつ回復している」ことを感じるのだ。

◆ 3:色彩の対比──灰から緑へ

『グリスラ』の世界は、徹底して色で語られる。

序盤は「灰」「白」「黒」。無機質な世界が広がり、感情の温度も低い。

しかし、緑が生まれた瞬間、読者の脳内には本当に色彩が差し込む。

文体がそのまま光の演出になるのだ。

たとえば「ドクダミの芽が息づく」といった一文。

それだけで、灰の世界に“生の息吹”が返ってくる。

この色彩の演出こそ、イオリ氏の詩的センスの真骨頂だ。

◆ 4:読者の内面に呼応する“静かな感情”

『グリスラ』は、激しい起伏の物語ではない。

けれど読み進めるごとに、胸の奥がじんわりと温かくなる。

それは物語が「感情の回復」を描いているからだ。

主人公が緑を増やすこと=心を取り戻すこと。

彼の行動が“希望のメタファー”として読者に重なる。

この感覚が、他の異世界作品にはない静かな熱を生み出している。

静寂と再生、孤独と優しさ――『グリスラ』の文体はまるで、呼吸する詩のようだ。

文字の一つひとつが光を持ち、ページをめくるたびに世界が少しずつ蘇る。

この“読む体験そのもの”が、すでに物語の一部になっている。

読書という行為が、まさに緑を育てるような感覚に変わる。

もしあなたが疲れた夜に、この作品を開いたら――

灰色だった心に、きっと一輪の芽が生まれる。

4. 『グリスラ』が伝えるメッセージ──再生は、ひとりから始まる

人間関係に疲れ、心が擦り切れた人ほど、“グリスラ”の物語は刺さる。

なぜならこの作品が描くのは、「誰かを救う」物語ではなく、「自分を取り戻す」物語だからだ。

派手な戦いも、英雄的な名声もない。

けれど、たったひとつの「小さな芽」が――この世界で最も力強い希望になる。

『グリスラ』を読み終えると、誰もが心の奥でこう思う。

「自分の中にも、まだ“緑”を育てられるかもしれない」と。

◆ 1:孤独は、終わりじゃない。始まりなんだ

主人公は、人との関わりに疲れきった末にスライムとして転生する。

つまり、“人間をやめる”ところから始まる物語だ。

けれど彼が見つけたのは、孤独の中にある「生きたいという微かな本能」だった。

この構図は、現代社会で生きる読者にあまりにもリアルだ。

SNSや仕事、人間関係に追われ、疲弊したとき――

誰しも一度は「もう誰にも会いたくない」と思ったことがあるだろう。

だが、“グリスラ”はその心を責めない。

むしろ、その気持ちこそが再生の出発点だと教えてくれる。

孤独に沈むスライムが、“緑を生む”という能動的な選択をした瞬間、物語が動き出す。

それは、孤独を否定するのではなく、受け入れて光に変える行為だ。

◆ 2:“緑化”は、癒しのメタファー

本作で最も印象的な要素が、「緑」だ。

それは単なる自然の象徴ではなく、心の再生そのものを意味している。

灰色の森=疲弊した世界。

そこに緑が芽吹く=希望とつながりの回復。

このビジュアル的な対比が、“読むセラピー”として作用している。

作品内では「光合成」「種子生成」「土壌改良」といった地味なスキルが登場するが、

それはすべて「自分の世界を耕す力」のメタファーだ。

現実でも、誰かに助けられなくても、少しずつ自分で光を取り戻せる。

そう思わせてくれるところに、“グリスラ”の最大の癒やしがある。

◆ 3:絶望と希望の境界線に立つ物語

“グリスラ”は決して「優しいだけ」の作品ではない。

世界は容赦なく灰色だし、希望は簡単には手に入らない。

だがその中でも、主人公は光を探す。

そこに、人間の本能的な強さがある。

この作品は、読者に「頑張れ」とは言わない。

ただ静かに寄り添いながら、こう囁くのだ。

「あなたの中にも、まだ芽がある」と。

それは、癒し系でありながらも哲学的な一面を持つ稀有な異世界作品。

“スライム転生”というフォーマットを超えて、現代人の心を描くヒーリングファンタジーなのだ。

◆ 4:“再生”は他人に託せない。だからこそ、ひとりで始める

『グリスラ』を読んでいて感じるのは、「変化はいつもひとりの中から始まる」ということ。

世界を緑で満たすために、主人公は誰かに頼らない。

彼はただ、自分の手で、いや、スライムの体で黙々と前に進む。

その姿は、派手な英雄よりもずっと尊い。

このメッセージは、今の時代に必要とされている。

誰かの成功を羨むよりも、自分の小さな一歩を信じる。

その行為こそが、本当の「生き直し」なのだと、グリスラは教えてくれる。

『グリスラ』は、優しくて、少し寂しくて、でも確かに前を向いている。

誰かのために世界を救うのではなく、“自分自身の世界”をもう一度緑で満たすための物語。

だからこの作品は、読んだあとに静かに心が軽くなる。

その優しい再生の光を、ぜひ自分の目で確かめてほしい。

5. 読後の余韻と“今読むべき理由”──静かな熱を宿す異世界ファンタジー

『グリスラ』を読み終えたあと、胸の奥に残るのは静かな熱だ。

派手な爆発も、痛快な勝利もない。

それでも、ページを閉じた瞬間に感じるのは、「ああ、生きていていいんだな」という穏やかな実感。

この読後のぬくもりこそ、“グリスラ”が持つ最大の魔法だ。

現代を生きる私たちは、どうしても速さや強さを求めがちだ。

けれど、疲れたときこそ必要なのは――ゆっくり育つ希望なのかもしれない。

“グリスラ”は、その希望を「緑」という形で見せてくれる。

そして、その緑は誰の心にも芽吹く可能性を秘めている。

◆ 1:今、この作品を読む意味

世の中が少しざわついている時代だからこそ、“グリスラ”のような物語が必要だ。

一度すべてを失った主人公が、灰の中から世界を再生していく。

それは、どんな状況でも「始め直すことはできる」というメッセージだ。

しかもその語り口が優しい。強制もしない。焦らせもしない。

ただ静かに、寄り添ってくる。

ページをめくるたびに、自分の中の“灰色”が少しずつ色づいていく感覚。

これこそ、“グリスラ”を読む理由であり、読む価値だ。

◆ 2:言葉よりも“温度”が伝わる物語

“グリスラ”の魅力を一言で言うなら、それは温度だ。

淡々とした語りなのに、行間から伝わる感情がある。

スライムという無機質な存在が、なぜか人間よりも人間らしい。

読んでいくうちに、いつの間にか自分自身の記憶や感情が呼び起こされていく。

物語の中で芽吹く「緑」は、読者の心の中でも芽吹く。

そんな共鳴型の読書体験を味わえる作品は、なかなかない。

◆ 3:読後の行動が“誰かの緑”になる

この作品の美しいところは、読者がページを閉じたあとも終わらないことだ。

読後の温度が、現実での行動を少し変える。

「今日は少し優しくしてみよう」

「もう一度、何かを育ててみよう」

そんな気持ちが芽生えた瞬間、あなたの中にも“グリスラ”が生まれている。

物語が与えてくれた感情を、次の誰かへつなぐ――

それが、本作の持つ本当の再生の連鎖だ。

『グリスラ』は、激しさではなく優しさで心を揺さぶる異世界転生ファンタジー。

そしてその優しさは、読者の中で確実に生き続ける。

だからこそ、今この瞬間に読んでほしい。

“緑は、きっとあなたの中にも芽吹くから。”

気になった方は、ぜひ公式サイトで第1話をチェックしてほしい。

→ カクヨム公式『グリーンスライムに転生した俺は、呪われた異世界を緑でいっぱいにするようです。』

読後、灰色の世界が少し明るく見える――そんな体験が、ここにある。

✅ FAQ

Q1. 『グリスラ』はどんな作品ですか?

カクヨム発・カドカワBOOKS刊の異世界転生ファンタジーです。人間関係に疲れた主人公がグリーンスライムとして転生し、呪われた灰色の森を“緑化”していく物語です。

Q2. 戦闘要素はありますか?

ありますが中心ではありません。バトルよりも、再生や癒しといったテーマが軸にあり、静かに心を動かす展開が魅力です。

Q3. どんな読者におすすめ?

心が疲れた人、静かな物語が好きな人、スローライフや再生をテーマにした作品に惹かれる人におすすめです。

Q4. 書籍版とWeb版の違いは?

書籍版(カドカワBOOKS)は第3章が全面改稿され、より構成が洗練されています。公式発表により明記されています。

Q5. どこで読めますか?

公式カクヨムサイトで連載版が無料で読めます。

→ カクヨム『グリーンスライムに転生した俺は、呪われた異世界を緑でいっぱいにするようです。』

✅ 参照・出典

- カクヨム公式作品ページ(最終閲覧日:2025年10月7日)

- カドカワBOOKS公式サイト(刊行情報確認済)

コメント