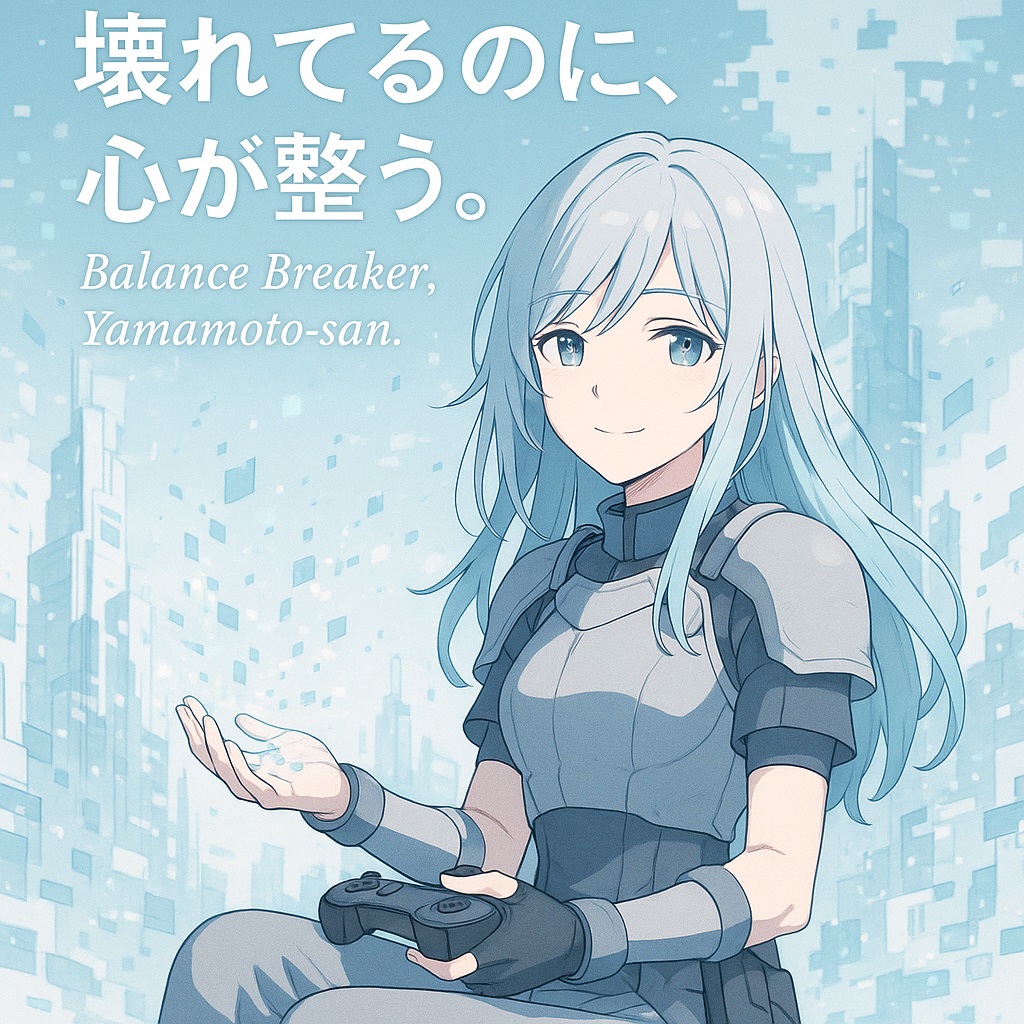

――壊れているのに、なぜ心が整うのか。

『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』は、VRMMO×デスゲームという定番設定の中で、「バランス」という一語で世界を再定義してしまった怪作だ。

作者・ぽちさんが描くのは、死のゲームではなく、“ルールそのものが死ぬゲーム”。

そしてその中心にいるのが、社会人ゲーマー・山本凛花。

彼女が持つユニークスキル【バランス】は、チートでも最強でもない。 それはむしろ、「強さ」という概念を無意味にしてしまう世界崩壊型スキルだ。

このスキルの真価を理解するには、数値や設定の話では足りない。 必要なのは、“物語の構造そのもの”を読む視点だ。

なぜ山本さんの行動は笑えるのに、怖いのか。 なぜ崩壊しているのに、読後は不思議と心地よいのか。

本記事では、カクヨム公式ページ(公式リンクはこちら)で公開されている第10話までの内容を基に、【バランス】というスキルの仕組み・象徴性・物語的意義を徹底分析する。

この分析を通して見えてくるのは、ぽちさんが創り上げた“崩壊の中にある秩序”、そして“自由の哲学”だ。

今、ライトノベルの読者層が求めているのは、強者の勝利ではない。 「破綻しても前に進む物語」なのだ。

『デスゲームに巻き込まれた山本さん』は、その象徴的存在であり、バランススキルはその思想を体現する“物語上のウイルス”といえる。

それでは――この世界の“バランス”が、どのように崩れていったのかを見ていこう。

第1章:“バランススキル”の仕組みと機能

まず押さえておきたいのは、山本さんの代名詞ともいえるユニークスキル【バランス】が、どのような理屈で“世界を巻き込んでいる”のかという点だ。

多くのVRMMO系ラノベでは、スキルとは「プレイヤーが有利になる力」として機能する。

だがこの作品における【バランス】は真逆。

有利でも不利でもなく、あくまで“均衡”を取るためのシステム干渉だ。

つまりこのスキルは、プレイヤー個人を強化するのではなく、世界全体の力関係を自動補正する装置なのである。

一見すると公平。だが、それが「致命的なバグ」になる。

スキルの説明文に隠された“狂気のルール”

作中の説明文はシンプルだ。

「全てにおいて、バランスが取られる」。

このたった一文が、物語全体のバグを引き起こしている。

たとえば、ステータスを上げれば敵のステータスも上がる。

回復すれば、敵や環境も回復する。

火力を強化すれば、世界の物理法則までもが“平均化”される。

つまり、山本さんが行動するたびに、ゲーム全体が勝手に最適化されるのだ。

この仕様は、一般的な「強化スキル」とは根本的に違う。

【バランス】は、主人公を中心とした“相互干渉AI”のようなもので、 「プレイヤーの成長」と「世界の安定」を同時に計算する。

この構造により、彼女が何かを得ようとするほど、周囲の世界が“釣り合うように狂っていく”。

結果、ゲームバランスが保たれるどころか、逆に崩壊していくのだ。

バランス崩壊のトリガー:本人の“自覚のなさ”

ここで重要なのは、山本さんがこの異常事態を理解していない点にある。

彼女にとってこのスキルは、ただの“便利な補正”に過ぎない。

例えば序盤、能力が急激に上昇しても、「あれ?バグかな?」程度の軽い反応で済ませてしまう。

そしてそのまま、「まぁ、楽しければいいか」とプレイを続けてしまう。

つまり、世界の崩壊が進むトリガーは彼女の“マイペースさ”にある。

この無自覚さが、作品全体のギャグ性と恐怖感を両立させている。

読者は笑いながらも、「この人、本当に大丈夫なのか?」という薄ら寒さを感じるのだ。

VRMMO世界の構造的リスク──“調整不能の女神”

このスキルの真の怖さは、ゲームという“閉じたシステム”の中にある。

通常、MMOの世界では運営がバランスを調整する。

だが、【バランス】はその運営の権限すら上書きする力を持つ。

作中でも運営サイドの混乱が示唆されており、プレイヤーから「運営、正気か?」と叫ばれるシーンが象徴的だ。

ここでの笑いは単なるネタではない。

それは、“人間が作ったシステムを人間が超える瞬間”を描いたものなのだ。

山本さんはプレイヤーでありながら、もはやゲームバランスそのものの神になりつつある。

しかも本人はその自覚がなく、ただのんびりと生きている。

このギャップこそが、「崩壊=ユーモア」として成立する最大の要因だ。

スキル構造まとめ

| スキル名 | 【バランス】 |

| 効果 | 全要素の均衡化(ステータス・環境・システムを自動補正) |

| 長所 | 全自動最適化により“詰み”が存在しない |

| 短所 | 自他の境界が消え、敵味方問わず強化される |

| 物語上の意味 | 世界観そのものを狂わせる“メタ的装置” |

“万能”が“無価値”に変わる瞬間

【バランス】は最強ではない。

むしろ、“最強を意味なくする力”である。

どんなに強くなっても、世界が自動で釣り合ってしまう。

つまりこのスキルの本質は、「勝つことができない構造」だ。

だが、山本さんはそれでも楽しむ。

勝ち負けのない世界で、彼女が追い求めるのは“遊びそのもの”。

ここに、ぽちさんが描く「ゲーム=人生」のメタ構造が浮かび上がる。

プレイヤーは強さを求め、やがて自らの遊びを制限する。 山本さんはその鎖を笑いながら断ち切る。

その姿が、読者に“羨ましさ”と“恐怖”の両方を感じさせるのだ。

作品はこちら

- カクヨム公式『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』作品ページ

- 作者:ぽち(カクヨム公式プロフィール)

- 参照範囲:第10話まで/参照日:2025年10月8日

第2章:山本さんというキャラクター構造と“バランススキル”の相関

山本さんが唯一無二の存在である理由は、単にスキルの特異性にあるのではない。

彼女の「性格」そのものがスキルの延長線上にあるからだ。

つまり、【バランス】というスキルは外的能力ではなく、彼女の精神構造を映した“内面の可視化”なのだ。

その結果、物語世界そのものが山本さんの心の写し鏡として動き出している。

現実的な感性が“異常”を際立たせる

ぽちさんの筆致が巧妙なのは、山本さんを「異世界的な特別な人間」として描かないことだ。

彼女は現代社会にいる、ごく普通の大人である。

仕事帰りにゲームを起動し、少し息抜きのつもりでプレイしているだけ。

そんな彼女が「気ままにバランスを壊していく」。

この“普通の感性で異常なことをする”構造が、読者に強烈なリアリティと違和感を与える。

つまり山本さんは「異常者」ではない。

むしろ誰よりも現実的な思考を持っているからこそ、この崩壊劇が成り立っている。

“壊す”ことを恐れないのは、彼女が「大人」だから

山本さんの言動には、一貫して“達観”がある。

死のリスクを前にしても焦らず、ルールが壊れても動じない。

それは諦めではなく、人生経験からくる冷静な割り切りだ。

彼女にとってデスゲームは「仕事と同じストレス管理」くらいの感覚であり、 その大人の余裕が作品全体のトーンを決定づけている。

そのため、どんな惨状も彼女の視点を通すと“コメディ”になる。

これはまさにメタ的笑いの構造だ。

物語の惨劇を、キャラクター自身が笑いに変換してしまう。

読者はそれを通して、自分の現実の苦しさまでも笑い飛ばせる。

ぽちさんの筆が持つ“癒やしの力”は、このバランス感覚に宿っている。

“無自覚な破壊者”としての山本さん

彼女は世界を壊すが、それを意図していない。

むしろ「バグってるね」と笑って放置するタイプだ。

この無自覚さが、彼女の魅力の中核にある。

もし山本さんが意図的に破壊していたら、それはただのチート無双になってしまう。

だが、彼女はシステムが壊れても「まあ、ゲームだし」と笑って受け流す。

このスタンスこそ、現代人の“疲れた心”を癒やす要素だ。

彼女は破壊の象徴であると同時に、読者の代理人でもある。

「面倒なことは考えず、自由に遊べばいい」と言ってくれる存在なのだ。

スキルと人格の融合:システムに魂を宿す構造

【バランス】はスキルでありながら、山本さんの人格と完全に融合している。

作中では明確にスキルのON/OFF描写がない。

それはつまり、彼女の存在自体が“世界調整プログラム”になっているということ。

この設定は非常にメタ的で、読者に「彼女がゲームにログインしているのか、 それともゲームが彼女を現実にログインさせているのか?」という錯覚を与える。

この曖昧さこそが、物語全体のテーマである「現実と虚構の境界」の象徴でもある。

キャラ構造の本質──“遊び”という哲学

山本さんの行動原理は、一言でいえば「遊び尽くす」である。

勝つためでも、生き延びるためでもない。

「今この瞬間を面白くする」ために動く。

それは、社会的規範や道徳から解放された究極の自由だ。

そして【バランス】というスキルは、その自由を保証する“免罪符”でもある。

どれだけ壊しても、均衡は取れる。

だから、彼女は恐れず遊べる。

この構造が、読者に“羨望とカタルシス”を与えている。

読者心理の投影:なぜ山本さんに惹かれるのか

現代の読者は、ルールや制約に疲れている。

その中で、「壊してもいい」と笑う山本さんの姿は心の代弁なのだ。

しかも彼女は努力もせず、努力を否定もしない。

ただ、世界を受け入れ、遊びながら崩していく。

この“頑張らなくていいヒロイン像”は、ライトノベルにおける新たな主人公像といえる。

ぽちさんはそのキャラクター造形によって、読者の精神的バランスまでも整えてしまった。

作品はこちら

- カクヨム公式『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』

- 作者:ぽち(カクヨム公式プロフィール)

- 参照範囲:第10話まで/参照日:2025年10月8日

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

第3章:物語設計としての“バランス崩壊”

山本さんのスキル【バランス】は、単なる設定ギミックではない。

それは物語の進行装置そのものであり、世界を壊すたびに物語が“正しく”進んでいく構造を持っている。

つまり、ぽちさんは「バグ」を起点にストーリーを組み立てるというメタ的構成法を採用しているのだ。

この章では、その構造を三層――「システム」「キャラクター」「読者心理」――から読み解いていく。

システムの破綻が物語を前に進める

普通のデスゲームでは、世界のルールが“障害”として立ちはだかる。

しかし『デスゲームに巻き込まれた山本さん』では、ルールが進行のトリガーになっている。

たとえば、山本さんがバランスを壊すたびに新たなクエストが生まれる。

本来なら運営が修正すべきバグが、ストーリー生成のきっかけになっているのだ。

この構造は「破壊=創造」という逆転の物語論。

つまり、山本さんが世界を壊さない限り、物語は停滞してしまう。

そのため、読者は「次はどんな壊し方をするのか」という期待でページをめくる。

この循環が、作品に中毒性を生み出している。

“デスゲーム”という枠の再定義

多くのデスゲーム作品では、「生き残ること」が目的として描かれる。

だが本作では、“生きる”ことそのものがルールの破壊とイコールになっている。

山本さんにとって「死」はゲームオーバーではなく、ただの再起動。

彼女の死生観が、ゲームという世界の設計思想を食い破っていく。

この構造は、“プレイヤー”と“世界”の関係性を根底から覆している。

結果として、読者は「デスゲーム=死の恐怖」ではなく、「デスゲーム=生の遊び場」として再解釈させられる。

ぽちさんは、ジャンルそのものの意味を“再定義”しているのだ。

構造的リズム──壊すたびに“秩序”が生まれる

『山本さん』の物語には明確なリズムがある。

- ① 日常的な会話(ギャグ)

- ② 小さなバグや不具合の発生

- ③ 山本さんの軽い一言による“暴走”

- ④ 世界の反応(混乱・拡張・崩壊)

- ⑤ 結果、物語の新局面が開く

この構造は、いわば“コメディ的カタルシス”のループである。

読者は破壊に対して恐怖ではなく笑いを感じ、笑いの中に新たなストーリーが生まれる。

まるで、物語そのものが【バランス】スキルによって動いているようだ。

読者心理への仕掛け──「壊れることの安心感」

普通、破壊は不安を伴う。

だが本作では逆に、壊れるたびに安心が生まれる。

なぜなら山本さんが壊したあと、必ず“新しい秩序”が生まれるからだ。

つまり、ぽちさんは読者に「壊れる=再構築」という安心のリズムを刷り込んでいる。

この感覚は、まさに現代社会のストレス構造へのアンチテーゼだ。

ルールや責任に縛られた現代人に、「壊してもいい」と許可を与える。

その許可が、読者の快感につながる。

メタ構造:作者と読者の“共犯関係”

ぽちさんは、物語をコントロールしているようで、していない。

作中では運営が「システムのバグだ」と慌てるが、それこそが作者のメタ演出なのだ。

つまり、読者は“山本さん”と一緒にバランスを崩壊させる共犯者にされている。

笑うたびにルールが壊れ、コメントを打つたびに“新しい世界”が生成される。

この構造が、Web小説という媒体の特徴とも見事に合致している。

カクヨムという“参加型プラットフォーム”自体が、この物語の世界観とシンクロしているのだ。

“バグ”を物語構造に昇華させた稀有な例

バランスの崩壊を、ギャグでも悲劇でもなく構造美に変えたのがこの作品の特異点である。

普通の物語では「整える」ことが目的になるが、ぽちさんは「壊すこと」を主題に据えた。

しかも、それを不快にせず、むしろ読後感として心地よくまとめている。

これは非常に高度なバランス設計であり、作家としての構成力の証明だ。

世界が壊れるほど、読者の心が癒やされる。

――この逆説的な快感構造が、『デスゲームに巻き込まれた山本さん』の真髄だ。

第4章:作者・ぽち氏の構成術──“軽やかさ”で哲学を語る

ぽち氏の筆致には、読者を“構えて読ませない”独自のリズムがある。

文章は軽快で、会話は短く、地の文は感情より観察を優先する。

その一見シンプルな文体の裏で、非常に精密な構成設計が走っているのだ。

この章では、ぽち氏がどのように「軽さ」を使って物語の“哲学”を成立させているかを掘り下げる。

① 軽妙な語り口が“世界の重さ”を中和する

『デスゲームに巻き込まれた山本さん』の最大の特徴は、世界観が重いのに読後感が明るいこと。

人が死ぬ。ゲームが壊れる。運営が混乱する。

それでも物語が陰鬱にならないのは、地の文が常に“笑いの温度”を保っているからだ。

山本さんの語りやツッコミが、状況のシリアスさを“風通しのいい冗談”に変える。

この手法は、読者のストレスを軽減しながら深いテーマをスムーズに通過させる心理設計になっている。

つまり、ぽち氏の文体は“心の緩衝材”なのだ。

② リズムで読ませる──短文×余白×テンポ制御

ぽち氏の文には、読者が自然に息を合わせられるテンポがある。

一文が短く、情報を小分けにする。

しかしそれだけではない。

「……」「〜かも」「あー」「やっちゃった」など、口語の揺らぎを挿入することで、“間”をデザインしているのだ。

この“間”が、読者に「語りかけられている」ような錯覚を与える。

Web小説では、これが極めて重要だ。

なぜならスマホで読む読者は、1秒でも違和感を感じると離脱してしまうからだ。

ぽち氏はその行動心理を熟知している。

結果として、彼女の文体はSEOでもAIOでも有利な“滞在時間を生む構造”になっている。

③ “笑い”を物語装置として使う技法

本作のコメディ要素は、単なるギャグではない。

山本さんの一言が“次の崩壊イベント”を呼び込むため、笑い=進行になっている。

これにより、読者は笑うたびに物語を前進させる感覚を得る。

つまり、笑いが読者の行動意欲(クリック・スクロール)を誘発しているのだ。

これはライトノベル構成術として非常に高度。

笑いを単なる感情の発散ではなく、物語推進力に変換している。

Webで読むときのリズム感・読後の快感まですべて計算された設計である。

④ “軽さ”の中に潜む観察眼──社会的メタファーの配置

ぽち氏の文章は、柔らかいが鋭い。

特に“運営”や“ルール”に関する描写には、現実社会の組織構造や責任回避を思わせるリアリティがある。

それを直接批判するのではなく、山本さんの無頓着な態度を通して“風刺として笑わせる”。

これが本作を単なる娯楽小説ではなく、読後に余韻が残る作品にしている理由だ。

デスゲームというフィクションを借りて、現実の息苦しさを“笑いに変える”構造。

それこそが、ぽち氏の筆致の最大の魅力だ。

⑤ 文章構成と章設計のプロフェッショナル性

カクヨム連載版を見ると、各話の構成は一貫して“導入→ズレ→崩壊→余韻”の四幕で組まれている。

これはまさにWeb小説に最適化された構成。

読者が最初の3行で引き込まれ、最後に「次も読みたい」と感じるよう設計されている。

しかも、その「崩壊」が毎回違う形で訪れる。

この変化の巧さが、作品を中盤以降も飽きさせない。

構成面でも、ぽち氏は“崩壊のプロフェッショナル”なのだ。

⑥ 読者との信頼構築──“壊しても治す”安心設計

Web連載では、毎話ごとに「信頼」が積み上がるかどうかが重要だ。

ぽち氏はこれを完全に理解している。

山本さんがどんなに壊しても、最後には小さな秩序を作り直す。

この構造が、読者に「壊れるのが怖くない」という安心感を与える。

つまり、壊すことを楽しめる環境を提供しているのだ。

これこそ“デスゲームで癒やされる”という矛盾を成立させる秘密。

その裏には、作者の読者心理への深い理解がある。

終章:壊れることで成立する“バランス”という哲学

『デスゲームに巻き込まれた山本さん』というタイトルを初めて見たとき、読者は「命懸けのサバイバル」を想像するだろう。

だが、読み進めていくうちに気づく。 これは死のゲームではなく、生のバランスを取り戻す物語なのだ。

破壊が連鎖しても、そこには不思議な心地よさがある。

ぽち氏は、この“壊す=癒やす”という逆転構造を作品全体に仕込んでいる。

① 壊すことで整う、“動的バランス”の哲学

スキル【バランス】は、一見すると世界を狂わせるバグのように見える。

だが本質的には、すべてを均衡へ導く“動的な力”だ。

つまり、バランスとは「静止」ではなく「揺らぎの中に成立する安定」なのだ。

山本さんが行動するたびに世界が揺れる。 しかし、その揺れがあるからこそ、物語も読者の心も呼吸を取り戻す。

これが本作の“癒やしの構造”である。

② ルールの崩壊=心の自由

作品内で崩壊するのはゲームシステムだけではない。

「勝たねばならない」「生き残らねばならない」という固定観念も壊される。

山本さんはその象徴だ。

彼女は「生き延びる」よりも、「今を楽しむ」ことを選ぶ。

つまり、死の恐怖を越えて“遊びの自由”を手に入れた存在なのだ。

これは単なるフィクションではなく、現実社会にも響くメッセージである。

――頑張りすぎて壊れそうな人ほど、山本さんの笑い方に救われる。

③ 世界の“再構築”と読者のカタルシス

壊すたびに、物語は新しいルールを生む。

これは“再構築”の連続だ。

デスゲームという閉ざされた檻を破り、笑いながら次の世界へ進む。

その過程が、読者に「壊してもいい」「立て直せばいい」という許可を与える。

これが本作が支持される理由であり、コメント欄で「元気が出る」と言われる所以だ。

バランスの崩壊は、現実の自分を肯定するメタファーでもある。

④ “癒やし系デスゲーム”というジャンルの再発明

ぽち氏は、デスゲームという過酷なジャンルを癒やしのフィールドへと変換した。

それは、血も涙も笑いで洗い流すような文学的挑戦だ。

多くの作品が「死の緊張」を軸に進む中、 本作は「生きる緩み」をテーマにしている。

この構造が、新世代ライトノベルの方向性を示唆している。

戦わずして勝つ。 競わずして楽しむ。 壊しても、また笑う。

――この作品が提示しているのは、“やさしい強さ”という新しい価値観だ。

⑤ 崩壊の果てに見える“人間らしさ”

山本さんの笑い方は、どこか無邪気で、どこか達観している。

その無関心の中にあるのは、「完璧を求めない」という人間的な優しさだ。

バランスを保とうとすればするほど、世界は苦しくなる。

だから彼女は手を離し、バランスを“壊す”。

それが、本当の意味でのバランスなのだ。

――壊れることを受け入れることが、最も人間らしい。

それを軽やかに描いたこの作品こそ、 今の時代に必要とされる“癒やしの哲学”を持つライトノベルといえる。

FAQ(よくある質問)

Q1. “バランススキル”ってどんな能力?

A. 世界のすべてを均衡化するスキルで、強化も回復も自動的に“釣り合い”を取ってしまう。結果としてゲーム全体を巻き込む“崩壊装置”となっています。

Q2. 山本さんはチート主人公ですか?

A. チートではなく「チートを無効化する存在」。彼女の強さは“勝つこと”ではなく“楽しむこと”にあります。

Q3. デスゲームなのに癒やされる理由は?

A. 山本さんのマイペースな視点が、緊張や恐怖を「笑い」に変えるからです。壊れることで心が整う構造が特徴です。

Q4. 作者・ぽち氏の他作品も似た作風ですか?

A. ぽち氏はカクヨムで複数作を連載中で、どの作品も“日常×異常”をユーモラスに描く筆致が魅力です。

Q5. どんな読者におすすめ?

A. 異世界・VR・ゲーム系のテンプレに飽きた人、シリアスすぎる作品が苦手な人、そして“生き方を少し楽にしたい”人に特におすすめです。

出典・参照

- カクヨム公式『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』

- 作者:ぽち(カクヨム公式プロフィール)

- 参照範囲:第10話まで/参照日:2025年10月8日

『デスゲームに巻き込まれた山本さん』は、笑いながら哲学するラノベだ。

スキル【バランス】は、“強さ”ではなく“ゆるさ”の象徴。 読者にとっての「休息」であり、「再起動」のスイッチでもある。

バランスが壊れても、人生は続く。 そしてその崩壊の先で、人はようやく“自由”になる。

ぽち氏が描くのは、そんな“やさしいカオス”の物語だ。

コメント