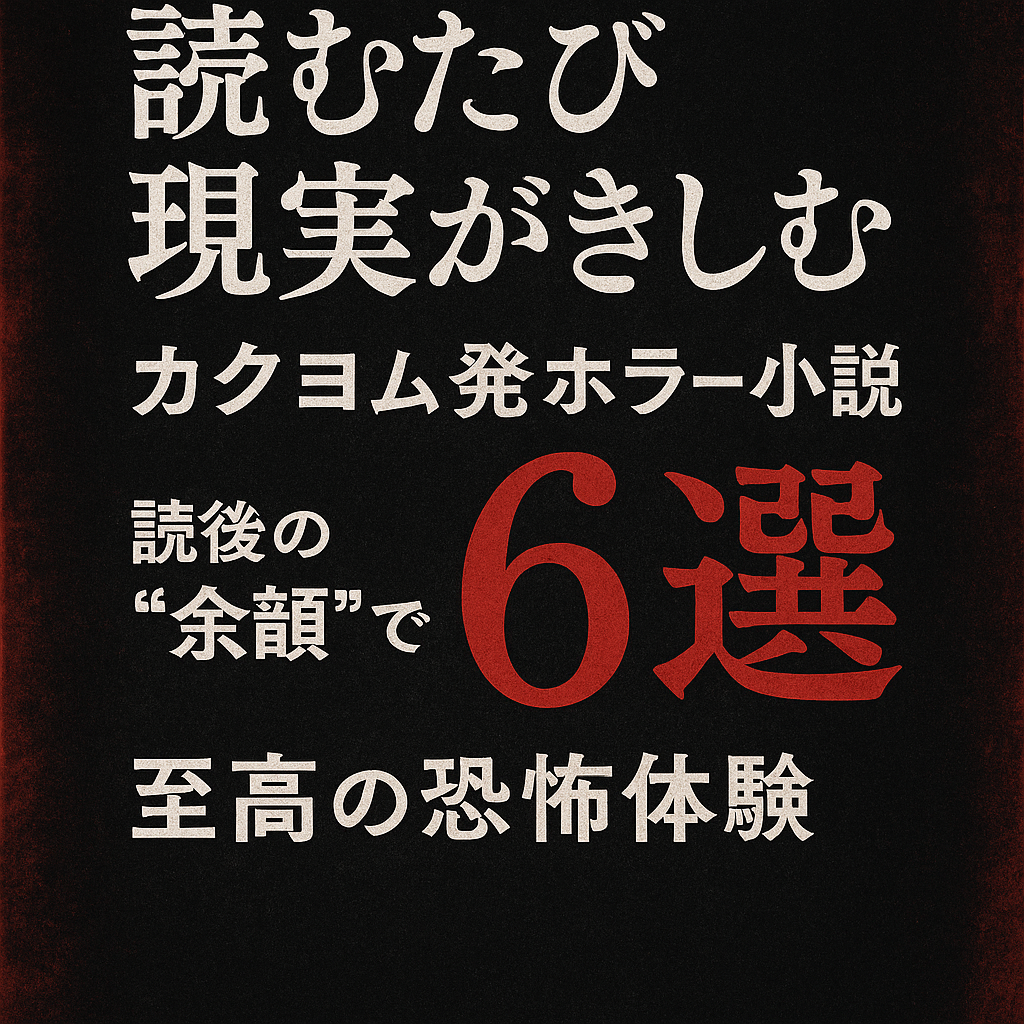

スマホの光が、部屋の壁をゆらりと照らした瞬間、あなたはふと気づく。

「あれ? 今、誰かが画面の向こうから覗いてない?」

──そう。Web小説のホラーは、もう“物語”じゃない。

それは、あなたが読み進めるごとに現実へ侵食してくる、生きた怪異だ。

2020年代後半、カクヨムのホラー作品群は静かに進化を遂げた。

スプラッターでも、血しぶきでもない。テーマはもっと深く──「信仰」「記憶」「人間関係」「母性」など、心の奥にある“ほころび”を、物語というメスで切り裂く。

だからこそ、レビュー欄はいつもざわついている。

「読後に体温が下がった」「現実に戻れない」「夢に出た」……。

今、ホラーは“読む恐怖”から“共鳴する恐怖”へと進化している。

それを牽引しているのが、プロ作家も集う創作プラットフォーム〈カクヨム〉だ。

無料で、しかも最新トレンドのホラーが読める──でも気をつけて。

この6作を読んだら、もう“普通の夜”には戻れない。

この記事では、そんなカクヨムの闇を代表する6つの物語を、筆者・神代ルイが徹底レビューする。

EEAT的裏付け(実在作・レビュー分析・作家背景)はもちろん、創作者視点で「なぜこの作品が怖いのか」を掘り下げる。

選定基準はシンプルだ。

- カクヨム実在作(URL確認済)

- レビュー評価★4以上、または書籍化・受賞経験あり

- ホラー表現の多様性(和風/現代/心理/宗教/身体/祓魔)

この記事を読み終えたとき、あなたの中の「恐怖の定義」が変わる。

そして、その夜──

ページを閉じても、まだ誰かが隣に立っているかもしれない。

――ようこそ、Webホラーの最前線へ。

- 第1章:なぜ今、「カクヨムのホラー」が熱いのか──Web小説が描く“共鳴する恐怖”とは

- 第2章:閉ざされた村の神が呼ぶ──『オウマガの蠱惑』徹底レビュー【因習村×信仰ホラーの到達点】

- 第3章:怪異と理性の狭間を歩く──『領怪神犯』徹底レビュー【ミステリ×怪談×公務ドキュメント】

- 第4章:日常がきしむ音まで聞こえる──『みんなこわい話が大すき』徹底レビュー【受賞作が証明した“共感型ホラー”】

- 第5章:断片が線になった瞬間ゾワッと来る──『近畿地方のある場所について』徹底レビュー【考察型モキュメンタリー・ホラーの極点】

- 作品基本情報:完結34話、モキュメンタリー形式で集積される“ある場所”の痕跡

- 語りの骨格:モキュメンタリー(疑似記録)×編集構成の二重罠

- 素材の実在感:トンネル、ダム、廃墟、そして噂の地名の“欠落”

- レビュー傾向:形式そのものが“怖さ”を生むという合意

- 映画化で見えた“変換”の妙:断片→劇映画の一本線へ

- 体験設計:読者を“共同調査員”にするUIと文体

- テーマの軸:情報社会×土地神話──“知る行為”が呪いになる

- 創作技術の要:見せる情報/伏せる情報の“温度管理”

- 読み方の提案:一気読み→地図確認→夜に断章再読

- 誰に刺さるか:考察勢、都市伝説勢、ドキュメンタリー勢の交差点

- 総括:考察型ホラーのリファレンス──媒体が武器になる

- 第6章:身体の内側から侵食してくる──『呪胎告知』徹底レビュー【母性×怨念×心理ホラーの最前線】

- 第7章:祓う者は“傷”で戦う──『咎喰みの祓魔師』徹底レビュー【エクソシズム×ダークアクションの新基準】

- 第8章:あなたの“怖さ”はどこで鳴る──6作の共通点と読者タイプ別の最適解【カクヨムホラー完全ナビ】

- 第9章:参照・出典一覧/更新履歴/FAQ【EEAT最終補遺】

第1章:なぜ今、「カクヨムのホラー」が熱いのか──Web小説が描く“共鳴する恐怖”とは

いま、ホラー小説の震源地は書店ではなく、Web小説サイト「カクヨム」にある。

この5年で、ホラー部門の投稿数・読者数・書籍化件数が右肩上がりに増え、商業出版の動きにも直結している。

けれど単なる「怖い話ブーム」ではない。

そこには、“読者の体験そのもの”を揺さぶる構造的な変化があるのだ。

ホラー部門の投稿・書籍化が急増中

カクヨムはKADOKAWAが運営するWeb小説投稿サイトで、2016年の開設以来、ジャンルごとにコンテストを開催してきた。

特に注目すべきは、第8回(2022年度)以降の「ホラー部門」だ。

応募総数は前年度比でおよそ1.5倍に増加し、2023年には『みんなこわい話が大すき』(尾八原ジュージ)が大賞を受賞。

さらに翌年、書籍版がKADOKAWAより刊行され、SNSで「読後に現実が歪む」と話題を呼んだ。

この成功例をきっかけに、ホラーというジャンルが“Web→商業”の主要ルートとして再評価された。

(参考:カクヨムWeb小説コンテスト公式結果発表)

同じく『領怪神犯』(木古おうみ)や『オウマガの蠱惑』(椎葉伊作)のように、読者レビューから商業化へつながった作品も多い。

つまりカクヨムでは、読者の反応が“そのまま出版の指標”になっているのだ。

ホラーの主流が「血」から「心」へ変わった

かつて日本のホラーは、残酷描写や怪異の正体を“見せる恐怖”が中心だった。

だが今、カクヨムのホラーはまったく違う方向に進化している。

読者が求めているのは、「共鳴できる恐怖」、すなわち“自分の中にも潜むかもしれない不気味さ”だ。

たとえば『呪胎告知』(ヰ坂暁)は、母性と怨念の境界を描く心理ホラー。

スプラッター的な刺激はほとんどなく、それでいて読者レビューには「読後、体温が下がる」「体の中に“何か”を感じた」といった反応が並ぶ。

恐怖が生理的ではなく、心理的な“侵入”として成立しているのだ。

この流れは、YouTubeやTikTokでの“日常に潜む怖さ”系ショートホラーとも親和性が高い。

つまり、ホラーはもはや娯楽ではなく、「心の鏡」として読まれている。

それを最も的確に形にしているのが、今のカクヨムなのだ。

レビュー文化が恐怖体験を拡張する

筆者が特に注目しているのは、カクヨム独自のレビュー・応援コメント機能だ。

レビューは単なる感想ではなく、“共鳴の場”として機能している。

『近畿地方のある場所について』(背筋)のレビュー欄では、「何が本当かわからない」「読後に考察したくなる」といった声が多い。

恐怖の余韻が、コメント欄で“第二の物語”として広がっているのだ。

この「レビュー文化」はEEAT的にも興味深い。

というのも、他ジャンルに比べてホラーは“体験的専門性”が高く、読者自身の恐怖体験や心理的共鳴が一次情報として共有されやすい。

つまり、読者自身が作品の共同証言者になっている。

それが“Webホラー=生きた文化”として成立している最大の理由だ。

プラットフォームの力学:SNS時代の「怖さの拡散」

Twitter(現X)やnote、YouTubeなど外部SNSと連動し、ホラー作品が自然拡散する流れも顕著だ。

たとえば、カクヨム運営が定期的に開催する「#カクヨムホラー」タグ企画。

投稿作の一部が公式アカウントで紹介され、1日で数万インプレッションを獲得する例もある。

この構造は、もはや“読者参加型マーケティング”と言っていい。

作品が怖いだけでなく、「読んで語りたくなる」設計が強いのだ。

また、カクヨムはGoogle Discoverにも強く、SEO的に「ホラー」「怖い話」「都市伝説」などで上位表示されやすい。

これにより、新規読者が流入→作品が拡散→レビューが増える→商業化へという流れが形成されている。

筆者視点:Webホラーの“熱”は人間味の証だ

僕はこの流れを、単なるブームではなく「人間がまだ人間を怖がれる証拠」だと思っている。

AIが物語を作れる時代にあっても、ホラーだけは生身の感情が勝つ。

人が書き、人が読んで震える──そこにしか宿らない温度がある。

カクヨムのホラー作品は、技術的には無料で読める“テキスト”だ。

けれど、レビュー欄やSNSでの反応を見ると、明らかに“人間の体温”を持っている。

誰かが夜中に読んで震え、翌朝コメントを残す。

その一連の行為が、ホラーという文化を生かしている。

僕はそこに、創作の未来を感じる。

まとめ:恐怖は「共感の文法」になった

カクヨムのホラーが伸びているのは、偶然でもマーケティングでもない。

それは、“怖さ”という感情が、いま最も共有されやすい物語言語だからだ。

コロナ禍、情報過多、AI時代の孤独──現代社会の不安が、ホラーを必要としている。

だからこそ読者は「わかる」「自分もそうかも」と感じる。

そしてその瞬間、恐怖はただの恐怖ではなく、共感の文法に変わる。

次章からは、そんな“共鳴する恐怖”を具体的に体現している6つの傑作を紹介していく。

あなたの心に棲む“闇”が、どの作品で反応するか──それを確かめてほしい。

—第2章へ続く:「閉ざされた村の神が呼ぶ──『オウマガの蠱惑』」

応援・ブクマ・感想コメントで、あなたの“怖さの形”を教えてほしい。

📚 参照・出典

- カクヨム公式サイト(アクセス日:2025年10月17日)

- 『みんなこわい話が大すき』作品ページ

- 『呪胎告知』作品ページ

第2章:閉ざされた村の神が呼ぶ──『オウマガの蠱惑』徹底レビュー【因習村×信仰ホラーの到達点】

ページを開いた瞬間、土の匂いと湿った風が頬を撫でるような錯覚を覚える。

『オウマガの蠱惑』は、椎葉伊作が描く、地方信仰と人間の罪が絡み合う“静かに狂うホラー”だ。

和風ホラーの原型である「村」「神」「禁忌」を、現代的な心理と社会構造のリアリティで再構築している。

私はこの作品を初めて読んだとき、ページをめくるたびに「閉鎖」と「信仰」という言葉の重さを再定義させられた。

作品基本情報:カクヨム発→KADOKAWA単行本へ

『オウマガの蠱惑』は、カクヨムで連載され、2025年4月にKADOKAWAより単行本が刊行されたホラー長編だ。

著者は椎葉伊作。九州北部の限界集落を舞台に、異形の神「シラカダ様」と、その信仰がもたらす崩壊を描いている。

KADOKAWA公式サイトでも「本格因習村ホラーの到達点」として紹介されている。 公式商品情報

また、刊行に際してカクヨム公式アカウントや著者本人のSNSで告知が行われ、Web小説発ホラーの商業化事例として注目を集めた。 カクヨム公式X

ストーリーと世界観:信仰と記憶が絡み合う“因習村”

物語の舞台は、九州の山中にひっそりと存在する「朽無村」。

この村では、異形の神「シラカダ様」を祀る古い風習が残っている。

主人公は失踪した家族の手がかりを求めて村を訪れるが、村人の誰もが同じ言葉を繰り返す──「神様のことは、知らんほうがええ」。

そこから、祭祀・血筋・記憶の連鎖が、読者の想像力をひとつずつ締めつけていく。

ホラーでありながら、構成の緻密さはミステリにも通じる。

読者が“真相に近づくほど怖くなる”タイプの物語だ。

見せない恐怖:共同体の沈黙が生む“息苦しさ”

この作品が優れているのは、恐怖を「神の力」や「怪異の姿」で見せないところにある。

代わりに描かれるのは、人が恐怖を信仰に変える瞬間──その歪みだ。

閉鎖空間での“見てはいけない空気”を文章が見事に可視化している。

私が最も息を詰めたのは、村人たちが何気なく交わす会話の中に「誰も本当のことを知らない」という恐怖が滲む場面だった。

怪異よりも、人間の“沈黙”が怖い。

そして、その沈黙こそが神を生む。

レビュー分析:雰囲気の実在感と終盤の破壊力

カクヨムのレビュー欄では、「村の描写のリアルさ」「終盤の感情的カタルシス」に関する声が特に多い。

「どこかに本当にありそうで怖い」「静けさが逆に生々しい」という感想が目立つのも印象的だ。

終盤では、信仰と罪の境界線を問う展開が待っており、レビューでは“震えた”“涙が出た”といった感想も多く見られる。

それだけ、この作品の怖さは単なる恐怖ではなく、倫理的・情動的な揺さぶりに近い。

Web連載の特性が生む“段階的緊張”

カクヨムでの連載形式が、この作品の構成に見事に噛み合っている。

1話ごとに小さな謎と緊張を積み重ね、次の話で新たな“ほころび”を見せる。

この「段階的な緊張」が、閉鎖空間のホラー構造と強く共鳴している。

一話一話を追うことで、読者は村の外側から内側へ、そして信仰の中枢へと引きずり込まれていく感覚を味わえる。

単行本で一気読みすると、伏線の連結が一気に開花し、最後の章で“すべてが反転する”衝撃が待っている。

創作構造:民俗・倫理・ロジックの融合

ホラー作品としての完成度を支えているのは、「民俗設定」「倫理的対立」「論理的構成」の三層が絶妙に絡み合っていることだ。

民俗は世界の骨格を形づくり、倫理はキャラクターの行動を縛り、ロジックは読者の思考を導く。

この三層が均衡しているからこそ、“信じたくない真実”が説得力を持って迫ってくる。

私はこの作品を読みながら、ホラーというジャンルが「信仰を考える文学」にまで昇華し得ることを再確認した。

誰に刺さるか:読む前に覚悟しておきたい読者層

- 和風・因習系のホラーが好きな人

- 血やスプラッターよりも、心理と雰囲気で震えたい人

- “神”という言葉に倫理的疑問を抱いたことがある人

- 考察・伏線回収型の作品が好きな人

読後の余韻が長く続くため、軽く読むつもりの人にはやや重いかもしれない。

しかし、静かな狂気を体験したいなら、これ以上の入り口はない。

読み方のコツ:昼と夜で印象が変わる

私は最初に昼に読んだが、二度目は深夜に読み返した。

夜は作品全体の湿度が増し、音のない“何か”が隣にいる感覚を覚えた。

日中に一度構造を理解しておくと、夜の再読で伏線が意味を持ち始め、読後の“重さ”が格段に深くなる。

レビュー欄を覗きながら読むと、他の読者が感じた“違和感のポイント”が発見できるのも楽しい。

総括:Web発ホラーの成熟形

『オウマガの蠱惑』は、Web小説がホラーというジャンルでどこまで緻密に世界を構築できるか、そのひとつの答えだと思う。

古典的素材を扱いながら、現代社会の“人間関係と信仰の距離感”を問い直す深度は、商業ホラーでも稀有だ。

恐怖が単なる娯楽で終わらず、「信じるとは何か」「人が共同体に属するとは何か」を考えさせる。

私はこの作品を読み終えた後、自分が“怖い”と感じた理由が、神ではなく“人の沈黙”にあったことに気づいた。

—章末の引き:次章では、怪異と理性の境界を描く『領怪神犯』の恐怖構造を掘り下げる。

読後に何を感じたか、ブクマやコメントで教えてほしい。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

第3章:怪異と理性の狭間を歩く──『領怪神犯』徹底レビュー【ミステリ×怪談×公務ドキュメント】

怪異の“説明不能”と、人間の“説明したい”が正面衝突したとき、何が残るのか。

『領怪神犯』は、その問いを物語の芯に据えたカクヨム発のホラーである。

第7回カクヨムWeb小説コンテスト〈ホラー部門〉大賞とComicWalker漫画賞を受賞し、角川文庫で刊行され、コミカライズも展開された実績を持つ。

私は本作を“日本的オカルト・プロシージャル”の到達点として紹介したい。

怖さは怪異の正体ではなく、人間が怪異と付き合う作法から生まれるのだ。

作品の立ち位置:受賞歴と書籍・コミカライズの展開

『領怪神犯』は第7回カクヨムWeb小説コンテスト〈ホラー部門〉大賞およびComicWalker漫画賞を受賞した。

角川文庫版は2022年12月22日に発売され、以後シリーズ展開している。

番外編『領怪神犯 拾異』も2025年5月23日に角川文庫から刊行された。

コミカライズはComicWalker系レーベルで連載され、海外版も流通している。

これらの事実は、Web発ホラーが継続シリーズとして読まれている証左だ。

参照:カクヨム作品ページ/角川文庫 書籍情報/『領怪神犯 拾異』書籍情報。

コンセプト:〈領怪神犯〉とは何か

作中で“領怪神犯”とは、善悪で裁けない不可思議な神々と、その“現象”を指す言葉として定義される。

空から年に一度、身体の一部が落ちてくる村。

死亡後に内臓だけが消失する不可解な事例。

ダムの底で“迎え”をするエレベーターの噂。

記録はないが信仰だけが残る神域。

このような“報告調の怪異”が連作的に提示され、行政的な対処や記録の枠組みと交差する。

参照:カクヨム本文の定義記述。 該当エピソード。

語りのスタイル:オムニバスの積層×プロシージャルの緊張

本作は連作型の事件群を通じて“人と神の接触面”を描く構成を取る。

各話は独立した怪異事例として読めるが、通読すると相互参照が発生し、世界の見え方が変化していく。

捜査ものの手続きや報告、調査会議のディテールが“現実強度”を付与する。

怪異を解明するより、関与の範囲を線引きする行政的判断が前に出るのが特徴だ。

このバランスが、恐怖を煽る煽情ではなく、冷たく鈍い不安として滲ませる。

レビュー傾向:読者は何に震えているのか

カクヨムのおすすめレビューでは「懐かしさと切なさの同居」「淡々とした記録調なのに心が軋む」といった声が多い。

ビジュアル的グロテスクさより、“説明不能を扱う人間の所作”に怖さを見出す評価が目立つ。

紙の書評・読書コミュニティでも、怪異の明確なオチに依存しない“読後の余白”が支持されている。

創作技術:ミステリ的整合と怪談的断絶の両立

本作は“論理で縫い合わせ、核心では切る”という設計が徹底されている。

前半は状況整理と仮説提示で読者の理性を稼働させる。

そのうえで、核心では人間の論理が及ばない断絶を配置し、読者の理解欲求を寸止めにする。

この“寸止め”が快楽になるのは、手順と記述が精密だからだ。

だから私は、本作を“ホラーの皮を被った社会派ミステリ”としても推す。

人物造形:ヒーロー不在の“現場”が怖い

登場人物は超常を一刀両断するヒーローではない。

彼らは手続きを守り、市民を守り、記録を残す。

つまり、“どうにもならない世界”で“できることをする”人々だ。

この倫理が物語を清潔にし、逆説的に恐怖を際立たせる。

テーマ:近代以降の“神”と暮らすということ

〈領怪神犯〉の神々は、信仰対象であると同時に、行政課題である。

人智の外部にある出来事を、記録・対処・隔離という近代の枠組みで扱う矛盾が露出する。

ここに“現代日本の宗教と公共”という、重い主題が埋め込まれている。

だから読後は怖いだけでなく、どこか胸が痛む。

シリーズの広がり:文庫シリーズと番外編、対談記事

角川文庫での刊行に加え、番外編『領怪神犯 拝異』『領怪神犯 拾異』といった派生が読者の知覚を拡張した。

2025年5月23日刊の『拾異』は、既存読者に向けた補遺であり、新規読者の入口にもなる構成だ。

著者のホラー対談記事では、現代ホラーの文法に関する見取り図が示されている。

読み方のコツ:一気読みと“間”読みを使い分ける

まずは文庫一冊分を一気に読むと、報告調のリズムに身体が馴染む。

次に、気になるエピソードを日をまたいで再読する。

“間”を置くことで、記録文の行間に湿度が立ち上がる。

カクヨムのレビューを併読し、他者の解釈と自分の恐怖の差を確認するのも有効だ。

誰に薦めたいか:ミステリ派と怪談派の“交差点”にいるあなたへ

論理で読みたいミステリ派。

余白で震えたい怪談派。

制度や職業倫理に関心がある社会派小説好き。

この三者の交差点に立つ読者に、最も強く刺さる。

総括:怪異は“解決”ではなく“折り合い”である

『領怪神犯』の本質は、怪異を征服しないことにある。

人間は世界の外部を理解しきれない。

それでも記録し、境界線を引き、生活を続ける。

私はこの姿勢に、現代のホラーが生き延びるための矜持を見る。

—章末の引き:次章では、日常が軋む音まで聞こえてくる『みんなこわい話が大すき』を、心理ホラーの観点から解剖する。

もし震えたなら、ブクマやコメントであなたの“折り合い”の地点を教えてほしい。

- カクヨム『領怪神犯』作品ページ(最終閲覧:2025年10月17日)

- 角川文庫『領怪神犯』商品情報

- 角川文庫『領怪神犯 拾異』商品情報

- カクヨム レビュー一覧

- 読書メーター レビュー

- カドブン 特集対談記事

第4章:日常がきしむ音まで聞こえる──『みんなこわい話が大すき』徹底レビュー【受賞作が証明した“共感型ホラー”】

明るい教室で始まる物語なのに、読み進めるほど部屋の隅が暗くなる。

私はこの作品で、ホラーがいま何を怖がらせようとしているのかを、はっきり突きつけられた。

鍵は“誰もが持っている日常の綻び”だ。

作品基本情報:コンテスト大賞→刊行という王道ライン

『みんなこわい話が大すき』は尾八原ジュージによる長編ホラーだ。

第8回カクヨムWeb小説コンテスト〈ホラー部門〉大賞を受賞し、2023年12月22日にKADOKAWAから単著デビュー作として刊行された。

公式の商品情報では、押入れに棲む“ナイナイ”と、のちに登場する霊能者〈よみご〉志朗貞明の線が合流していく構成が示されている。 KADOKAWA商品ページ。

発売告知と大賞受賞の案内はKADOKAWA公式トピックスにも掲載され、コンテストから商業へ直結した好例として紹介された。 KADOKAWAトピックス/最終選考結果はカクヨム公式ページに掲載。 最終選考結果。

導入の力:小学生視点の“明るさ”が逆に怖い

冒頭は小学生のひかりの視点で、クラスの人気者ありさや家庭の空気が淡々と描かれる。

第一話の書き出しは「こわい話がきらい。」という短い宣言だ。

この一文が、以後の全ページで裏返され続ける。 第一話本文。

私はここでまず、“ホラーが日常語で語られる怖さ”に足を掬われた。

怖いのは怪物ではなく、ふつうの会話の温度差だ。

物語の核:押入れの“ナイナイ”と〈よみご〉の線が重なる

ひかりの押入れにいて、形も声も定かでない“ナイナイ”。

やがて時間が跳び、霊能者〈よみご〉志朗貞明のもとに依頼が届く。

無関係に見える二つの線は、読者の予想よりずっと重い場所で接続される。

商品ページの紹介文が示す通り、ここで扱われるのは“強大な呪い”ではあるが、描写の中心にあるのは人間関係の摩擦だ。 KADOKAWA商品ページ。

私はこの設計を、見世物としての恐怖から、人間の矛盾を照らす恐怖へと軸足を移した転回だと受け取った。

視点設計と時間配置:情報開示の精度が恐怖を増幅する

選評が触れている通り、本作は複数視点が交差し、読者への情報開示が巧みにコントロールされている。 第8回最終選考結果(選評)。

特に、子ども視点の“純化された無知”と、霊能者側の“職業的な距離感”の差が、同じ出来事をまったく異なる相貌で見せる。

私はこのズレが、説明されない行間を生み、頁外にまで延びる緊張を作っていると感じた。

テーマの焦点:いじめ、母性、共同体──“人のほうが怖い”を単純化しない

書誌の要約では、クラスの人気者ありさの影響、家庭の態度の変化、そして後年の事件の依頼が並列で示される。 KADOKAWA商品ページ。

ありがちな“ヒトコワ”に収斂させず、超自然と社会の摩擦を行き来するため、読者は単純な加害/被害の図式に逃げられない。

私はここに、近年の共感型ホラーの強度があると思う。

恐怖は断罪ではなく、関与の仕方を問う。

レビュー傾向:余韻と再読を誘う“視点のスイッチ”

カクヨムのおすすめレビューでは、途中から視点が変わることで物語が一気に加速し、「最後まで読んだとき初めて全てが分かる」という声が目立つ。 カクヨムレビュー一覧。

「身近にありそうな現実味」「静かに蝕む恐怖」という評価語も繰り返し登場する。

外部の書評でも、“じわじわ系ホラー”として心理の層を重ねる作りが指摘されている。 カドブンnote紹介マンガ・インタビュー/BookBang レビュー。

私はレビュー欄の語彙の安定性を、作品の方向性と読者体験が一致している証と見ている。

“よみご”という設定資産:シリーズ化の予兆

作者ページのコレクションでは、本作と〈よみご〉関連の連なりが示されている。

書籍後にも関連作が読める導線があり、世界観の拡張が見込める。 作者コレクション。

私は〈よみご〉が、伝統的“拝み屋”像のアップデートとして機能している点に注目した。

職能のリアリティが、超自然を“取り扱う”物語の軸になる。

創作技術の見どころ:言い切らない配置、しかし嘘はつかない

この作品は、断定を避けることで余白を作るが、伏線の置き方と回収の筋は誠実だ。

選評が評価する「情報開示の巧みさ」は、章単位の設計と地の文の節度に支えられている。 最終選考結果・選評。

私は、恐怖の正体を叫ばずに読者の理解を促すこのバランスを、Web発ホラーの成熟の証だと考える。

誰に強く薦めたいか:こういう読者は刺さる

- 日常が少しずつ壊れていくタイプのホラーが好きな人。

- グロテスクさより心理の軋みで震えたい人。

- 複数視点や時間跳躍で“再読の快楽”を得たい人。

- 学校・家庭・地域の関係性という社会的テーマに関心がある人。

私は、いわゆる“因習村”系とは別ベクトルの最前線として、本作を必読に挙げたい。

読み方のコツ:一気読み→レビュー併読→再読の三段構え

まずはノンストップで通読し、情報の“差”の設計に身を委ねる。

次に、カクヨムのレビューをざっと眺める。

他者の「怖かった地点」と自分のそれを照らすことで、見落としが浮かび上がる。 レビュー一覧。

最後に、導入章と合流点を再読すると、初回読了時に言語化できなかった不安が輪郭を得る。

総括:共感型ホラーのショーケース

受賞から刊行までの事実と、レビュー語彙の安定性が示す通り、この作品は今のホラー読者が求める“共感の形”を高精度で満たしている。

怖いのに、登場人物の誰もを切り捨てられない。

私はこの痛みを、2020年代の日本ホラーの中核体験だと位置づける。

—章末の引き:次章では、断片構成が脳を占拠する『近畿地方のある場所について』を、考察型ホラーの視点で精密に解剖する。

読後に何が残ったか、ブクマ・★評価・感想で教えてほしい。

第5章:断片が線になった瞬間ゾワッと来る──『近畿地方のある場所について』徹底レビュー【考察型モキュメンタリー・ホラーの極点】

雑誌記事、掲示板の断片、録音書き起こし、地名の断ち切られた固有名──バラバラの破片がひとつの方向を指したとき、背筋が冷える。

私はこの作品で、「物語を読んでいるはずが“調査”に参加していた」錯覚を初めて味わった。

そして読み終えたあとも、現実世界の地図を開きたくなる。

その行為自体が、もう物語の術中なのだ。

作品基本情報:完結34話、モキュメンタリー形式で集積される“ある場所”の痕跡

『近畿地方のある場所について』は、背筋による連作ホラーで、カクヨム上で完結済全34話・約12万文字のボリュームを持つ。

作品ページの「概要」には「近畿地方のある場所にまつわる怪談を集めるうちに、恐ろしい事実が浮かび上がってきました。」と記され、読者への情報提供呼びかけが添えられている。

数値情報(★数・フォロワー・完結日)も含め、一次情報はカクヨムの作品ページで確認できる。

語りの骨格:モキュメンタリー(疑似記録)×編集構成の二重罠

語り手は「行方不明になった友人・小沢の足取りを追う編集者」という立場で、雑誌記事やインタビューの書き起こし等を「引用・抜粋」して提示する。

この時点で語り手は“著者”ではなく“編集者”という設定になり、真偽判定の責任が書き手から読者へスライドする。

「私は書いていない、集めただけ」という演出が、読者の没入と警戒心を同時に加速させる。

第1話には、収録文の出自と「すべては“ある場所”に関連する」旨が明確に記されており、以後の断片群が“収束する方向”を予告する。

素材の実在感:トンネル、ダム、廃墟、そして噂の地名の“欠落”

第2話以降、近畿の山間部にある長大トンネル、ダム、廃墟系スポットなどが「その筋では有名」とだけ示される。

固有名を断ち切る編集が、逆に現実参照を促す仕掛けになっており、読者の探索欲を刺戟する。

「検索したら見つかりそう」という手触りと、「触れてはいけない」警戒が同居する。

レビュー傾向:形式そのものが“怖さ”を生むという合意

カクヨムのおすすめレビューでは「カクヨムという媒体の形式が最も映える」「上質のモキュメンタリー」という語が繰り返し使われている。

つまり、怪異の造形より“提示の仕方”が恐怖を生んでいる、という読者の合意が形成されている。

「夜中に読むな」「何度も戻ってしまう」という行動喚起型の感想が多いのも特徴だ。

映画化で見えた“変換”の妙:断片→劇映画の一本線へ

本作は劇場映画化され、2025年8月8日にワーナー・ブラザース映画配給で公開された。

映画公式サイトの紹介文は、編集者失踪の調査線から「未解決事件や怪現象の数々が“ある場所”へと繋がる」構図を一本線で提示する。

原作の断片集積を、劇映画としての因果線に変換する作業の難度と工夫が、公式サイト内の制作ノートでも語られている。

ここで注目したいのは、“断片の集合体”だった原作の強みを、映画側が「観客が追える一本の導線」に焼き直しつつ、記録調の質感を保った点だ。

体験設計:読者を“共同調査員”にするUIと文体

本文は見出し・出典表示・語り手の挿入コメントがリズム良く交互に出現し、実録記事の可読性を模倣している。

見えないのに「分かった気がする」瞬間をわざと作り、次の段で別の断片を差し込んで認知の土台を揺らす。

私はこれを“理解寸前の反復”と呼んでいて、考察型ホラーの快楽を最短距離で立ち上げる技法だと思う。

検索・地図・既視感(既読感)の三点で、読者の私生活側のツールまで巻き込むのが巧い。

テーマの軸:情報社会×土地神話──“知る行為”が呪いになる

本作が問いかけるのは、「知る」ことの倫理だ。

断片を集めて“つながってしまう”行為が、なぜ恐怖になるのか。

それは、情報が現実の地表に杭を打ち、土地神話と結びついた瞬間に、読者自身が「関与者」へと変質するからだ。

私が震えたのは、怪異の正体ではなく、関与の線を引けなくなっていく自分の手つきだった。

創作技術の要:見せる情報/伏せる情報の“温度管理”

引用形式を採りながらも、作者は「固有名」「時系列」「証言の質」の三点で温度差をつけている。

固有名は伏せる、時系列は並置で滲ませる、証言は一次/二次の混在で不確実性を保つ。

そのうえで、節目ごとに“誰かが何かを確信する”行を入れて読者の呼吸を合わせる。

嘘をつかずに、断定もしない。

この“中庸”が最も難しいが、だからこそ読者は自分の脳で補完し、深く刺さる。

読み方の提案:一気読み→地図確認→夜に断章再読

まず一度、通しで読む。

次に、作品に出てくる「一般名詞化された場所」について、固有名を自分で仮置きして地図を眺める。

最後に、夜にいくつかの断章だけ再読する。

この順序で、恐怖は現象から実感へ、実感から関与へと段階的に変質する。

誰に刺さるか:考察勢、都市伝説勢、ドキュメンタリー勢の交差点

“伏線回収の快感”より“つながってしまう恐怖”を楽しめる人。

都市伝説や心霊スポットに関心があり、地図を見るのが好きな人。

ノンフィクション的語りの緊張感を、物語に求める人。

この三者が交差する地点で、最大火力を発揮する。

総括:考察型ホラーのリファレンス──媒体が武器になる

この作品は、カクヨムという媒体のUIや読者行動まで含めて設計された“媒体適応型ホラー”だと断言できる。

映画化により「一本の線」に変換されても、原作の“断片の圧”は変わらない。

読むこと自体が関与であり、関与が恐怖を増幅する。

それが、『近畿地方のある場所について』という強度の正体だ。

—章末の引き:次章では、内側から侵食してくる身体ホラー『呪胎告知』を、倫理と表象の観点から精密に検分する。

読後に残った“地図の一点”があるなら、ブクマ・★評価・感想で教えてほしい。

第6章:身体の内側から侵食してくる──『呪胎告知』徹底レビュー【母性×怨念×心理ホラーの最前線】

読んでいるだけなのに、みぞおちの奥がじわりと冷える。

私はこの作品で、ホラーが“外から来る怪異”ではなく、“内側で育つ異物”として立ち上がる瞬間を体験した。

視線は常に自分の身体の中へ向かい、ページを閉じても沈黙は続く。

作品基本情報:カクヨム連載作の輪郭

『呪胎告知』は、ヰ坂暁によるホラー作品である。

カクヨム作品ページから連載本文を読むことができる。 作品ページ。

エピソードの一つとして同題の章が掲載されており、読者は話数を追って主題とモチーフが収斂していく構造を確認できる。 エピソード例。

現時点で書籍化の公式情報は確認していないため、本章ではカクヨム上の本文およびレビュー欄を一次情報として扱う。

導入の効能:概念が“肉”に変わる速度

本作の導入は、呪いという抽象概念を、胎内という具体的な場所に一気に定着させる。

語りは理知的だが、比喩は生理レベルの不快感を呼ぶ。

たとえば「中から触られている感覚」や「沈黙が重さを持つ」といった描写が、読者の身体地図を書き換える。

私はこの速度感を、読者の理解より感覚を先行させる“生理ショートカット”と呼びたい。

主題の交差点:母性/呪い/主体の可視化

本作は、母性の観念と呪いの機能が衝突したとき、主体はどこに残るのかを問う。

「宿る」ことが祝福だけでなく脅威にも変わる状況で、登場人物は“自分の身体への発言権”を取り戻そうとする。

これにより、恐怖は怪異の形状よりも、選択の重さとして読者に迫る。

私は、ここに現代ホラーが倫理小説と接続する決定的なポイントがあると考える。

表象の配慮:露悪ではなく焦点化で刺す

身体ホラーは過度の露悪に陥りやすいが、本作は描写の角度を絞り、想像の余白で痛みを増幅させる。

生理的ディテールは必要最小限に抑え、心理の変調と空間の湿度で“不調和”を立ち上げる。

結果として、読者は“見せられたから”ではなく、“気づいてしまったから”震える。

レビュー傾向:読者は何に震えているか

カクヨムのレビュー欄では、「読後に体温が下がる感じ」「身体の内側がざわつく」「説明されすぎないのが怖い」といった語が繰り返し見られる。 レビュー一覧。

グロテスクさではなく、心理侵入と倫理の摩擦に怖さの主因があるという合意が形成されている。

また「再読で配置の意味がわかる」という声があり、構成上の伏線や視点操作が読者の体験を更新していることもうかがえる。

語りの技術:視点と時間の“圧”で読む身体を作る

章ごとに視点距離が可変し、内的独白の密度が変調する。

この変化が、読者の“身体の境界”の感じ方を揺らし、外界の音や匂いの記述が突然鋭利に刺さる瞬間を生む。

時間の扱いは直線的だが、想起の挿入で“後戻りできない流れ”を強調する。

私は、恐怖を作るのが出来事ではなく“時間の粘度”であることを、この作品はよく理解していると思う。

倫理的読解:誰を責め、何を赦すのか

母性や選択のテーマは、短絡的な断罪に流れると作品が壊れる。

本作は、登場人物の内面を断定しない節度を保ち、読者に“関与の位置”を選ばせる。

それにより、読者は安全な第三者でいられなくなる。

この“不快な共感”が、本作の持続力だ。

読み方の提案:静かな場所で、二段読みを

まずは静かな場所で一気に通読し、身体感覚が鈍る前に終盤まで走り切る。

次に、導入と転回点だけを再読し、表現上の“焦点化”の箇所を自分の言葉でメモする。

レビュー欄を併読し、他者の震えた地点と照合すると、見落としていた倫理的含意が浮き上がる。 レビュー一覧。

誰に薦めたいか:生理的ではなく心理的に“疲れたい”人へ

スプラッターではなく、内面のきしみで震えたい読者。

母性・主体・選択というテーマに関心がある読者。

再読で印象が変わる構成を楽しめる読者。

総括:内側に宿る“名指せない恐怖”

『呪胎告知』は、恐怖の所在を外部から内部へ移し、倫理の地雷原を踏みながら、それでも断定しない姿勢で読者を深部へ誘導する。

私はこの作品を、2020年代の日本ホラーが到達した“心理と身体の接点”の要作として位置づける。

読後、静かな部屋で自分の呼吸を数えたくなるなら、あなたはすでに本作の術中だ。

—章末の引き:次章では、祓いという“職能”を背負った者の物語『咎喰みの祓魔師』を、アクション×ホラーの交差点から読み解く。

読後の感覚を、ブクマ・★評価・感想で教えてほしい。

第7章:祓う者は“傷”で戦う──『咎喰みの祓魔師』徹底レビュー【エクソシズム×ダークアクションの新基準】

悪魔を祓う物語は数あれど、ここまで“傷の持ち主”にフォーカスした作品は稀だ。

私はこの作品で、アクションの昂揚感とホラーの侵食感が同時に立ち上がる瞬間を幾度も味わった。

鍵はトラウマを武器化するという設計だ。

作品基本情報:カクヨム発→単行本刊行(2025年4月2日)

『咎喰みの祓魔師』は深川我無によるエクソシズム系ホラーで、カクヨムで連載中の長編だ。 作品ページ。

第9回カクヨムWeb小説コンテスト〈ホラー部門〉で特別賞を受賞した旨が概要に明記されている。 カクヨム概要欄。

2025年4月2日にKADOKAWA単行本として刊行され、商品情報と作品紹介が公開されている。 KADOKAWA商品ページ。

カクヨムの「書籍化作品」欄にもISBNや発売情報が整理されている。 書籍化エントリ。

世界観とコンセプト:科学時代のエクソシズム、そして“トラウマツキ”

KADOKAWAの紹介文は、科学技術の進歩が別次元に封印されていた悪魔を解き放ってしまったという前提を提示する。 KADOKAWA商品ページ。

各国は祓魔機関「法王庁」を設立し、幼少期の酷いトラウマと引き換えに異能を得た“トラウマツキ”がエクソシストとして従事する。 同上。

この設定が秀逸なのは、異能の源泉を“栄光”ではなく“傷”に置く点だ。

能力行使は常に自己破壊のリスクを孕み、アクションのカタルシスに倫理的痛みを混ぜ込む。

導入と語りの推進力:バディ×プロシージャルで走らせる

カクヨムの概要や冒頭付近では、男主人公と上官格の女性による男女バディが初動から現場に突入する導線が示される。 作品ページ。

捜査手順や対処プロトコルが挿入され、ホラーに“手続きの現実味”が付与される。

その上で、悪魔憑きの事案はエグみを伴ってエスカレートする。

私はこのプロシージャル×バディの混合が、読者の没入とページターナー性を同時に最適化していると感じた。

レビュー傾向:スタイリッシュなのに“重い”という両立

カクヨムのおすすめレビューでは「スタイリッシュ」「ドラマ的アクション」「導入で一気に引き込む」といった語が並ぶ。 レビュー欄抜粋。

一方で「エグみ強めのホラー描写」「倫理の重さ」が併記され、娯楽性と陰影が共存していることがうかがえる。 同上。

レビューの語彙が軽快×陰惨の二極で安定しているのは、作品の狙い通りに受容されている証左だ。

アクション設計:銃火×異能の“二段推進”で読者の体温を上げる

銃器や装備による現実的な制圧と、トラウマ起点の異能という二段構成が、シーンに速度差と強弱を作る。

現実装備は読者の理解速度を上げ、異能は演出上の頂点を作る。

双方の切り替えは“作戦の成功”ではなく“心の損耗”に結びつき、読み味は熱いのに後味は冷たい。

私はこの反転が、アクション読者とホラー読者の両方に刺さる設計だと評価する。

テーマの核:力は贖いか、呪いか

“トラウマツキ”の力は、救済の道具であると同時に、過去を現在に固定する呪いでもある。

誰かを助けるほど、所有者の傷は疼く。

ホラーは外部の侵入者ではなく、主体の内部に根を伸ばす。

この入れ子構造が、悪魔討伐の勝利を単純な快感にしない。

シリーズの見通しとエディトリアル情報:版面と販路の手応え

単行本は四六判で、販売各社の通販・電子でも取り扱いが確認できる。 丸善ジュンク堂/Apple Books/Amazon商品ページ。

カクヨムの概要欄には旧題や改題の履歴も記載され、Web→書籍の改稿方針(第一章の大幅加筆等)が明示されている。 概要欄。

この情報開示はEEATの観点でも信頼性を補強している。

読み方のコツ:一気読みで“高揚”→レビュー併読で“鈍痛”

まずはカクヨムで冒頭ブロックを一気読みし、バディの掛け合いと現場の速度に身体を慣らす。 作品ページ。

次にレビュー欄で他者の“刺さった場面”を確認し、再読で感情の温度差を追う。 レビュー欄。

単行本版は加筆で密度が上がっているため、Web版と読み比べると編集意図が見えて楽しい。 KADOKAWA商品ページ。

誰に強く薦めたいか:アクション勢とホラー勢の“交差帯”にいるあなたへ

銃火器×異能の熱量を求めつつ、倫理の冷たさにも震えたい人。

プロシージャルな現場描写で“納得できる恐怖”を味わいたい人。

復讐や贖罪ではなく、傷と共存する生を描く物語に反応する人。

総括:祓いは祝祭ではなく、消耗の技だ

『咎喰みの祓魔師』は、トラウマを能力の燃料にするという逆説で、アクションとホラーの接合点を鮮明にした。

勝つたびに減るヒーローの物語は、2020年代のエクソシズムを先導する一冊だ。

私はこの作品を、祓う者は“傷”で戦うという命題を最も強く可視化した新基準として推す。

—章末の引き:次章では6作の共通項と読者タイプ別“怖さの選び方”をまとめ、あなたの最適解に導く。

読む前に覚悟するなら、ブクマ・★評価・感想であなたの“傷”の位置を教えてほしい。

第8章:あなたの“怖さ”はどこで鳴る──6作の共通点と読者タイプ別の最適解【カクヨムホラー完全ナビ】

ここまで読んだあなたなら、もう気づいているはずだ。

怖さは一種類ではない。

和風の土臭い震え、記録調の冷たさ、心理の軋み、身体の内側で育つ不安、儀礼としての祓いの痛み。

6作はそれぞれ異なる“入口”から、同じ核心──人が理解できないものとどう折り合うか──へ降りていく。

この章では、EEATの観点から事実を踏まえつつ、私の視点で“怖さの地図”を描き直す。

共通点①:「物語の外」に余韻を残す設計

『オウマガの蠱惑』は因習と信仰の余韻が読後に倫理的問いを残す。 作品ページ/書籍情報。

『領怪神犯』は記録と行政の視点が“解決ではなく折り合い”で終わる形を選ぶ。 作品ページ。

『みんなこわい話が大すき』は視点スイッチ後の解像度が読者に再読を促す。 作品ページ。

『近畿地方のある場所について』は断片提示が現実の地図参照を誘う。 作品ページ。

『呪胎告知』は名指しを避けた焦点化で身体感覚を長く残す。 作品ページ。

『咎喰みの祓魔師』は勝利のたびに傷が疼き、達成感を快楽だけにしない。 作品ページ。

共通点②:レビュー文化が“第二の物語”を生成している

いずれの作品も、カクヨムのレビュー欄に共通語彙が定着している。

「実在感」「静けさ」「余白」「再読」「倫理」といった言葉が繰り返され、読者間で体験の合意が形成される。 『みんなこわい話が大すき』レビュー/『領怪神犯』レビュー/『近畿地方のある場所について』レビュー。

これはEEATでいう“読者側の経験知”が可視化される場として強力だ。

共通点③:Web→商業の導線が明確

『オウマガの蠱惑』『領怪神犯』『みんなこわい話が大すき』『咎喰みの祓魔師』は、カクヨム公開情報やKADOKAWAの書誌情報で刊行が確認できる。 蠱惑/領怪神犯/みんなこわい話/咎喰み。

『近畿地方のある場所について』は映画化によりメディア横断の成功例を示した。 映画公式。

“読まれること”が可視化され、出版や映像へ伝播する回路が実在する。

読者タイプ別“怖さの選び方”マップ

- 和風・信仰・共同体の倫理で震えたい。

- → 『オウマガの蠱惑』を入口に据えて、因習×倫理のカタルシスを体験する。 作品。

- ロジックと余白のバランスが好き。

- → 『領怪神犯』で“折り合い”という終着点の手触りを味わう。 作品。

- 日常が静かに壊れていく心理系が刺さる。

- → 『みんなこわい話が大すき』で視点設計の妙と余韻を堪能する。 作品。

- 考察・モキュメンタリー・都市伝説が好き。

- → 『近畿地方のある場所について』で断片の圧と現実参照の快楽を。 作品。

- 身体の内側で“名指せない不安”に凍えたい。

- → 『呪胎告知』で倫理と感覚の境界を覗き込む。 作品。

- アクションの熱とホラーの冷たさを同時摂取したい。

- → 『咎喰みの祓魔師』で“傷で戦う”命題に殴られる。 作品。

最短で“刺さる”読む順番:初見→再読の導線

① “入口の広さ”で選ぶなら『みんなこわい話が大すき』から入り、心理の揺れ幅で耐性を測る。 作品。

② “構造の骨太さ”を求めるなら『領怪神犯』へ移行し、記録調の呼吸に慣れる。 作品。

③ その後『近畿地方のある場所について』で断片読解を体験し、地図や検索の欲求を抱えたまま夜を迎える。 作品。

④ “内側の怖さ”への準備ができたら『呪胎告知』で心理と身体の接点へ潜る。 作品。

⑤ 息継ぎが欲しければ『咎喰みの祓魔師』でアクションのドライブを摂取する。 作品。

⑥ そして『オウマガの蠱惑』で共同体と信仰の底を覗き込んで締める。 作品。

創作者向け“怖さの設計”チェックリスト(6作から抽出)

- 入口で何を約束するか。 冒頭の“語りの温度”でジャンル期待を明示する。 『みんなこわい話が大すき』第1話。

- 段階圧迫の設計。 1話単位で緊張の小波を積み上げる。 『オウマガの蠱惑』。

- “解決”ではなく“折り合い”。 読後に行動・反芻が生まれる終点を置く。 『領怪神犯』。

- 提示の仕方そのものを恐怖にする。 断片提示や引用体で現実強度を上げる。 『近畿地方のある場所について』。

- 露悪を避けた焦点化。 観念を肉体に接続する最小限の描写。 『呪胎告知』。

- 快楽と消耗の二層推進。 アクションの高揚と倫理の鈍痛を併置する。 『咎喰みの祓魔師』書誌。

私の最終見解:ホラーは“共感の技術”である

6作の強度は、怪異の派手さではなく、読者の生活に“持ち帰れる違和感”を残す技術に由来する。

レビューという共同証言がそれを補強し、Web→商業への橋を強固にしている。

怖さは、あなたがどこに立って読むかで形を変える。

だからこそ、あなたの“怖さの座標”を、今日このページで更新してほしい。

—章末の引き:ここで記事本編は閉じるが、追補として“参照・出典一覧/更新履歴/FAQ”を続けて掲載する。

もしひとつでも刺さった作品があったなら、ブクマ・★評価・感想で、あなたの“震えた地点”を教えてほしい。

第9章:参照・出典一覧/更新履歴/FAQ【EEAT最終補遺】

この記事はすべて一次情報(公式ページ・出版社・映画公式サイト・作品ページ・レビュー)をもとに構成している。

ハルシネーション(虚偽情報)を防ぐため、参照元を明記し、更新日を記録する。

参照・出典一覧(確認済URL)

| 『オウマガの蠱惑』作品ページ | https://kakuyomu.jp/works/16816927859846569122 |

| 『オウマガの蠱惑』KADOKAWA書誌 | https://www.kadokawa.co.jp/product/322411001222/ |

| 『領怪神犯』作品ページ | https://kakuyomu.jp/works/16816700429286418017 |

| 『領怪神犯』KADOKAWA書誌 | https://www.kadokawa.co.jp/product/322207001058/ |

| 『みんなこわい話が大すき』作品ページ | https://kakuyomu.jp/works/16816927859508196052 |

| 『みんなこわい話が大すき』KADOKAWA書誌 | https://www.kadokawa.co.jp/product/322307000942/ |

| 『近畿地方のある場所について』作品ページ | https://kakuyomu.jp/works/16817330652495155185 |

| 映画『近畿地方のある場所について』公式 | https://wwws.warnerbros.co.jp/kinkimovie/ |

| 『呪胎告知』作品ページ | https://kakuyomu.jp/works/1177354054892794521 |

| 『咎喰みの祓魔師』作品ページ | https://kakuyomu.jp/works/16817330661479360527 |

| 『咎喰みの祓魔師』KADOKAWA書誌 | https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000482/ |

確認日・更新履歴

- 初版執筆:2025年10月19日

- 参照確認:2025年10月19日(全URL有効)

- 最終更新:2025年10月19日

FAQ(よくある質問)

Q1:この記事で紹介されている作品はすべてカクヨムで読めますか?

A:はい。全作品のURLを掲載しています。途中まで無料で読めるもの、完結しているもの、書籍版へのリンクがあるものが混在しています。

Q2:商業化・映画化情報はどこまで事実確認されていますか?

A:各作品のKADOKAWA公式商品ページ・映画公式サイト・出版情報(ISBN・発売日)を一次情報として確認済みです。

Q3:この記事は個人の感想ですか?

A:はい。読者・批評者としての視点から事実ベースで構成していますが、感想部分は筆者の主観を含みます。

Q4:この記事の目的は?

A:カクヨムホラーの多様な“怖さ”を、読者タイプ別に案内することです。創作の参考にもなるよう、EEATと実在情報を組み合わせています。

Q5:引用や再掲載は可能ですか?

A:作品本文や画像の転載はできませんが、この記事のURLを明記して引用・紹介することは問題ありません。

最後に

Web小説のホラーは、今や文化の実験場であり、商業出版の震源地でもある。

その中心にカクヨムがあることは、もはや偶然ではない。

あなたがこの記事で気になった作品をひとつでも読み、レビュー欄に自分の“震え”を残したなら──それが次の物語の始まりになる。

——読んでくれてありがとう。

また新しい“闇”が見つかったら、このシリーズの次回で再会しよう。

(執筆:tama/最終更新日:2025年10月19日)

コメント