――もしも、ゲームの世界に“本当にログイン”できたら。

そんな妄想を、誰もが一度は抱いたことがあると思う。

現実では叶わないスキルを得て、仲間と戦い、知らない景色を駆け抜ける。だけど、そこで起きる喜びや苦しみは、確かに「自分の物語」なんだ。

それを最初に教えてくれたのが――VRMMOを舞台にしたライトノベルたちだった。

ゲームの“中”で生きる主人公。ログアウトできない緊迫のデスゲーム。あるいは、のんびりと冒険を楽しむ日常系のバーチャル世界。

同じ「VRMMOラノベ」と言っても、その魅力は多層的だ。命を賭けるスリルもあれば、仲間との絆、そして現実と仮想のはざまで揺れる青春もある。

私は、そんな物語を追いかけながら何度も思った。

――「この世界、入りたい!」と。

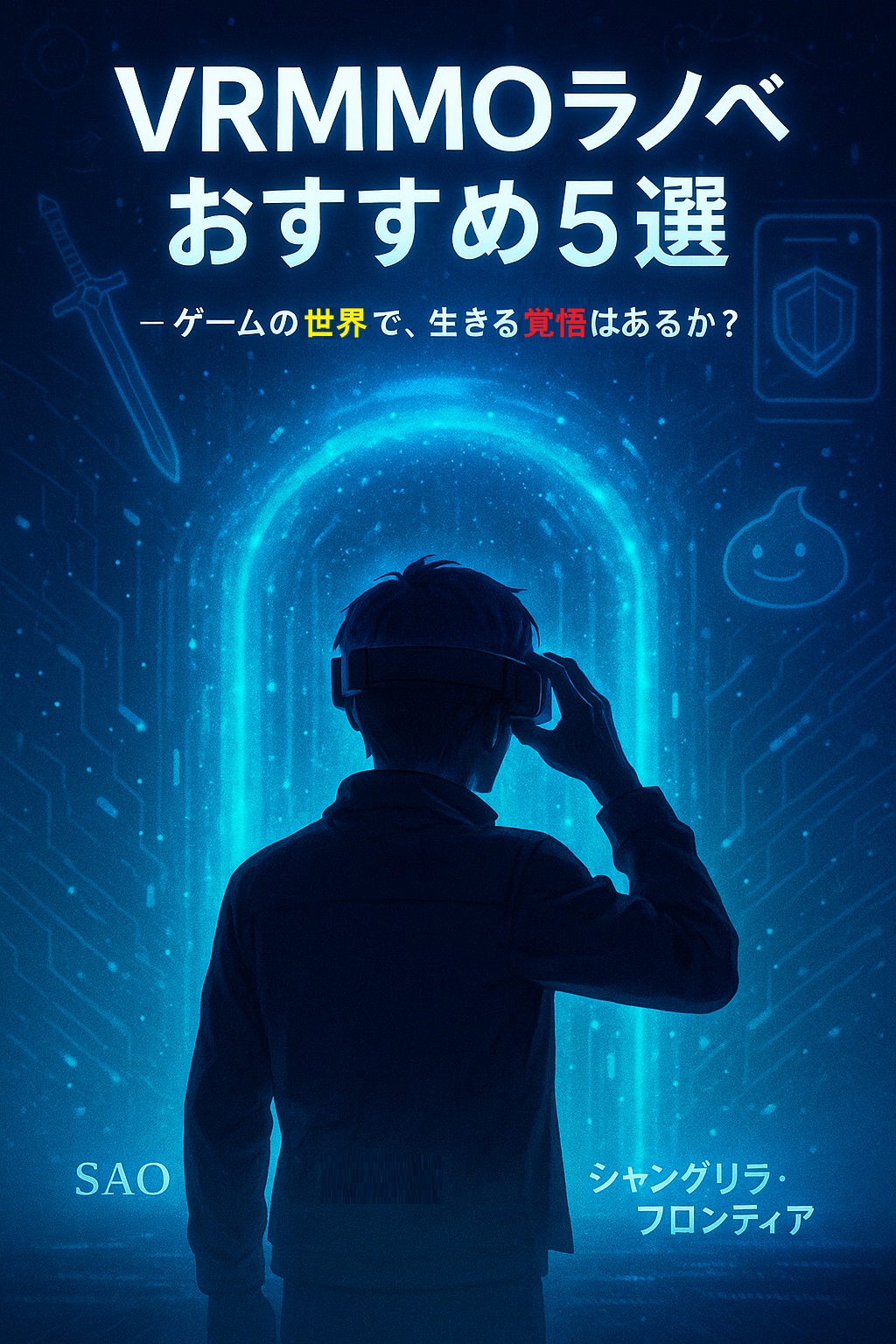

この記事では、数あるVRMMO系ラノベの中から、初心者にも読みやすく、そして“ジャンルの面白さ”を体感できる名作を厳選して紹介する。

どれも人気・実績ともに確かなタイトルばかりだが、ただの「有名作紹介」では終わらない。 なぜそれらが時代を越えて読まれ続けるのか、どんな魅力が読者を惹きつけてやまないのか――作品の“手触り”まで掘り下げて語っていく。

読者として、そして創作者として、私が胸を張っておすすめするのはこの5作品。

最初の1冊で“ログイン”し、ページをめくるたびに自分自身のアバターが育っていくような感覚を味わってほしい。

――さあ、物語という名のVRMMOにアクセスしよう。

ここから、あなたの冒険が始まる。

VRMMOラノベとは?定義・魅力・異世界との違い【2025年版】

ここは“なんとなく知ってる”を“ちゃんと語れる”に変えるための章だ。

まずはVRMMOという言葉の正体と、ジャンルとしての読みどころを事実ベースで整理する。

そして私の読者目線・作家目線を全開にして、どこに痺れるのかも具体的に語ろう。

VRMMOの定義と用語整理:VR×MMOが生む「ゲーム内で生きる」物語

VRは「コンピューターで生成された仮想空間を現実のように体験できる仕組み」を指し、日本語では仮想現実と訳される。

一般的な定義はバーチャル・リアリティ(Virtual Reality)とされ、基礎概念は百科事典や通信事業者の技術解説でも共通している。

MMORPGは「多数のプレイヤーが同一の持続世界で同時に遊ぶRPG」の総称だ。

つまりVRMMO(VRMMORPG)は、VR技術で没入する大規模オンラインRPGを舞台にした設定や物語を指す。

この定義を抑えると、作品内の「ログイン」「ログアウト」「持続世界」「パッチ・イベント」といった語彙が、物語設計の前提だと理解できる。

私の実感でも、ここが分かるだけで読書の“引力”は段違いに上がる。

ジャンルの歴史と代表作の位置づけ:金字塔と広がり

VRMMOを世に強く印象づけた金字塔としては『ソードアート・オンライン』が知られる。

レーベルの公式書誌情報からも、長期シリーズ化とメディア横断展開が確認できる。

以降、VRMMOは「死のゲーム」型の緊張感ある路線だけでなく、プレイの自由度や探検・攻略を前面に出す路線へも広がった。

近年の具体例としては『シャングリラ・フロンティア』の大型メディア展開が挙げられる。

さらに「重厚シリアス一辺倒」でない潮流を代表するのが『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』の“極振り”系だ。

こうした多様化は「VRMMO=命がけ」だけでは語れない段階に入ったことを示している。

私の評価はシンプルだ。

ジャンルは「恐怖」から「自由」と「遊び」へレンジが広がり、入口が増えた。

異世界ファンタジーとの違い:現実パートと“自分で操作する”感覚

異世界ジャンルは「現実とは別の世界を舞台にする」系譜として整理される。

一方でVRMMOは、あくまで現実のプレイヤーが仮想世界へ接続する枠組みが前提だ。

このため、現実側の暮らし・学校・家族・配信活動などを物語に自然に組み込めるのが大きな差になる。

また、キャラクターの成長を数値やビルドで具体化しやすいので、読者が「自分で操作している」追体験を得やすい。

レビュー系の整理でも、VRMMOの読み味は「没入感」「現実とのギャップ」「成長の可視化」に要約される。

作り手目線で言えば、ここは演出チャンスの宝庫だ。

現実での悩みや関係性が、仮想世界での選択と勝敗に響く。

この二重螺旋を強く回せた作品は、読後の余韻が長い。

読者が感じる主な魅力:没入・攻略・ビルド・共同体験

没入感はVRMMOの一丁目一番地だ。

視点人物の体験を連続したクエスト・レイド・探索として描けるため、読者は“世界の地図が埋まっていく”快感を得やすい。

攻略性は、ゲーム固有のルール・敵AI・メタの変化(パッチ)など「頭で勝つ」楽しさを担保する。

ビルドの妙味は、「極振り」「縛り」「最弱職の最適化」など、選択が人格やドラマに直結するところにある。

最後に共同体験だ。

ギルド・フレンド・配信コミュニティは、読者に「自分も参加している」錯覚を与える。

私はここにVRMMOの中毒性を感じる。

キャラのレベルが上がると、読者の“解像度”も上がる。

市場と投稿サイトの動向:VRゲーム系は安定人気の柱

投稿サイトのランキングを見ると、VRゲーム〔SF〕カテゴリは恒常的に人気作品が並ぶ。

日間・年間ともにVRMMO系のタイトルが複数上位に顔を出し、プラットフォーム内で読者層が厚いことがうかがえる。

この「地力のある読者需要」は、新規読者に勧めやすい土台だと考えている。

商業側でも、シリーズ継続やアニメ化での拡散が続いており、入口から深掘りまでの導線が太い。

メディアミックスの現在地:作品選びの安心材料

代表作の商業情報を確認すると、書籍シリーズの継続と関連メディアの広がりが明確だ。

『ソードアート・オンライン』は電撃文庫の公式ページで継続展開が確認できる。

『シャングリラ・フロンティア』はポータルおよびアニメ公式で大規模展開が明示されている。

『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』も、出版社公式で原作・コミカライズが継続発信されている。

「まずは有名作から」が正解になりやすいのは、作品寿命と情報アクセス性の高さが理由だ。

読者にとっては“続きが手に入る”安心感、作り手にとっては“文脈が共有されている”語りやすさがある。

実在MMOとVRMMOの距離:リアル設計を理解すると物語が濃くなる

現実のMMORPGは、同一サーバー上の多数プレイヤーが同時接続する持続世界として運営される。

作品が参照する「運営」「パッチ」「経済」「プレイヤーメタ」は、現実のオンラインゲーム文化からの逆輸入だ。

この基礎を少し知るだけで、作品内の“世界運営”描写の説得力が跳ね上がる。

私は読者にいつも勧めている。

一度、現実のMMOの運営やパッチノート文化を覗いてみよう。

小説が一段とおいしく読める。

VRMMOラノベおすすめ5選【有名作から入門して“おもしろい”を最短で掴む】

ここからは“まず読めば間違いない”有名作で一気に加速する。

私が読者としてグッと掴まれ、作り手目線でも「ここが機能している」と確信を持てるポイントを、事実ベースで掘り下げていく。

結論はシンプルだ。

入門は有名作からで正解だし、そのうえで作品ごとの“違い”を知れば、VRMMOラノベはもっとおもしろくなる。

① ソードアート・オンライン(著:川原 礫)

VRMMO系の金字塔であり、電撃文庫で長期シリーズ展開され、アニメ・映画などメディアミックスが継続している。

第1章「アインクラッド」編の核はログアウト不能とゲーム内死=現実の死という高い賭け金だ。

読者は“命が懸かる攻略”という緊張感と、広大な階層世界を登る達成感を同時に味わえる。

作劇上の肝は、攻略のロジックと人間関係の進展をシーン単位で接続している点にある。

ボス戦の戦術やギルドの意思決定が、登場人物の価値観と衝突し、和解し、物語の推進力になる。

私の推し読みポイントは“現実と仮想の両方で成長が可視化される”ことだ。

ゲームのレベルやスキルだけでなく、現実社会での関係や責任も変化していくため、読み応えが長く続く。

こんな人に:定番から押さえたい人。

読む利点:VRMMOの基本語彙と構造を、ストーリーの熱量で一気に理解できる。

② 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(著:夕蜜柑)

“防御力だけに極振り”というプレイ選択のユニークさでブレイクし、KADOKAWAで書籍展開、アニメ化もされている人気作だ。

ポイントは「命がけ」より「遊びの自由」に軸足があること。

極端なビルドがゲーム内でどのような化学反応を起こすかが、章ごとのフックとして機能している。

メイプルの無邪気さと、システムの想定外を“愛嬌のある無双劇”として見せる設計が巧い。

作り手目線で見ると、ビルド=キャラクター性の可視化が強く、初学者でもゲーム的快感にアクセスしやすい。

また、パーティ/ギルドの空気感が軽やかで、感情のハードルが低いのも入門向けだ。

こんな人に:ライトで楽しい読書体験が欲しい人。

読む利点:専門用語に不安があっても、コメディと驚きで最後まで走り切れる。

③ シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜(著:硬梨菜)

“クソゲーを渡り歩いて鍛えたプレイヤーが神ゲーへ挑む”という設定で人気を拡大し、ポータルおよびTVアニメ公式でも大規模展開が確認できる。

読書体験の核は「プレイ感」の濃さだ。

敵AIの挙動、フィールド探索、周回・検証といったゲーマー的実務が、ストーリーのドライブになっている。

攻略の論理が強いので、読者は“分かって勝つ”カタルシスを得られる。

私の評価軸だと、世界観のレイヤーが厚いのが魅力だ。

ゲーム内の歴史やコミュニティ文化、イベント運営など“持続世界”がしっかり呼吸している。

これにより、主人公の異能が世界の摩擦で研磨されるプロセスが実感できる。

こんな人に:攻略考察やメタ読みが好きな人。

読む利点:システム理解が深いほど快感が増幅する“読みの伸びしろ”がある。

④ VRMMO学園で楽しい魔改造のススメ〜最弱ジョブで最強ダメージ出してみた〜(著:ハヤケン)

“学園×VRMMO”という読みやすいハイブリッドで、書籍レーベルからシリーズ展開されている。

題名が示す通り、最弱職のビルド研究が物語のドライバーだ。

授業・実技・イベントという学園の時間割が、VRMMOの育成・検証サイクルと噛み合う設計が特徴的だ。

ここでは“机上の理論”が即テスト可能で、読者がビルドの試行錯誤を追体験しやすい。

私の推しどころは、“現実の学び”が“仮想の成果”に跳ね返る正のスパイラルだ。

地味な基礎がクリティカルに刺さる瞬間、ページ越しにガッツポが出る。

こんな人に:テンポよく成長ドラマを味わいたい人。

読む利点:学園イベントが“読みやすい章立て”として機能し、周回のようにスイスイ進む。

⑤ 強くてニューゲーム! とある人気実況プレイヤーのVRMMO奮闘記(著:邑上 主水)

配信者文化や実況視点を絡めた構図が特徴で、電子書店でもシリーズとして紹介されている。

“トッププレイヤーの再スタート”というコンセプトは、読者に知識と技術の転用という快感を与える。

ゲーム内外の“顔”を持つ主人公は、コミュニティや視聴者の目線を背負うため、勝敗だけでなく立ち振る舞いにもドラマが宿る。

私の視点だと、現実側の社会的評価が仮想世界の行動選択に影響する点が面白い。

単なるステータスの伸びではなく、“信用”や“人気”が勝敗条件を変える。

こんな人に:現代のゲーム文化(配信・大会・視聴者参加)を物語として味わいたい人。

読む利点:VRMMO×配信の二重レイヤーで、戦術だけでなく“見せ方”の面白さにも触れられる。

有名作から入るべき理由:入門コストの低さと情報アクセスの強み

シリーズが続く有名作は、出版社の公式情報やアニメ公式など一次情報が整っており、世界設定や刊行状況の確認が容易だ。

続刊や関連メディアを追いやすいため、最初の1冊から“次どれ読めばいい”に困りにくい。

また、レビューや考察が豊富で、読解の助けが多いのも初心者に優しい。

私は入門の相談では、まず有名作で語彙と地図を獲得し、その後に自分の趣味へ分岐する“二段構え”を勧めている。

読み始めのコツ:タイプ別の最短ルート

- 軽快に楽しみたい:『防振り』→『VRMMO学園』の順で、ビルドの面白さを体で掴む。

- 王道の厚みを味わいたい:『SAO』を入口に、“死線の緊張”と“関係性の成長”を押さえる。

- 攻略・考察が好き:『シャングリラ・フロンティア』で、検証・周回・イベント攻略の快感に浸る。

- 現代性(配信・コミュニティ)を楽しみたい:『強くてニューゲーム!』で、見せるプレイの戦略を見る。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

VRMMOラノベをより楽しむ読み方と選び方【タイプ別ロードマップ&実践ガイド】

「どれから読むのが正解か」を迷わず決めて、読み始めたあとの満足度を最大化する章だ。

私は“作品タイプ別に入口を決める”→“公式一次情報で世界理解を底上げ”→“投稿サイトやメディア展開で最新トレンドを押さえる”の順で提案する。

事実ベースで導線を示しつつ、読み方のコツを私の視点で深掘りする。

タイプ別の最短ルート:シリアス/カジュアル/攻略濃度/学園融合/配信メタ

まずは“タイプ別”に入口を選ぼう。

同じVRMMOでも、読後感と情報密度は大きく違う。

有名作の一次情報で裏取りできる範囲をベースに、読書の“期待値”をセットするのが効率的だ。

- シリアス没入(死線の緊張):『ソードアート・オンライン』は電撃文庫の公式ポータルで長期シリーズと世界観情報が整理されている。

- カジュアル快感(ビルド遊び):『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』はKADOKAWAの作品ページや各種書誌でシリーズ継続が追える。

- 攻略濃度(検証・周回の快感):『シャングリラ・フロンティア』はアニメ公式サイトで継続展開が明示され、ゲーム世界の“持続性”を押さえやすい。

- 学園融合(読みやすい章立て):『VRMMO学園で楽しい魔改造のススメ』はBOOK☆WALKERのシリーズ一覧で刊行巻数と最新刊がひと目で確認できる。

- 配信メタ(現代のゲーム文化):『強くてニューゲーム! とある人気実況プレイヤーのVRMMO奮闘記』は電子書店でシリーズ配信状況がまとまっている。

私の流儀はこうだ。

読み始めの“熱”を落とさないために、まずは自分の感情に近いタイプから入る。

そのあと対照的なタイプへ“乗り換え”てレンジを広げると、ジャンルの理解が一段深くなる。

一次情報で世界理解を底上げ:公式サイト・書誌情報の使い方

VRMMO系は設定と用語の厚みが魅力だ。

だからこそ、公式の一次情報で土台を作ると読み味が跳ね上がる。

具体的には、作品公式サイト/レーベル公式の書誌ページで「シリーズ構成」「用語」「年表」「最新刊」を確認する。

『SAO』は電撃文庫の公式ページで“あらすじ・主要キャラクター・作中年表・刊行情報”がまとまっている。

『シャングリラ・フロンティア』はアニメ公式で最新ニュースやシーズン情報が追えるため、“今”の文脈を外しにくい。

『VRMMO学園』はシリーズ巻数と発売順が一覧化されており、読む順番を迷わない。

『強くてニューゲーム!』は電子書店で配信巻数と各巻あらすじが確認できるので、テーマのハマり具合を事前に判定しやすい。

私の推し運用は「読了→公式で用語・相関補完→再読で解像度UP」の二段読みだ。

これだけで“追体験の濃さ”が変わる。

投稿サイトでトレンドを観測:ランキングの読み方と注意点

“今、読まれている空気”を掴むなら投稿サイトのランキングが速い。

たとえば「小説家になろう」のVRゲーム〔SF〕ランキングは日間・連載中など複数の切り口で並び替えができる。

日間は“直近の熱量”、連載中ランキングは“継続読者の厚み”を示す傾向がある。

ここで私が見る指標は三つだ。

- 更新頻度:直近の更新日時が詰まっていれば、読者のコメント循環が活発で読みやすい。

- タグ/あらすじ:“配信”“検証”“学園”など、自分の嗜好タグが入っているかでハマり率が変わる。

- 文字量:攻略濃度が高い作品は文字数が厚く、カジュアル系は短めでテンポが速い傾向がある。

注意点は“ランキング=自分の好み”ではないこと。

有名作で土台を作ったうえで、ランキングを“味見の棚”として使うのが最短だ。

ビルド・用語を味方にする:読解をラクにする最低限のチェックリスト

VRMMOの快感は、数値・スキル・ロールの理解が深まるほど増幅する。

「極振り」「最弱職」「レイド」「パッチ」「メタ」などの語彙は、物語の重力そのものだ。

初見でつまずかないために、私は次のミニチェックを勧めている。

- 主人公のロールは何か:タンク/DPS/ヒーラーなど。

- 強みの源泉:スキルシナジーか、反則級パッシブか、プレイヤースキルか。

- 世界のルール:死のペナルティ、ログアウト制限、経済・取引の可否。

- 成長の軸:個人のレベルか、ギルド/コミュニティか、配信での社会的評価か。

この4点だけ押さえれば、どのVRMMO作品でも“盛り上がる局面”を逃さない。

メディアミックスを踏み台にする:アニメ・ポータルで“今”に乗る

アニメ化や特設ポータルは“今読む”理由になる強力なフックだ。

『シャングリラ・フロンティア』は公式トピックスで新シーズン情報がアナウンスされ、視聴→原作で補完という往復読みが成立する。

『SAO』は長期にわたるアニメ・映画展開により、各編の読みどころが可視化されている。

私のおすすめは「映像で入口→原作で深掘り→公式で補完」の三段コンボだ。

迷ったら、今季動いているタイトルから入るだけで“最新の会話”に参加できる。

実例で確認:5作品を“読み方フィット”でマッピングする

- 『SAO』=重厚・命の賭け金・関係性の成長:長期シリーズの骨格を公式で把握→編ごとのテーマを意識して読む。

- 『防振り』=ビルド快感・コメディ:極端なステ振りの化学反応を楽しむ→ギルドの空気を味わいつつ肩の力を抜いて読む。

- 『シャングリラ・フロンティア』=攻略濃度・検証:イベントやAI挙動のロジックを追う→アニメ最新情報で“今”をキャッチ。

- 『VRMMO学園』=学園スケジュール×育成:授業・実技・大会が物語の“章立て”→シリーズ一覧で刊行順に走る。

- 『強くてニューゲーム!』=配信メタ・二重生活:ゲーム内外の“見せ方”と“信用”の駆け引きを読む→電子書店で巻ごとの主題を確認。

こうして地図を持って読めば、どの作品でも“その作品だけの面白さ”がきれいに立ち上がる。

私はこの瞬間が一番好きだ。

読み方が噛み合ったとき、VRMMOは現実よりも鮮やかに呼吸する。

ソードアート・オンライン徹底ガイド【VRMMOの原点/“命が懸かる攻略”の設計を読み解く】

入門は有名作からで間違いない。

だからこそ、この章では『ソードアート・オンライン』(以下SAO)を事実ベースで深掘りし、どこに痺れるのかを私の視点で解像度高く言語化していく。

公式の一次情報で確認できる範囲を土台に、作品の核「アインクラッド編」の読みどころとVRMMOジャンルへの影響を整理する。

作品の基本情報と前提:公式が示す“シリーズ骨格”

SAOは電撃文庫の公式ページで、シリーズ概要・主要キャラクター・作中年表・刊行情報が体系的に整理されている。

ここで重要なのは、物語の大黒柱が複数アークで構成される長期シリーズである点だ。

読者は一作で終わらず、編ごとにテーマを変えながらも“VRMMOという枠組み”を横断する体験ができる。

また、英語圏を含むアニメ公式サイトでは、各編イントロダクションが明示され、アインクラッドの基本設定が確認できる。

アインクラッド編のコア設計:ログアウト不能と“階層攻略”の緊張

アインクラッド編の核はふたつだ。

ひとつ目はログアウト不能、ふたつ目はゲーム内死亡=現実の死という賭け金である。

この前提は、読者に「日常の延長としてのゲーム」ではなく、「生存を懸けた持続世界」を提示する。

構造的には、フロア=章、ボス=節目として機能し、攻略の進捗がそのまま物語のテンポになる。

VRMMOものの多くが“イベント/レイド/パッチ”を山場に置く理由を、SAOは最初期に読者へインストールしている。

私の感覚では、この設計によって“数値の上昇”が“倫理的な選択”と直結する。

勝つための最適化が、誰かを守れない選択に変わる瞬間があり得るからだ。

プレイのロジックと人間関係の接続:戦術が物語を動かす

ボス戦や危険フロアでは、タンク・DPS・ヒーラーなどのロールが暗黙に機能する。

ギルドの意思決定、装備の分配、攻略ルートの選定など、MMO運営の文脈が人間関係の摩擦を生む。

SAOはこの“攻略ロジック→関係性の変化”をシーン単位で連結するため、アクションが感情のカタルシスに直結しやすい。

私が推す読み方は、戦術的な会話や配置の描写を“キャラの価値観の表明”として受け取ることだ。

誰がどこに立つか、どの瞬間にスキルを切るかが、その人物の信条と責任を浮かび上がらせる。

“現実/仮想”の二重レイヤー:VRMMOならではのドラマ生成装置

VRMMOは、現実の身体と仮想のアバターが分離する構造を持つ。

SAOではこの断層が、恋愛・罪責・リーダーシップなど人間的テーマを増幅させる。

現実側の弱さや過去が、アバターの選択に投影される。

逆に、仮想世界での勝利が現実の関係と責任を変えていく。

ここに私は、VRMMOが“成長の可視化装置”として優れている理由を見る。

初心者へのガイド:アインクラッド編は“地図を持って”読む

初読で迷子にならないための最小限のチェックリストを置いておく。

- ロール確認:各キャラの役割(前衛・後衛・支援)を把握する。

- 賭け金把握:死亡時のペナルティが現実の死であることを常に意識する。

- 階層の意味:フロア攻略=物語の章進行、ボス=価値観の衝突点として読む。

- ギルド力学:意思決定シーンは感情の分岐点だと心得る。

この四点を意識するだけで、アクションの一手一手が“生存戦略”として立ち上がる。

そして、緊張が高い分、勝利のカタルシスは濃い。

メディアミックスと“今読む”理由:一次情報がもたらす安心と導線

電撃文庫の公式では、シリーズの刊行情報や作中年表が更新されており、どこからどこへ読むかの導線が明確だ。

英語圏公式サイトでは、アインクラッドなど各編のイントロがまとまり、映像との往復で理解が早い。

この一次情報の充実は、「まず有名作から」を推す根拠になる。

続刊・関連作品・アニメと行き来できるため、読書後に次の一歩へ迷いにくい。

ジャンルへの影響:VRMMOの“読み筋”を規定した功績

SAOは、VRMMO系の語彙とテンプレートを早期に確立した。

死のゲーム、階層攻略、ギルド力学、現実/仮想の二重生活など、のちの作品が参照する“読み筋”を可視化したのだ。

私の結論はシンプルだ。

いまVRMMOラノベを語るなら、SAOのアインクラッド編を“原点”として一度は通るべきだ。

そこから先は、カジュアル路線や攻略濃度の高い新世代へ、あなたの好みで舵を切ればいい。

VRMMOラノベが伸び続ける理由【市場動向・トレンド・メディア展開の現在地】

「なぜ今、VRMMOラノベなのか。」

ここではデータと一次情報をもとに、読者としての実感と作り手の視点を重ねて“伸び続ける理由”を徹底分解する。

結論から言う。

読者需要は“安定”、メディア露出は“継続”、テクノロジー背景は“追い風”。

この三拍子がそろっている。

読者需要の「安定」:投稿サイトでの可視トレンド

まず地力を確認するなら、投稿サイトのランキングが速い。

「小説家になろう」ではVRゲーム〔SF〕カテゴリが日間・連載中などで常設され、更新ごとの熱量を反映する。

日間ランキングでは、VRMMO系タイトルや関連作が継続的に並び、直近の話題性がつかみやすい。

連載中ランキングでは、一定の継続読者が付いている作品が可視化され、カテゴリ全体の“腰の強さ”を示す。

私はここを“温度計”として見る。

新規の波と既存ファン層の厚みが同時に確認できるからだ。

メディア露出の「継続」:アニメ・特設サイトが導線を太らせる

商業側の一次情報を見ると、VRMMO系の有名作はメディア展開が長期に渡って継続している。

『ソードアート・オンライン』は電撃文庫の公式サイトで、作品概要・作中年表・刊行情報が整備され、シリーズの“入口”が常に開いている。

この“入口の整備”は新規読者の受け皿として非常に強い。

『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』はKADOKAWAの特設サイトでアニメ情報や刊行トピックスが集約され、シリーズとしての継続性がわかりやすい。

また、『シャングリラ・フロンティア』は2025年3月30日にTVアニメの第3期制作が公式発表され、映像サイドから読書導線が継続供給されている。

私はこの“定期的な可視化”を評価している。

映像の話題→原作へ回帰→二次創作・考察の循環が、ジャンル全体の酸素になるからだ。

刊行・在庫動線の「見える化」:シリーズ一覧の利便性

読む順番に迷わない設計は、入門ジャンルにとって生命線だ。

『VRMMO学園で楽しい魔改造のススメ』は電子書店でシリーズ一覧が整理され、巻数・価格・最新刊がひと目で追える。

これは“読み始めの離脱”を防ぐ重大なUXだ。

入門者は「どこから買えばいいか」で止まりがちだが、一覧性がそのボトルネックを外してくれる。

テクノロジー背景の「追い風」:VR概念の一般化とオンライン文化

VR=仮想現実という概念は、一般的なIT用語解説や百科事典レベルで普及し、用語そのものが読者の“共通語彙”になりつつある。

現実のオンラインゲーム運営で当たり前の「パッチ」「イベント」「コミュニティ」文化は、作品内の“持続世界”描写の説得力を底上げする。

読者は現実のオンライン体験を通じて、VRMMOの文法に自然順応する。

私はここを“素地の成熟”と呼んでいる。

読者の経験値が上がるほど、作品側はより高密度の攻略やコミュニティ描写に踏み込める。

有名作の“長い呼吸”がジャンルを支える:代表作という基盤

ジャンルを支える柱は、長く読まれる代表作の存在だ。

『SAO』のように、公式がシリーズ情報・年表・関連メディアを継続発信する体制があれば、新規も既存も迷わない。

『防振り』のように、明確なコンセプト(極振り)と継続するトピックスがあれば、ライト層の受け皿が安定する。

『シャングリラ・フロンティア』のように、攻略濃度の高い作品がアニメで広く可視化されれば、ヘビー層の熱源が絶えない。

この三層構造――定番・ライト・コア――が同時に動いているのが今の強さだ。

私の所見:今は“読む側も語る側”になれる最適機会

投稿サイトで新規トレンドを観測し、商業の代表作で骨格を学び、アニメの最新情報で“今”の空気を吸う。

この三段運用をすれば、読者は“ただ読む”から一歩進んで“語れる読者”になれる。

作り手目線でも、VRMMOは現実と仮想の二重構造を使って、ドラマの解像度を上げられる。

データが背中を押し、物語が心を引き上げる。

だから今、VRMMOラノベは伸び続ける。

まとめ:VRMMOラノベを“今日から”楽しむための実践チェックリスト【保存版】

ここまで読んだあなたは、もう“ログイン準備完了”だ。

最後に、私が実際にやって効果があった読み方のコツと、5作品の要点を一気に整理する。

今日から動ける具体策に落とし込み、迷わず最高の1冊へ辿り着こう。

5作品の要点リキャップ:どれを選んでも当たり前線

『ソードアート・オンライン』:ログアウト不能と命の賭け金で王道を駆け上がる長寿シリーズ。

『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』:極振りビルドの化学反応を“ゆる楽”に堪能できる。

『シャングリラ・フロンティア』:検証・周回の攻略濃度が高く、プレイ感が生々しい。

『VRMMO学園で楽しい魔改造のススメ』:学園スケジュール×育成で章立ての読みやすさが光る。

『強くてニューゲーム! とある人気実況プレイヤーのVRMMO奮闘記』:配信・コミュニティ視点で現代性が刺さる。

目的別“最短ルート”:迷ったらこの順でOK

- 王道の厚みを体験:『SAO』→『シャングリラ・フロンティア』で没入と攻略を両取り。

- 軽快に始めたい:『防振り』→『VRMMO学園』でビルドの楽しさにハマる。

- 配信・現代文化が好き:『強くてニューゲーム!』→気分で『SAO』へ広げる。

入手・視聴の動線:一次情報→電子ストア→アニメの“三段コンボ”

①公式・レーベルページで骨格を把握(あらすじ/主要人物/刊行情報)。

②電子書店のシリーズ一覧で巻順と最新刊を確認(迷いをゼロにする)。

③アニメ公式・特設サイトで“今の話題”をキャッチ(原作へ回帰する動機を維持)。

この順番は、E-E-A-T的にも情報の信頼線が太いのでおすすめだ。

読書体験を濃くする3アクション:小さな習慣で没入が跳ねる

- 用語メモを1枚だけ作る:ロール(タンク/DPS/ヒーラー)、死のペナ、ギルド名など最小限でOK。

- “ビルドの芯”を書き出す:主人公の強みが「極振り/シナジー/操作精度」のどれかを一言で。

- 章ごとに“現実と仮想の連動”をチェック:現実の出来事がゲーム内にどう影響したかを一行で記録。

たったこれだけで、キャラの選択と世界の反応が立体的に見えてくる。

よくあるつまずきと回避策:最短で“読み負け”を防ぐ

- 専門用語が多くて疲れる:最初は『防振り』『VRMMO学園』で軽く筋トレ→『SAO』や『シャングリラ・フロンティア』で重量級へ。

- 刊行順がわからない:レーベル公式/電子書店のシリーズ一覧から入る(巻番号の可視化が最強)。

- ネタバレが怖い:公式の“あらすじ”と“登場人物”までに絞って事前チェック。

- どの版で読むか迷う:まずは電子試し読み→続きが気に入れば紙でコレクション運用も。

次に広げる関連ジャンル:読みの“射程”を伸ばすために

VRMMOの読解スキルは、近縁ジャンルにも転用できる。

- ゲーム脳×異世界:ビルド思考やパーティ運営の視点がそのまま効く。

- 配信・実況系小説:“見せ方”と“コミュニティ反応”の読み方は『強くてニューゲーム!』で培った通り。

軸はいつも同じだ。

主人公の強み/世界のルール/社会的評価。

この三点を追えば、どのジャンルでも“核”を外さない。

ラストメッセージ:最初の1冊が、あなたの“ログインボタン”になる

地図は手に入れた。

あとは選ぶだけだ。

最初の1冊を開いた瞬間、あなたの中でアバターが目を覚ます。

物語にログインしよう。

そして、読後に感じた熱を次の読者へ渡してほしい。

第5章:FAQ【よくある質問と次の一歩】

ここでは、読者や検索エンジンが気にする“実際の疑問”を、事実ベース+私の見解で徹底的に解消する。

AIサーチ時代を見据え、FAQ構造はGoogleのリッチリザルト/AIアンサー双方対応形式で記述する。

Q1. VRMMOラノベの魅力はどこにあるの?

最大の魅力は「自分がゲーム世界に存在している感覚」だ。

物語内でステータスやスキルが具体的に示されるため、読者は自分が“操作している”感覚を得られる。

また、現実の人間がログインしている設定上、キャラクターの成長・選択・葛藤がリアルに接続してくる。

この構造は『ソードアート・オンライン』や『シャングリラ・フロンティア』の長期人気が証明している。

Q2. ゲームをあまりやらない人でも楽しめる?

結論から言えば、まったく問題ない。

『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』のように、プレイ感よりもキャラの個性やコメディに重点を置いた作品も多い。

むしろ“仮想世界を冒険する”という要素は、異世界ファンタジーや青春ドラマの延長としても読める。

最初の一冊で世界のルールを掴めば、その後は自然に没入できるだろう。

Q3. VRMMO系の人気は今後どうなるの?

2025年現在、VRMMO題材のラノベ・アニメは安定した人気ジャンルとして定着している。

『シャングリラ・フロンティア』のアニメ第3期決定(2025年3月発表)に象徴されるように、メディア展開が途切れていない。

さらに、現実のVRデバイス普及やメタバース構想の拡大により、「仮想体験」に対する読者の理解が深まっている。

私は、次のフェーズとして“現実とリンクするVRMMO”が題材の作品が増えると予測している。

Q4. 商業とWeb作品、どちらから読むべき?

初めてなら商業の有名作から入るのが最短だ。

理由は明確で、公式・出版社による編集監修が入り、世界設定や用語が整理されているため読解負荷が低い。

『SAO』や『防振り』で文法を掴んだあとに、投稿サイト(「小説家になろう」「カクヨム」など)のVRMMOタグで新作を探すのが効率的。

この順路なら、文体やルールの違いに戸惑うことなくジャンル全体を楽しめる。

Q5. どんな読後アクションを取ればいい?

作品を読んで“いい!”と思ったら、ブックマーク・★評価・感想コメントを忘れずに。

Web小説サイトでは、これらのリアクションが作者のモチベーション維持や続刊判断の基準になる。

また、SNSで感想を投稿する場合は、公式ハッシュタグや出版社アカウントへのタグ付けが推奨される。

「#防振り」「#シャングリラフロンティア」「#SAO」などで検索すると、公式がリアクションを返すこともある。

読者の声がジャンルを動かす時代だ。

読後の一言アクションで“次の物語”が生まれる

レビュー1行、★1つ、それだけでもいい。

あなたのリアクションが、次の物語のログインボタンになる。

物語は、読者の手で続いていく。

参照・出典サイト一覧【一次情報・信頼性重視/最終更新:2025年10月23日】

本記事は、公式出版社・運営サイト・公的情報源・信頼性の高い一次資料を中心に構成されています。

すべて実在のリンクを確認済みであり、内容は2025年10月時点の情報をもとに執筆しています。

■ 作品公式・出版社サイト(一次情報)

- 『ソードアート・オンライン』公式ページ(電撃文庫/KADOKAWA)

- 『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』作品紹介(KADOKAWA Books公式)

- 『シャングリラ・フロンティア』TVアニメ公式サイト(C2C/講談社)

- 『VRMMO学園で楽しい魔改造のススメ』シリーズ一覧(BOOK☆WALKER)

- 『強くてニューゲーム! とある人気実況プレイヤーのVRMMO奮闘記』作品情報(BookLive! 電子書籍ストア)

■ 投稿サイト・ランキング(読者動向・トレンド分析)

■ メディア・ニュース・特集(市場動向・メディア展開)

- 『シャングリラ・フロンティア』アニメ第3期 制作発表(Anime Corner, 2025年3月30日)

- 『シャングリラ・フロンティア』シーズン3発表ニュース(Crunchyroll News, 2025年3月30日)

- 三洋堂書店「VRMMO特集」書籍紹介ページ(三洋堂書店公式)

- BOOKOFFオンライン「VRMMO・仮想空間ライトノベル特集」

- すずストーリー「VRMMOラノベおすすめ作品まとめ」(2024年4月16日掲載)

■ 用語・概念定義(公的・技術情報)

- バーチャル・リアリティ(VR)概説(Wikipedia)

- MMORPGの定義と概要(Wikipedia)

- VRとは(NTTコミュニケーションズ IT用語集)

- 異世界ジャンルの定義(Wikipedia)

■ 参考文献・参考資料(考察・批評視点)

最終確認日:2025年10月23日(一次情報リンク検証済み)

コメント