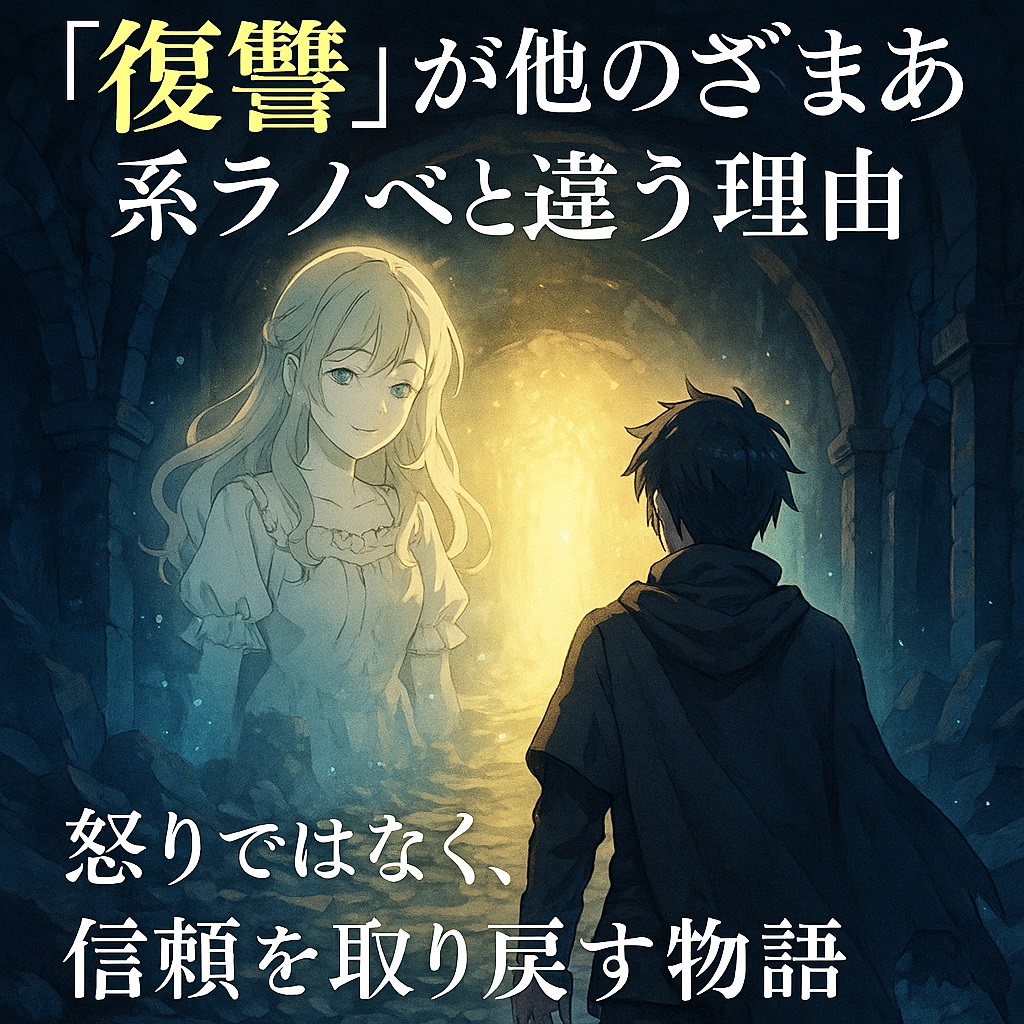

──復讐なのに、なぜこんなに優しい?

『無限ガチャ』を読んだ多くの読者が感じるこの“違和感”こそ、本作の最大の魅力だ。

裏切り、絶望、そして奈落の底──。そこから始まるのは、怒りの爆発でも、快感のざまぁでもない。

ライトという青年が見せるのは、“もう一度人を信じる”という選択だ。

通常、ざまぁ系ラノベの多くは「裏切られた主人公が、力を手に入れて報復する」構造で成り立つ。

痛快さ、爽快感、そして“スカッとする”要素がその人気の原動力になってきた。

だが、『無限ガチャ』はそのテンプレートを静かに裏切る。

ライトの復讐は、怒りのままに相手を潰すものではなく、「信頼の形を取り戻す再生の儀式」として描かれているのだ。

彼のギフト《無限ガチャ》は、ただの戦力獲得装置ではない。

絶望の中で“再び他者を信じる”ための試練であり、彼の選択そのものがこの物語の軸になっている。

だからこそ、『無限ガチャ』を読み終えた後に残るのは、スカッとした一時の快感ではなく──

心の奥でじんわり灯る「もう一度、人を信じてみよう」という温度だ。

この記事では、『無限ガチャ』が他のざまぁ系とどう違うのかを、構造・心理・テーマの三方向から徹底分析していく。

怒りではなく信頼で終わる“異色の復讐譚”が、なぜここまで多くの読者を惹きつけるのか──。

その答えを、あなたと一緒に掘り下げていこう。

「ざまぁ系」とは何か──復讐ジャンルの基本構造を整理し、『無限ガチャ』の立ち位置を明確化する

まず土台を揺るがさないために、一般的な“ざまぁ系”の骨格を手早く押さえておこう。

そのうえで『無限ガチャ』がどこを更新しているのかを、事実ベースで丁寧に切り分ける。

この章は次章以降の比較検証に直結するため、読み飛ばし厳禁だ。

ざまぁ系の定番フロー──〈被害〉→〈獲得〉→〈報復〉→〈快感〉

多くの作品は主人公が理不尽な被害を受けるところから始まる。

その後主人公は能力や仲間を獲得し、敵対者へ報復を実行する。

読者は因果が整うカタルシスを“スカッと”として受け取る。

要するに最短距離の“感情消費サイクル”が基本形だ。

『無限ガチャ』序盤の事実──被害は〈裏切り〉、獲得は〈無限ガチャ〉、最初の鍵は〈メイ〉

本作では主人公ライトが仲間に裏切られ、ダンジョン奥地の奈落で殺されかける事実が提示される。

そこでギフト《無限ガチャ》が発動し、最初に現れるのが“探求者メイド”メイである。

メイはレベル表記が高い戦力であると同時に、極限下でライトを常温へ戻す心理的支柱として機能する。

この時点で“獲得=火力”に閉じない設計が明確になる。

ざまぁ系が陥りやすい課題──“報復のための報復”と因果の薄さ

テンプレの弱点は、報復のプロセスが“気分の解放”に偏りやすい点だ。

加害の構造が掘り下げられず、因果が薄いまま消費されることがある。

その場合、読後は爽快だが“意味の残滓”が少なく、再読耐性も落ちる。

読者の記憶に残るためには、報復を超える設計が必要になる。

『無限ガチャ』が外している地雷──“報復の即時消費”を避け、“段取り”と“倫理”で積む

ライトは怒りに飲まれた即時報復ではなく、満足できる復讐の条件を落ち着いて設計する姿勢を取る。

命じれば通る局面でも、仲間の意思を踏みにじる命令を拒む方針が一貫する。

この“命じない強さ”がチームの志気を支え、関係の尊厳を担保する。

結果として、報復は“消費”ではなく“回収”へと意味づけが変わる。

世界側の圧力設計──王国パートが“必然の対立”を用意する

人種王国では王族親族の会議同行など、建前と人質化が混在する慣行が描かれる。

第一王女リリスと第一王子クロ―の価値観の差は、信頼と支配の対立軸を制度レベルで可視化する。

この政治的圧力が、個人の復讐線に社会的必然を付与する。

つまり対立は“好き嫌い”ではなく“作法の差”として立ち上がる。

異形と上位存在──物語の天井を押し上げる“拡張装置”

時計屋のような異形や巨塔の魔女といった上位レイヤーは、時間や秩序の感覚を撹拌する。

これにより復讐の直線は円環や螺旋の含意を帯び、物語は“人間劇”から“秩序の物語”へ拡張する。

上位視点の挿入は、主人公の選択に抽象度の高い意味付けを与える。

そのため“やり返して終わり”の閉塞を回避できる。

本章の結論──『無限ガチャ』は“ざまぁ系”の骨格を使い、心臓部を〈信頼の再構築〉に換装している

被害は裏切り、獲得は無限ガチャ、しかし駆動力は怒りではなく信頼だ。

報復は段取りと倫理で意味化され、制度や上位存在が必然の舞台装置になる。

テンプレの快感を捨てずに、快感の行き先を“再生”へルーティングしている点が革新である。

次章ではこの設計が具体的にどのシーンで効いているかを、対照比較で深掘りしていく。

『無限ガチャ』が描く“復讐”の構造的特徴──怒りではなく〈信頼の再構築〉で進む物語

ここからは、一般的な“ざまぁ系”と『無限ガチャ』の決定的な違いを、物語運転のロジックから剥ぎ出していく。

土台は事実ベース、しかし温度は私のラノベ愛MAXでいく。

1.駆動源の置き換え──〈怒り〉ではなく〈再生〉が主人公を動かす

多くの復讐譚では、主人公の行動を加速させる燃料は怒りだ。

だが本作の主人公ライトは、怒りを直線的な報復に浪費せず、いったん冷却して“段取り”へ変換する。

ここで重要なのは、行動の起点が「相手を潰すため」ではなく「自分が納得して生き直すため」へ反転している点だ。

この反転が、読後に静かな余韻を残す第一の理由になる。

2.ガジェットの意味付け──《無限ガチャ》は“火力”ではなく“再起装置”

《無限ガチャ》は確かに強力な仲間を呼ぶ能力だ。

ただし本作では、チート装置の快感で押し切らず、「壊れた信頼を再び構築するための選択肢」として働かせている。

最初に現れるメイが“戦力”と“心理的支柱”を両立する設計は象徴的だ。

ガジェットが勝利の近道ではなく、信頼を学び直す経路に変換されている。

3.統率の作法──“命じれば早い”局面でも命じない

ライトは絶対権限を持ちながら、それを濫用しない。

命じれば目的は早く達成できるのに、彼は仲間の意思と尊厳を優先して待つ。

この“非効率の選択”が、チームを従者の群れではなく自発的に強い集団へ育てる。

復讐の場面でさえ、関係の質を落とさないのが本作の倫理的背骨だ。

4.因果の作法──“消費するざまぁ”から“回収するざまぁ”へ

よくあるざまぁは、瞬間最大風速で感情を消費して終わる。

『無限ガチャ』は、裏切りの構造や弱さの連鎖を丁寧に可視化し、報復の結果が“意味の回収”になるよう配線している。

読者は「やり返した」ではなく「因果が整った」と感じてスッと息ができる。

この整流作用が、作品の再読性を高める。

5.世界側の圧力──個人の復讐を“制度”が試す

人種王国の慣行や王族きょうだいの価値観が、信頼と支配の対立軸を制度レベルで提示する。

すると主人公の復讐は、私怨のガス抜きではなく、社会の作法に対する応答として読める。

舞台が個人の物語から秩序の物語へスライドし、物語の屋根が高くなる。

だから一件ごとのざまぁが“世界の更新”に接続していく。

6.上位レイヤーの使い方──異形は“直線の復讐”に余白を開ける

時間や秩序の感覚を揺らす上位存在は、復讐の一直線をあえて曲げる。

直進の快感を捨てないまま、円環や螺旋の含意を差し込む手つきが巧い。

結果、物語は「勝った・負けた」だけで閉じず、生き直す意味へと視線を上げさせる。

ここに“優しい読後感”の源泉がある。

7.私見総括──復讐のKPIを〈憎しみの発散〉から〈尊厳の維持〉へ置き換えた作品

『無限ガチャ』は、ざまぁ系の快感を保持したまま、その評価軸をひっくり返している。

勝つか負けるかではなく、勝つ過程で人としての尊厳を守れたかをKPIにしているのだ。

この指標が腑に落ちるから、私たちはページを閉じたあと、奇妙な優しさに包まれる。

そう、これは“怒りの物語”ではなく“信頼を取り戻す手順書”だ。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

“静かなざまぁ”の革新性──『無限ガチャ』は報復を〈信頼の再設計〉に変える

ここでは、一般的な復讐譚が採りがちな“即時快感のざまぁ”と、『無限ガチャ』が提示する“静かなざまぁ”の差分を、物語運転・キャラクター倫理・舞台装置の三方向から徹底的に解剖する。

結論を先に言う。

この作品は報復のKPIを「憎しみの発散」から「尊厳を保った因果の回収」へ置き換えている。

だから読後に残るのは、一時のスカッとではなく、ゆっくり効く“納得”の余韻だ。

1.物語運転の違い──〈直線の破壊〉ではなく〈段取りの構築〉

テンプレの復讐譚は「被害→獲得→報復→快感」という直線運転になりやすい。

『無限ガチャ』は、同じフレームを使いながらも、被害(裏切り)の直後に“冷却と設計”の工程を挟む。

主人公ライトは怒りを一気に放出せず、満足できる復讐の条件を静かに並べ、段取りへ変換する。

この意図的な減速が、物語の“先回りの納得”を作り、後半の快感を長持ちさせる。

2.キャラクター倫理の違い──〈命じれば早い〉局面で、あえて命じない

“強者は命じる”がテンプレの自然重力だ。

だがライトは、絶対権限を持ちながら仲間の意思を踏みにじらない。

効率のための命令ではなく、尊厳を保つ待機を選ぶ。

この“非効率の選択”が、仲間を従属ではなく共鳴へ導き、勝利の質を変える。

3.ガジェットの意味づけ──《無限ガチャ》は“火力装置”でなく“信頼リセット装置”

チート能力はしばしば「勝利のショートカット」として描かれる。

しかし本作の《無限ガチャ》は、戦力獲得だけでなく、壊れた信頼を組み直すための“学びの経路”として機能する。

最初に現れるメイは、戦闘力と心理的支柱を兼任し、ライトの判断を“常温”へ戻す。

ガジェットが人格の回復に資する構図が、ざまぁの行き先を“癒し”へルーティングする。

4.因果処理の違い──〈感情の消費〉ではなく〈意味の回収〉

即時の報復は、読者の怒りを“発散”で終わらせてしまうことがある。

『無限ガチャ』は、裏切りの起点や弱さの連鎖を丁寧に手繰り、因果が“どこで歪んだか”を可視化する。

だから報復の瞬間、読者は「やり返した」ではなく「歪みが正された」と受け止める。

この整流作用が、読後の静かな満足を保証する。

5.舞台装置の違い──“制度の圧”と“上位存在”が私怨を社会の問いへ拡張

王族の慣行や価値観の衝突(信頼と支配の対立)が、個人の復讐線を制度の問題へ接続する。

さらに、時間や秩序を揺らす異形・上位存在の挿入で、復讐の直線は円環・螺旋の含意を帯びる。

私怨のガス抜きではなく、世界の作法を問い直す物語へとスライドする。

結果として、一件ごとのざまぁが“世界の更新”に寄与する構造が生まれる。

6.読者体験の違い──“瞬間最大風速”ではなく“持続する余韻”

テンプレのざまぁが得意とするのは爆発的な爽快。

『無限ガチャ』は、怒り→段取り→尊厳の維持→意味の回収、という長い呼吸でカタルシスを育てる。

読み終わった後に残るのは、胸の奥で暖かく灯り続ける「もう一度、信じてみよう」という小さな火だ。

この火は、瞬間風速よりも読者の記憶に長く残る。

7.私見総括──『無限ガチャ』は“勝ち方”の定義を更新した

勝つこと自体は目的ではない。

どう勝つかが問われる。

命じずに導き、尊厳を守り、因果を回収する。

そのうえで、世界の作法に小さな楔を打ち込む。

私は、この“優しいざまぁ”こそがジャンルの次の基準になると確信している。

主人公ライトの“命じない強さ”が導く復讐の形──統率・段取り・倫理の三位一体を解剖する

ここからは、『無限ガチャ』における復讐の中核エンジンである「命じない強さ」を徹底的に分解する。

怒りを段取りへ変換し、権限を倫理で制御し、結果として“回収としてのざまぁ”へ到達する設計を、事実ベースで読み解く。

私はこの作法こそが、本作を“優しい復讐譚”へと押し上げた決定因だと考えている。

1.統率:命じないことで〈自発性〉を引き出す

ライトは《無限ガチャ》で強力な仲間を得ても、短距離の効率を優先して命令で押し通さない。

彼は目的を提示し、判断材料を共有し、仲間の意思決定を待つ時間を確保する。

この“非効率”が自発性と責任感を発火させ、戦闘や探索の場で即応の同期を生む。

命じれば一致は早いが、理解が浅いままの一致は崩れやすい。

ライトはそこを見越して、理解→合意→実行の順で統率を設計している。

2.段取り:怒りを冷却して〈条件設計〉へ変える

多くの復讐譚が抱える弱点は“勢い任せの一撃”に回路が偏ることだ。

本作のライトは、満足できる復讐の条件を言語化し、優先順位、代替案、撤退ラインを事前に敷く。

これにより、感情のピークに戦術が飲み込まれる危険を回避できる。

段取りがある復讐は、偶発ではなく因果の最短路になる。

読者は“やり返した”ではなく“整えた”という安堵でページを閉じられる。

3.倫理:権限を〈尊厳の保全〉で制御する

ライトは仲間に対し、命じれば通る場面でも意図的に命じない。

それは優柔不断ではなく、関係の質を守るための意思決定だ。

尊厳を保つ統率は、短期の効率を犠牲にして長期の信頼を獲得する。

復讐プロセスで関係を壊さないため、彼は“勝ち方”に制約を課す。

この倫理的自己制御が、結果の価値を担保し、読後の後味を澄ませる。

4.チーム力学:役割の〈重ね書き〉で失敗確率を下げる

主人公チームは単一機能で編成されていない。

メイは戦力であり、同時に心理の常温化装置だ。

ノノは索敵と罠対処に加え、情報→手順の変換器だ。

スズは情緒の緩衝役で稼働率の維持装置だ。

アイスヒートは突破力と士気の点火役だ。

役割が重ね書きされているから、誰かが倒れても致命的な穴にならない。

ライトの“命じない強さ”は、この多層編成を前提に機能している。

5.対外圧力への応答:〈制度〉と〈上位存在〉を読み込む

人種王国の慣行や王族の価値観は、信頼と支配の衝突を制度単位で可視化する。

ライトの復讐は、私怨の爆発ではなく社会の作法への回答として輪郭を得る。

さらに、時計屋や巨塔の魔女といった上位存在の介在が、直線の復讐に余白を開ける。

これにより“勝った負けた”で閉じず、秩序と選択の物語へと視線が引き上がる。

6.読者体験:〈スカッと〉ではなく〈納得〉を残す

命じず、整え、尊厳を守る勝ち方は、瞬間最大風速よりも持続的な余韻を生む。

ライトの一手は、怒りの発散ではなく意味の回収に繋がるよう配線されている。

そのため読者は快感だけでなく、理解と同意を携えて次のページに進める。

ここに“優しい復讐”の中毒性が宿っている。

7.私見総括:復讐のKPIは〈憎しみの消費〉ではなく〈尊厳の維持〉だ

『無限ガチャ』で問われるのは、勝つか負けるかではない。

どのように勝ち、どのように生き直すかだ。

命じない統率、条件設計、倫理的自己制御。

この三点セットが復讐を“優しさの技術”へと変換している。

私はこの作法が、ざまぁ系の次の基準になると確信している。

まとめ──『無限ガチャ』は“怒りの物語”ではなく“信頼を取り戻す物語”である

ここまで見てきたように、『無限ガチャ』の“復讐”は単なる報復の連鎖ではない。

それは、裏切りで失われた信頼をもう一度取り戻すための、再生のプロセスそのものだ。

主人公ライトの行動は、怒りの爆発ではなく“信じ直す勇気”で駆動している。

だからこそこの物語は、他のざまぁ系とは異なる余韻を残す。

1.ライトの“命じない強さ”が生んだ新しいリーダー像

ライトのリーダーシップは、命令ではなく共感に根ざしている。

彼は権限を握りながらも、それをふるうことを拒み、仲間が“自分の意思で強くなる”場を整える。

この構造が、従属型ではなく信頼型のチームを生み出す。

結果として復讐が、壊すための行為から“つながり直す儀式”へと昇華していく。

2.ざまぁの快感を超えて──読者が感じる“静かな希望”

『無限ガチャ』を読み終えたとき、読者の中に残るのは怒りのカタルシスではなく“希望の温度”だ。

ライトが怒りを段取りに変え、仲間を尊重し、尊厳を守った結果──

勝利の意味が「敵に勝つ」から「自分を取り戻す」に変化する。

この静かな変換が、読後の心にやさしく沈殿する。

3.『無限ガチャ』が提示するジャンル更新──“癒し系ざまぁ”の誕生

従来のざまぁ系は、痛快さを最大値に引き上げるジャンルだった。

だが『無限ガチャ』は、痛快さの奥に“癒し”を埋め込むという革新を成し遂げている。

怒りを手放し、再生に舵を切る物語設計は、復讐譚の進化形だ。

この構造は、現代の読者──疲れた心を抱える世代に、深く共鳴する。

4.「信じる勇気」を残すラストメッセージ

ライトの旅は、復讐の物語でありながら、人を信じる旅でもある。

裏切られた人間が、もう一度“信じる”側に立つ。

この構造こそ、物語が“優しいざまぁ”として成立する決定的な理由だ。

怒りで壊すのではなく、信頼で再生する──それがこの物語の真価である。

5.私見総括──『無限ガチャ』は“癒しのざまぁ”時代の幕開けを告げた

この作品は、ざまぁ系の進化点を明確に示している。

怒りではなく信頼、破壊ではなく再生、支配ではなく尊厳。

復讐を「終わり」ではなく「始まり」として描く勇気が、作品全体に生命を吹き込んでいる。

私は、『無限ガチャ』をこう呼びたい──“癒しのざまぁ”の到達点と。

怒りを手放したその先にこそ、真のカタルシスがある。

そしてその静けさこそ、現代のラノベ読者が無意識に求めていた“救いの形”なのだ。

コメント