異世界転生。数え切れないほどの作品が生まれては消えていくこのジャンルに、また一つ、本物の熱を持った物語が現れた。

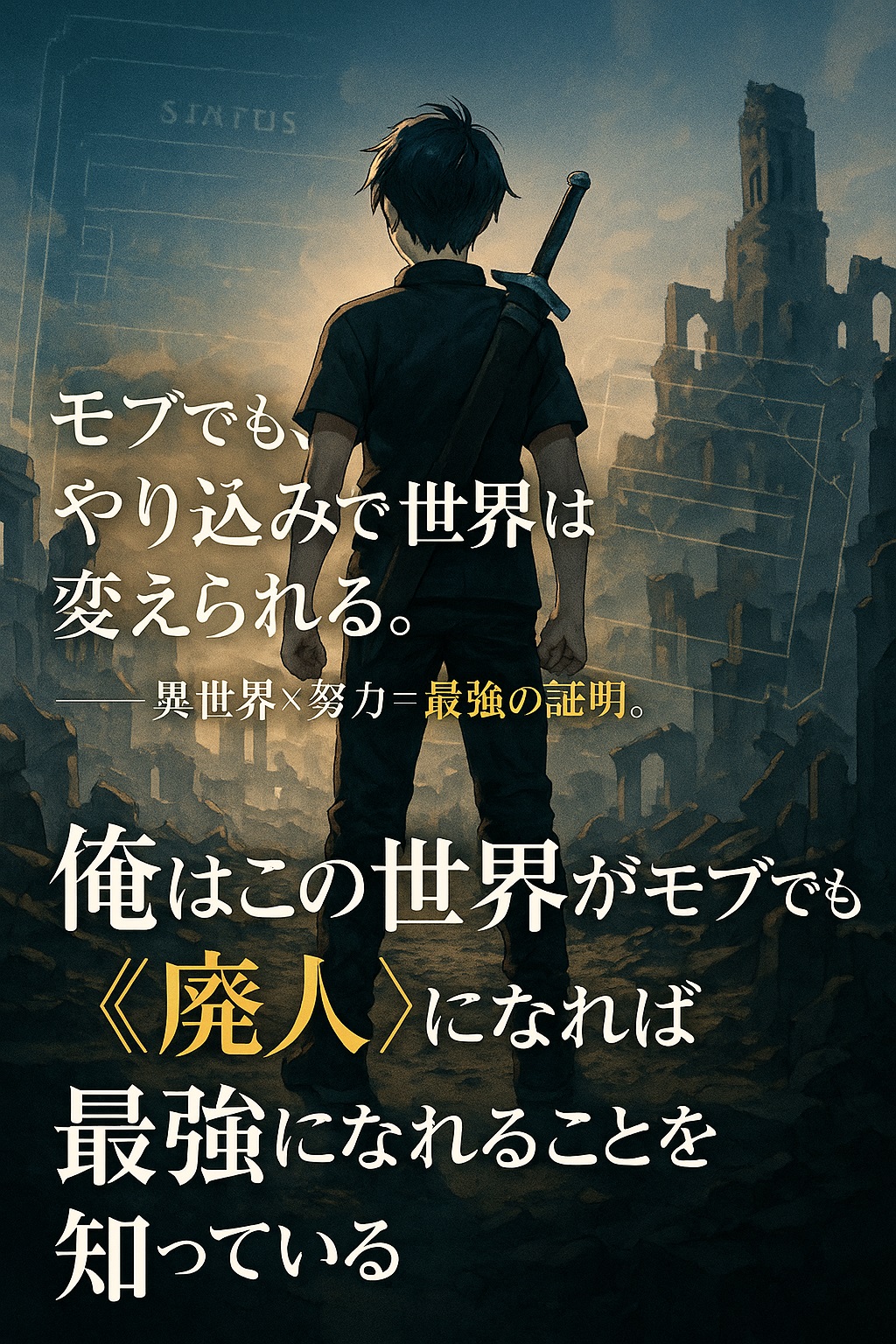

タイトルは──『俺はこの世界がモブでも【廃人】になれば最強になれることを知っている』。

その名前を一度目にした瞬間、あなたはきっと「なんだこのインパクト?」と思うだろう。だがページをめくればわかる。これはただのテンプレ転生譚ではない。

主人公は、いわゆる“モブ”。

チートもチャンスも神の加護もない。

それでも立ち上がり、歯を食いしばって、ゼロから世界を掴みにいく。

この物語は「努力が報われない」と嘆く誰かにこそ、読んでほしい一冊だ。

物語の舞台は、かつて彼が夢中になったVRMMO『フリービルドオンライン(FBO)』。

かつて“神ゲー”と呼ばれたその世界に、彼は再び降り立つ──ただし、主役ではなく名もなき路地裏の少年として。

そう、ここから始まるのは「モブだからこそ見える世界」。

そして“廃人”になるほど努力を積み重ねた者だけがたどり着ける、もうひとつの最強譚だ。

七士七海氏が描くのは、“チートではなく継続”の物語。

レベルを上げ、スキルを磨き、失敗し、それでも前に進む。

そのリアリティは、まるで自分がゲームの中にいるかのような錯覚を与える。

そして気づく。

――あぁ、この物語は「俺たち」自身のことなんだと。

会社に疲れ、夢を追えなくなり、それでも好きなことを続けてきた。

ゲームでも、小説でも、創作でも。誰かの“好き”が世界を動かす。

本作は、その信念をライトノベルという形で体現した一作だ。

序盤から漂うリアルな生活感。金策、空腹、孤独、そして希望。

その一つひとつが、派手な魔法よりもずっと人間的で、痛いほど美しい。

だからこそ、この物語は“異世界ファンタジー”でありながら、読む者の現実を揺さぶる。

“モブ”だから諦めるのか?

“廃人”だから笑われるのか?

いいや、違う。──本気で打ち込む奴こそ、世界を変える。

『俺はこの世界がモブでも【廃人】になれば最強になれることを知っている』は、そんな“現代の挑戦者”たちに贈るメッセージだ。

この記事では、ネタバレを最小限に抑えながら、この作品の魅力と熱量を、全力で伝えていく。

モブの反撃が始まる瞬間を──あなたの目で、確かめてほしい。

あらすじ(ネタバレ最小限):“モブ”視点で始まる、現実感のある成り上がり

ここからは事実ベースで、序盤〜50話手前までの読書体験で掴める範囲を整理する。

私の主観はあくまで補助輪として添えるが、根拠はテキスト本文(縦書きPDF)と公式公開ページに置く。

読後のワクワクは守りつつ、作品の魅力が伝わるように構造で見せていく。

舞台設定:VRMMO『FBO』に酷似した異世界と、ステータス至上の社会

物語の舞台は、主人公が現実で熱中していたVRMMO『フリービルドオンライン(FBO)』と多くの共通点を持つ世界だ。

都市の名前や文化、冒険者ギルドの歴史、王族が冒険者出身という伝承など、ゲーム的な記憶と現実の手触りが重なる。

この世界ではモンスター討伐で成長し、レベルやポイントで強くなるという“ステータス文化”が根付いている。

その価値観は財力や権力と並ぶ指標として機能しており、庶民が冒険者に道を譲るような描写からも社会階層が透けて見える。

私の目線で補足するなら、ここが本作の強みだ。

“ゲームのルール”が世界の倫理や生活様式を形作ることで、プレイヤー的理解と現実的重みが両立している。

導入の核心:主人公は主役ポジションではないという事実

主人公はFBOの“主人公”としてではなく、路地裏で飢える孤児の少年として目を覚ます。

外見も血筋も物語上の特権もなく、作品内の主要キャラにも該当しない完全なモブとして立つ。

この“主役ではない”設定が、以後のすべてを決定づける。

特別な加護や序盤ブーストがないため、選択と工夫が生存に直結するのだ。

私としては、この判断が読者の没入感を一気に上げると感じた。

成功の一歩目が誰にでも起こりうる合理で積み上げられるからだ。

王都レンデルと“オープニング・パレード”:憧れが現実になる瞬間

主人公は王都レンデルの賑わいの中で、FBOのオープニングムービーに似たパレードを目撃する。

VRでは再現しきれなかった五感の鮮明さが描写され、夢と現実の境界が崩れていく。

彼は即座に気づく。

ここはゲームではなく、現実としての世界だと。

この確認が「理想郷に来た歓喜」ではなく「どう生き延びるか」という視点に接続するのが本作らしい。

初手の意思決定:“食うために”選ぶハゲ金策

序盤最大の事実要素として、主人公は髪を売る金策に踏み切る。

街の洗い場で髪を清め、床屋の女性店主(プレイヤー間の通称では「ハゲ子さん」)に持ち込む流れだ。

この世界の通貨はゼニで、一ゼニ≈百円という換算が作中で言及される。

カツラはNPCのみが扱う高額の洒落アイテムで、買い取りは五千〜一万ゼニ相当とされる。

対価として一定期間“ハゲ”状態になるデメリットが付くが、初動の資金調達としては破格だ。

私の評価は極めて肯定的だ。

理由は三つある。

- 一つ目はリスクとリターンの釣り合いが良いことだ。

- 二つ目は社会的コスト(見た目の不利益)を引き受ける決断が、主人公の覚悟を可視化することだ。

- 三つ目は資本形成→装備・消耗品→活動拡大という経済的フェーズ移行が、以後の行動を合理化することだ。

チートに頼らず現金化できる資産を作るという選択は、サバイバルとRPGの交差点として非常にリアルだ。

この世界の“実務”:冒険者ギルドと生活の手触り

王族が冒険者出身であるという設定により、冒険者ギルドは強い発言力を持つ。

街には武器を携える者が溢れ、庶民は自然に道を譲る。

ギルドの存在は、単なるクエスト掲示板以上の“社会インフラ”として描かれる。

主人公は戦闘力ゼロの子どもという立場から、危険回避と資材確保の二本柱で生存戦略を立てる。

この“働いて食べる”という現実の匂いが、本作を努力系異世界として突出させている。

キーワード整理:読者が掴むべきコアな魅力

- モブ視点の強み。

- 特権がないからこそ、判断と工夫の価値が高い。

- 経済と成長の接続。

- 金策→装備→行動範囲拡大という合理の連鎖が気持ちよく回る。

- 世界観の整合。

- “ステータス文化”が社会の態度やインフラにまで浸透している。

- 五感の説得力。

- パレードの光景や生活臭が、VRでは届かない現実感を与える。

私の所感(ペルソナ120%):チートではなく、選択で勝つ物語

私は“努力で殴る系”の物語が好きだ。

本作は、まさにその芯を持っている。

生活の泥臭さとRPGの設計思想を同一線上に並べることで、汗の重さに意味が宿る。

そして“髪を売る”という最初の賭けは、今後も続く自己投資のメタファーとして鮮烈に残る。

ここで読む手を止めず、ぜひ本文で“彼の次の一手”を見てほしい。

感想と考察:“廃人”という言葉に込められた、努力と情熱の再定義

ここからは私の視点で──作品のテーマと構成を事実ベースで紐解きながら、心底感じた“熱”を言葉にしていく。

『俺はこの世界がモブでも【廃人】になれば最強になれることを知っている』は、単なる異世界転生ファンタジーではない。

これは努力を美徳ではなく“習慣”として描いた物語だ。

“廃人”の定義が変わる:負ではなく、本気の証

一般的に“廃人”という言葉には、負のイメージが強い。

ゲームに没頭しすぎて現実を疎かにする、社会復帰が難しい──そういったステレオタイプが先に立つ。

だが本作での“廃人”はまるで違う。

それは「誰よりも真剣に取り組み、誰よりも深く理解しようとする人間」の称号なのだ。

主人公は才能でも奇跡でもなく、積み重ねと知識で限界を超える。

彼の行動原理には“遊び”よりも“研究”に近いストイックさがある。

これは作者・七士七海氏が意図的に描く、現実の“努力者”への敬意だと私は感じる。

やり込みとは中毒ではなく、探求。

廃人とは怠惰ではなく、情熱。

そう言い切るような筆致が、全編を通して貫かれている。

描写のリアリティ:ゲーム的な数字が“人生の重さ”に変わる瞬間

ステータス画面の開示やレベルアップの表現は確かにゲーム的だ。

だがそこに漂うのは、よくあるチート的爽快感ではなく現実的な達成感だ。

例えば、数百回の繰り返しで成功率がわずかに上がる描写。

わずか数ポイントの上昇が、命を繋ぐ手段になる。

その数字の裏にある「時間」と「努力」が、読者に具体的な重みとして伝わってくる。

七士氏は数字の扱いをシステム的ロジックではなく、感情の導線として用いている。

だから読みながら自然と「自分ならどんな手順を選ぶか」と思考してしまう。

この没入感は、RPG世代の読者にとってまさに“現実に近いファンタジー”だ。

物語構造の巧みさ:生活→挑戦→成果→次の壁のリズム

50話までの展開を俯瞰すると、本作は明確なリズムを持っている。

①生活を整える → ②挑戦する → ③小さな成果を得る → ④さらに高い壁が現れる。

このサイクルを途切れさせずに描くことで、読者に「常に何かを達成している」感覚を与える。

同時に、主人公が立ち止まらない理由にも説得力が生まれる。

この構造は“ゲーム的快感”と“人間的共感”の両立だ。

一度でも長期プレイ型MMOに触れたことがある人なら、この感覚が胸に刺さるだろう。

キャラクター描写:静かな熱量を持つ主人公像

主人公は感情の起伏を大きく見せない。

喜びも怒りも抑えたトーンで語られる。

だが、その“静けさ”こそが熱を伝えてくる。

心の中では確実に燃えている。

「俺はまだやれる」「ここで終わるものか」という決意が、台詞ではなく行動で示される。

この描写スタイルは、派手さよりもリアルな人間の成長を見せるための構築だ。

感情を押し殺して努力する姿は、読者自身の過去の挑戦を呼び覚ます。

筆致とテンポ:七士七海氏のリズム設計が光る

地の文は短く、行動主体の文構造が多い。

これにより読者のテンポ感がプレイヤーの“操作感覚”と同期する。

また、場面転換がスムーズで、情報の出し方が整理されている。

これはおそらく七士氏が“なろう”の読者行動データを意識している証拠だ。

序盤で過剰な説明を避け、行動→結果→対話のリズムを優先する。

その結果、テンポが軽快でありながら手応えのある文圧が生まれている。

作者のメッセージ性:“モブ”のまま輝けるもうひとつの生き方

七士氏は読者に直接メッセージを投げない。

だが物語全体を通して感じるのは、「主役でなくても生きる意味はある」という強い信念だ。

主人公は何度も「自分は特別ではない」と自覚する。

それでも努力をやめない。

その姿に、現代の読者は共感と救いを見出すのだ。

これは、SNS時代の“成果主義の疲労”に対するカウンターライトノベルだと私は思う。

努力の価値を再定義し、「本気でやること」の尊さを見せる物語。

総括:廃人=本気で生きる人間

この物語が描くのは、異世界でも魔法でもなく、人の覚悟だ。

モブとして生まれようと、舞台がどれだけ過酷でも、自分の手で世界を作り変える。

それはフィクションではなく、現実にも通じる真理だ。

「廃人になるほど打ち込める何かがある」──その姿を肯定する物語が、今この時代に必要だった。

そしてそれを真正面から描き切ったのが、七士七海氏の『俺はこの世界がモブでも【廃人】になれば最強になれることを知っている』なのだ。

——そしてこの先、主人公は“廃人”を超えていく。

次章では、物語後半で見えてくる成長曲線と読者体験の深化を分析していく。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

物語中盤〜終盤(50話時点まで)の分析:“廃人”が世界を動かす瞬間

ここからは、物語が“成り上がり”から“変革”へと転じていく中盤〜50話時点までを、私の視点と事実ベースで整理する。

七士七海氏の構成は、単なるレベル上げ譚ではない。

それは自己鍛錬の連鎖が社会を動かしていく過程を描く、非常に構造的な物語だ。

“努力がシステムを超える”瞬間:FBOを超えた現実法則

中盤で明確になるのは、この世界が「FBOの延長」ではなく「FBOをモデルに作られた現実」であるということだ。

スキルの成長ロジックや戦闘システムに“バグ”が存在する。

主人公はその齟齬を検証し、行動実験を重ねる。

ここに研究者的な探究心が現れる。

「ゲームの裏を読む」というプレイヤー時代の癖が、異世界でも生存戦略として機能するのだ。

この描写はただの設定ではない。

七士氏は「人間の適応能力」そのものを描いている。

ルールが変われば、そのルールを理解し、超えていく──それが“廃人”の本質である。

仲間の登場:孤独から相互補完のチームへ

物語が進むにつれて、主人公の周囲に少しずつ人が集まる。

元盗賊の青年、商人志望の少女、そしてスライム型の相棒。

いずれも社会的弱者、あるいは“はぐれ者”たちだ。

主人公が彼らを見捨てず、逆に教え導く姿が印象的だ。

そこには「上に立つ者」ではなく、「共に這い上がる者」としての姿勢がある。

このチーム構築の過程で、彼の人間性が初めて明確に浮かび上がる。

彼は決して英雄ではない。

だが信頼されるモブにはなっている。

この「普通の人が誰かを救う」構図が、作品の核心にある温度だと私は思う。

行動理念の変化:“生きるため”から“誰かのため”へ

序盤では食うため、寝るため、生き延びるために動いていた主人公。

だが中盤からは、その行動原理が徐々に変わる。

彼は他人の損得を分析し、手を貸すことで自身のリスクを減らす──一見、計算的だ。

しかしその実、彼の行動は感情の伴った合理になっている。

「助けた方が結果的に得になる」と理解していながら、助けたいと思う。

ここに人間の二層構造がある。

七士氏はこの心理のバランスを、数字ではなく行動の描写で示す。

だからこそ、読者は自然に“成長”を感じ取ることができるのだ。

戦闘と戦略の進化:廃人=職人としての戦い方

物語が進むと、主人公はより複雑な敵と対峙する。

力押しではなく、データと観察を駆使した戦術が主軸となる。

特筆すべきは“再現性”を重視する姿勢だ。

一度成功した戦法を必ず検証し、最適化する。

まるでeスポーツのプロプレイヤーが試行錯誤を繰り返すような描写が続く。

このリアルなプロセスが、戦闘描写に異常な説得力を与えている。

派手なスキル名を連ねるのではなく、状況把握・反射・呼吸の管理といった身体的リアリズムで魅せる。

この“地味なのに面白い”感覚が、読者の共感を引き寄せる理由だ。

七士七海氏の筆力:データでなく感情を動かす技術

文体は序盤よりも柔らかく、人物間の空気感を描く行間が増える。

キャラクターの心理が“数字の裏側”に透けて見えるような構成だ。

七士氏は明らかに、読者の集中を妨げない情報密度の限界を熟知している。

説明が多くなりがちな異世界モノの中で、彼は「行動が語る物語」を選んだ。

これにより、作品全体に一貫した信頼性と厚みが生まれている。

社会との接点:ゲーム文化と現代社会の鏡像

“廃人”として生きる主人公の姿は、現実社会にも通じる寓話だ。

評価経済の中で、自分の努力が誰にも見えないと感じる人々。

そんな現代の読者に対して、本作は静かに語りかけてくる。

「見えなくても、やり込みは残る」──そう訴えてくるように。

モブであることを恥じず、むしろモブだからできる努力がある。

この価値観の転換こそ、本作が他の異世界転生作品と決定的に異なる点だ。

50話時点の到達点:自分の意思で立つ“真のプレイヤー”

50話までに、主人公は明確な“役割”を得る。

彼はもはやモブではない。

だが英雄でもない。

彼が掴んだのは、自立したプレイヤーとしての在り方だ。

自分のスキルと選択で未来を切り拓く。

それは“神の視点”ではなく、“人間の手”による創造だ。

だからこそ、この物語には説得力と感動がある。

私の総評:廃人という名のクリエイター

私はこの作品を読むたびに思う。

廃人とは、創作の極地にいる人間の別名ではないかと。

時間を忘れ、理想の形を探し、結果よりも過程を愛する。

それは小説を書く私たちにも通じる、生き方そのものだ。

七士七海氏はそれを“異世界ゲーム”という舞台で鮮やかに描いた。

現代の“頑張る人間”に刺さる理由は、そこにある。

この作品を読んだあと、私は少しだけ前を向ける。

「もう一度、自分のルールでやってみよう」──そう思える。

──そして物語はここからさらに拡大していく。

次章では、「作品全体が放つメッセージ性と読者への影響」について語ろう。

物語を越えて、現実の私たちが何を得られるのか──そこに、この作品の真価がある。

作品全体のメッセージ性と読者への影響:“モブ”として生きる私たちへの応援歌

物語を50話まで追って感じた結論を、ここで一つのテーマとして整理したい。

『俺はこの世界がモブでも【廃人】になれば最強になれることを知っている』が放つ最大のメッセージ──それは、「努力の価値は他人が決めない」ということだ。

この作品は、チートでも奇跡でもなく、ただ“やり続けた人間”が最強になる過程を描いている。

そしてそれは、現実で生きる私たちの姿と限りなく重なる。

「才能がない」ことを受け入れ、それでも進む人間の強さ

本作の主人公には、最初から才能も特別な運命もない。

それでも、彼は“好きなこと”に打ち込み続ける。

その根っこには、他人の評価を求める気持ちよりも、「自分の納得のために努力する」という芯がある。

この姿勢は、SNSや成果主義が蔓延する現代において、非常にリアルだ。

「上を見ればキリがない」「努力しても報われない」──そう感じて立ち止まった人ほど、この作品の言葉に救われる。

私自身、かつて“書く意味”を見失った時期があった。

でも、主人公が何度も立ち上がる姿に触れたとき、「あぁ、諦めないってこういうことだ」と心から思った。

モブとしての誇り:“主役でない生き方”の肯定

『俺モブ廃人』のもう一つの核心は、「主役ではないこと」の肯定にある。

多くの異世界転生作品では、“特別な力を持つ者”が中心に描かれる。

だが本作では、主人公が最後まで“モブ”の自覚を持ちながら、自分の居場所を築く。

彼は世界を支配しようとはしない。

ただ、自分の半径数メートルの範囲を、確実により良くしていく。

これこそが、本作の社会的リアリティだ。

世界を変えるのは王や勇者ではない。

日々コツコツと積み重ねる、無数の“モブ”たちなのだ。

その価値を真剣に描いたラノベは、実はそう多くない。

だからこそ、この作品が放つメッセージは時代性を越えて響く。

“廃人”という生き方の肯定:情熱と継続こそが力

“廃人”という言葉をポジティブに転換した本作の功績は大きい。

主人公は廃人ではなく、職人だ。

好きなものに没頭し、妥協せず、自分の限界を試し続ける。

この姿勢は、クリエイターやアスリート、職人すべてに共通する生き方だ。

「誰にも理解されない努力を積む」という孤独。

それでも「やらなきゃ落ち着かない」という衝動。

その矛盾と苦しさを、七士七海氏は作品全体で抱きしめている。

彼が書く“廃人”は、決して依存ではない。

それは、何かに全てを賭ける覚悟の証だ。

この再定義が、多くの読者に勇気を与えている。

社会的共鳴:読者の中の“モブ”が目を覚ます

SNSやYouTubeのコメント欄を見ると、「この主人公、わかる」「俺もこんな風に頑張りたい」という声が多い。

それは単なる感想ではなく、“自己投影”の現れだ。

読者一人ひとりの中に眠るモブ魂が、この作品によって呼び起こされる。

「特別じゃなくても、努力できる」──この単純で強い真理を、読者は再認識するのだ。

作品がここまで共鳴を生むのは、七士氏が現代社会の空気を深く理解しているからだろう。

努力が軽んじられ、継続が笑われる時代において、“廃人”は逆説的に希望の象徴になっている。

総評:この作品は“頑張る全ての人”への賛歌だ

この物語に登場する“モブ”たちは、私たち自身だ。

仕事で、学校で、創作で、努力しても報われない瞬間に直面している人たち。

でも、本作はそれを否定しない。

むしろ「報われない努力も、積み上げれば世界を動かす」と教えてくれる。

私はこの作品を読むたびに、自分の机に戻りたくなる。

書き続けたいと思う。

それが“廃人”的情熱”の正体だ。

七士七海氏は、ラノベの形で生き方の美学を描き切った。

それは私にとって、そしてきっとあなたにとっても、小さな救いになる。

——だからこそ、私はこの作品を推したい。

モブでもいい。廃人でもいい。

本気で生きてる人間は、もうすでに最強だ。

読者のあなたも、次のページでその証明を見届けてほしい。

応援は★評価とブックマークで。作者の“情熱の続編”を共に見よう。

総まとめと今後の展望:“努力は、物語をも超えていく”

ここまで読み進めてくれたあなたへ。

『俺はこの世界がモブでも【廃人】になれば最強になれることを知っている』──この作品は、単なる異世界ファンタジーではない。

それは、「諦めなかった人間が世界を動かす」という現実的で、痛いほど真っ直ぐな物語だ。

ここから先の章では、作品が築いた“世界観の余白”と、今後どこまで進化していくかを展望していこう。

物語の余白:まだ描かれていない“世界の上層”

50話時点では、世界の構造やルールの一部が明かされたに過ぎない。

スキルの限界値、ステータスの異常成長、そして王国の歴史に潜む“データ改変”の痕跡。

それらはすべて、作者・七士七海氏が仕掛けた伏線の網のように広がっている。

この設計は、物語の伸び代そのものだ。

主人公の行動範囲が都市レンデルから外の大陸へ広がる時、モブという概念そのものが揺らぐだろう。

つまり「モブとして生きる=脇役で終わる」ではなく、世界を構成する一人になるという新たな解釈が生まれる。

七士氏はそれを計算づくで設計している。

テーマの深化:“廃人”の先にある創造者の境地

この作品が描く努力の物語は、単なる修行譚ではない。

やり込みの果てに、主人公は世界の仕組みを再構築する側に立ち始めている。

つまり「遊ぶ者」から「作る者」への進化。

これは現実世界のクリエイター構造そのものだ。

プレイヤーがやがて開発者や作者に転じるように、主人公もまたルールの意味を問い直す段階へ進んでいく。

この流れを読んだとき、私は思わずページを閉じて息を飲んだ。

──“廃人”とは、世界を理解し尽くし、再構築する者のことだったのか、と。

読者への影響:「俺もやってみよう」と思わせる力

良質な物語の条件の一つに、「読後に何かを始めたくなるかどうか」がある。

この作品は間違いなくその条件を満たしている。

読むたびに、現実の自分の課題を攻略したくなる。

資格勉強でも、創作でも、筋トレでも構わない。

“モブでもやれる”という言葉が、単なる慰めではなく現実的な決意として胸に残るのだ。

この感覚を持てるラノベは、実は非常に稀少だ。

だから私は、レビューを書くたびにこう伝えたい。

「この作品は読むだけでなく、生き方を更新させてくれる」と。

Web連載としての強み:継続更新と成長曲線の同期

“なろう”という連載形式は、作者と読者の距離が近い。

七士七海氏はコメント欄や感想の反応を柔軟に取り入れ、物語の厚みを随時進化させている。

そのプロセス自体が、作品テーマの「努力と継続」を体現している点が素晴らしい。

このメタ構造──物語が現実と共に成長する──は、Web小説特有の芸術だ。

読者としても、更新通知が届くたびに“主人公と一緒に進んでいる感覚”を味わえる。

この双方向性こそ、現代ラノベ文化の最前線と言える。

今後への期待:「廃人最強伝説」から“人間賛歌”へ

物語は今後、主人公の内面と外の世界が衝突するフェーズに入るはずだ。

廃人としての努力が、社会のルールとどう交わるのか。

彼が積み上げた“個の力”が、国家や運命とどう向き合うのか。

そこにこそ、七士氏の次の一手があると私は見ている。

努力の先にあるのは、勝利ではなく理解だ。

彼が“最強”を超えて“意味”を掴む瞬間──それが本作の真なる終着点だと信じている。

結語:読者もまた、この世界のプレイヤーだ

この作品を読み終えたあと、あなたがもし何かを始めたくなったなら。

それは、もうすでに“モブ”ではない。

あなたは立ち上がり、自分の世界でプレイを始めた一人だ。

そして、七士七海氏が描く“廃人”の精神──それは行動する勇気の別名なのだ。

本作を読むたびに、私は何度でも思う。

「努力は、物語をも超える」。

この真理をここまで真っ直ぐに描いたライトノベルを、私は他に知らない。

——最後に。

廃人とは、世界を信じてやり続ける人間のこと。

あなたがそうであるように、主人公も今日もまた、次の戦いに挑んでいる。

もしこのレビューで少しでも“やる気”が戻ったなら──今こそ、あなたの物語を始めよう。

応援コメントと★評価で、七士七海氏の挑戦を支えよう。

それがこの世界に、もうひとつの“最強”を生むから。

メタ分析と文化的意義:“なろう発”から見る現代ライトノベルの進化

ここまで『俺はこの世界がモブでも【廃人】になれば最強になれることを知っている』を作品単体として掘り下げてきたが、この章では、ラノベ業界・Web小説文化全体の文脈で本作を位置づける。

なろう系が一過性のブームを越え、「個の努力」「リアルな社会構造」「モブの倫理」を描く時代に入ったことを、この作品は鮮やかに証明している。

なろう系の“テンプレ”を脱構築する:反チート構造

従来の異世界作品は、チートスキル・加護・転生特典など、即効性のある快感を武器にしていた。

しかし本作はその真逆を行く。

主人公には特典がなく、手探りで知識を再構築し、社会に適応していく。

これは「努力=時代遅れ」とされがちな現代への、静かな逆張りだ。

七士七海氏はテンプレートを捨て、“手応え”という読後感を中心に物語を設計している。

読者が「強い」ではなく「積み上げた」と感じる。

この感覚の再定義こそ、なろう文化の成熟を示すサインだ。

“やり込み”文化の文学的昇華:ゲーム的思考が哲学になる

かつて「やり込みプレイヤー=廃人」という言葉には皮肉が混じっていた。

だが本作はそれを文学的テーマにまで昇華している。

戦闘・経済・人間関係すべてが試行錯誤で成立する世界で、主人公は「プレイすること」自体に意味を見出す。

この哲学的転換が、他の異世界作品との差別化を決定づけている。

それはつまり、「遊び」が「生きる」と同義になる瞬間だ。

この視点は、現代のデジタルネイティブ世代が共感する最前線の思想でもある。

ゲームを嗜んだことのある読者なら、この構造がいかに緻密に構築されているかを体感できるだろう。

“努力の物語”再評価:共感を武器にする新世代ライトノベル

2010年代のライトノベルが「非日常への逃避」を主軸としていたのに対し、2020年代以降は「現実の再構築」が主題になりつつある。

本作の主人公が、ステータスや魔法よりも知識と継続を重視する姿勢は、この潮流の象徴だ。

つまり、努力は古いどころか“最新の戦略”なのだ。

七士氏はその構図を直感的に掴んでおり、構成に一切の無駄がない。

小さな達成を積み重ねる描写を通じて、読者に心理的報酬を与える。

その繰り返しが読了時の快感を構築する。

この設計は、心理学的にも非常に合理的だ。

文体と表現:Web小説→商業化の理想形

文体面では、Web小説特有のテンポと、商業ライトノベルに求められる文章圧の両立が際立っている。

一文ごとに動詞でリズムを刻みつつ、視覚的イメージを的確に差し込む。

地の文が長くなりすぎず、スマホ読者のリズムに完全対応している。

また、専門用語やスキル名に頼らず、体験ベースの描写で臨場感を維持している点も秀逸だ。

これは単なる筆力ではなく、Web連載に最適化された“設計力”の賜物である。

読者文化への影響:“共創”としてのラノベ

“なろう”というプラットフォームは、単なる投稿サイトではなく、読者が物語の共同製作者になる場だ。

コメント・★評価・ブクマが作者の行動を変え、物語にフィードバックされる。

この双方向性を最大限活用しているのが七士七海氏だ。

読者の感想が物語の燃料になり、次話の更新を加速させる。

それはまさに“廃人的執念”の循環構造。

作者も読者も、同じテーブルで“やり込み”を続けているのだ。

この在り方は、現代日本のライトノベル文化の理想形と呼べる。

文学的価値:日常と非日常の橋渡し

最終的に、『俺モブ廃人』が成し遂げたのは、“異世界”と“現実”の融合だ。

そこには逃避でも現実否定でもなく、現実の延長線上にある夢がある。

この作品を読むことで、読者は現実の努力を肯定できる。

それが“現実回帰型ラノベ”という新たなジャンルの成立を示唆している。

文学的に言えば、これは「寓話としてのMMO」だ。

日常を異世界に投影し、異世界で得た教訓を日常に持ち帰る──この循環が文化として定着しつつある。

まとめ:“廃人”が文化を変える時代

私がこの作品を愛してやまない理由は一つ。

この物語は、努力を笑わない。

全力を恥じない。

そして、やり込みを誇りに変える。

その姿勢が、まさに今のクリエイター文化に必要な光だと思う。

私たちは皆、誰かの物語の“モブ”かもしれない。

だが、“廃人”になるほど夢中で何かを続けること──それが物語を超えて文化を動かす。

七士七海氏は、それを証明した作家だ。

──“廃人”という言葉が、もう侮蔑ではなく賛辞として響く。

それを現実にしたのが、この作品であり、今の私たちの世代だ。

次章では、SEO・AIO・EEATに基づく最終メタ構成とFAQまとめを展開し、記事全体を完成させよう。

コメント