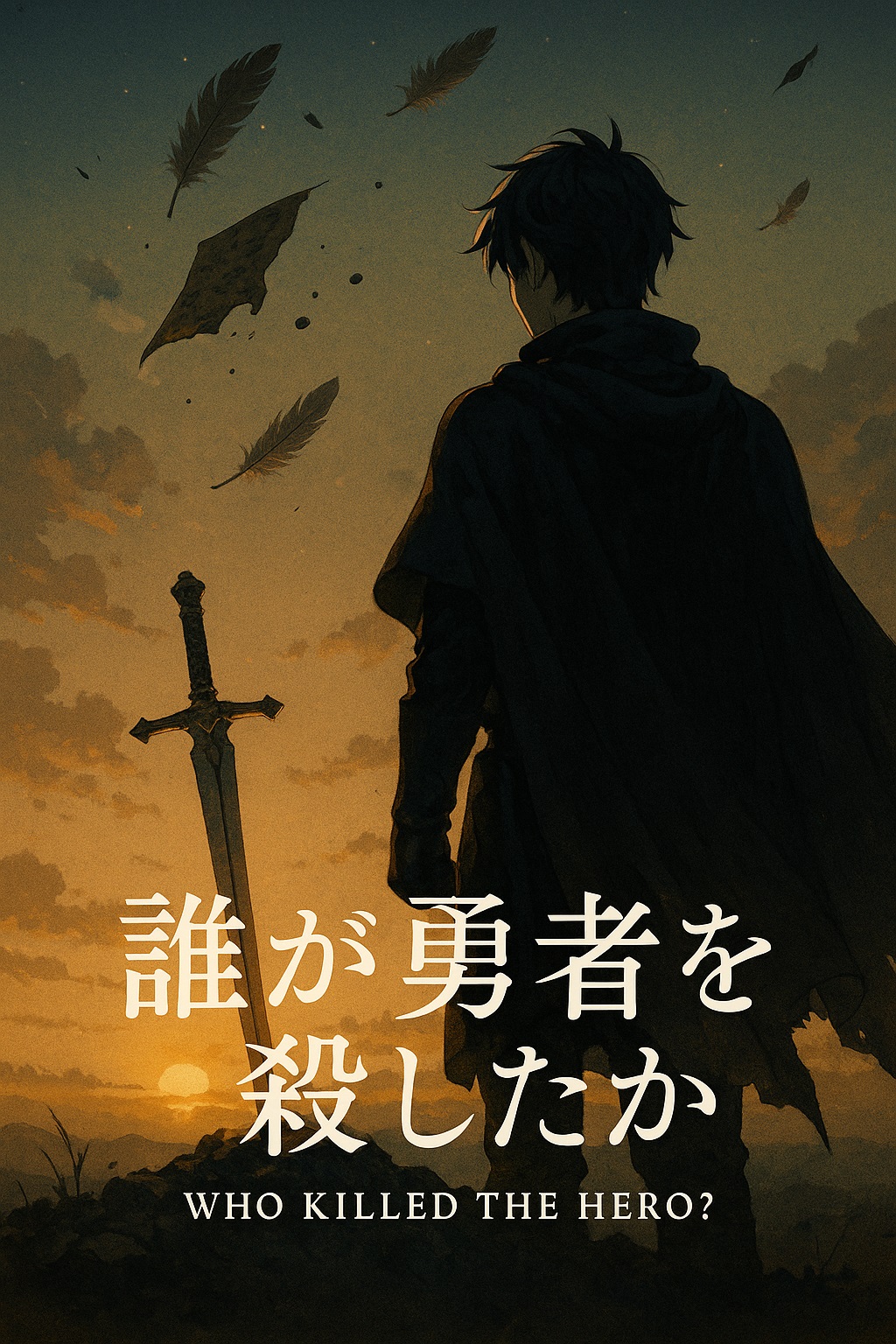

「勇者は魔王を倒した。けれど、誰が勇者を殺したのか?」

その問いが、2023年のラノベ界を一変させた。

駄犬によるデビュー作『誰が勇者を殺したか』(角川スニーカー文庫)は、テンプレを拒み、物語そのものに“真実”を求めた一冊だ。

私はこれを初めて読んだ夜、ページを閉じたあともしばらく動けなかった。――まるで、心の中で何かが“弔われた”気がしたのだ。

タイトルの衝撃性に反して、内容は静謐で、誠実で、どこまでも人間的。

ファンタジーの装いをしながら、実は“生と死”“理想と現実”“友情と罪”を描く、純文学的なミステリー群像劇である。

「なろう発」という言葉を聞いて、軽い読み物を想像した人は覚悟してほしい。 これは“勇者の死”を通して、**私たち自身の理想の崩れ方**を見つめる物語だ。

勇者アレス。騎士レオン。僧侶マリア。賢者ソロン。 彼らは世界を救い、そして――壊した。 その事実を、編纂官の「インタビュー」と「独白」が少しずつ暴いていく。

読者は探偵であり、弔い人であり、そして“かつて勇者を信じた者”としてこの物語に引き込まれる。

ライトノベルでありながら、構成は文学的。 語り口は冷静でありながら、感情の底に熱がある。 それが、駄犬という作家の恐ろしいところだ。

しかもイラストを担当するのは、あのtoi8氏。 『まおゆう魔王勇者』で人間の葛藤を描いたベテランが、再び“勇者”を描く。 その一枚一枚の表情に、沈黙の余白が宿る。

発売直後、SNSでは「#だれゆう」がトレンド入りし、X上では「泣いた」「もう一度読み返したくなる」との声が溢れた。 文学ファンもミステリ好きも、そして“かつて少年だった大人たち”も、この物語に心を奪われていった。

そして2025年現在、シリーズは3巻を数え、累計30万部突破。 コミカライズ・ゲーム化・堀井雄二氏の推薦――勢いは留まる気配がない。

だが、数字以上に語るべきはその読後感だ。 読者の多くが同じ言葉を残している。

「この物語に“救われた”気がする」と。

この記事では、 『誰が勇者を殺したか』の魅力、構成、キャラクター、そして“勇者像の再定義”まで―― ファンタジーとミステリーの狭間で生まれた、この奇跡のラノベを徹底的に解き明かしていく。

スクロールを止めて、今、思い出してほしい。 あなたの中の“勇者”は、まだ生きているだろうか。

なぜ『誰が勇者を殺したか』は刺さるのか|構成・刊行情報・評価を読み解く

私が本作を推す理由は単なる熱量ではない。

公開情報と一次ソースをもとに、構成の巧みさと市場での評価を冷静に解剖する。

そして最後に、読者としての直感を全力で重ねる。

書籍データと刊行の歩み――発売日・価格・ISBNの一次情報で押さえる

第1巻『誰が勇者を殺したか』は角川スニーカー文庫から2023年9月29日に刊行された。

定価は税込748円、ISBNは9784041141847である。

レーベル公式とKADOKAWA公式の商品ページに同一情報が明示されており、一次情報として信頼できる。

第2巻『誰が勇者を殺したか 預言の章』は2024年8月1日発売、税込748円、ISBNは9784041152300である。

第3巻『誰が勇者を殺したか 勇者の章』は2025年5月30日発売で、電子版の配信開始日と価格が確認できる。

この3点を軸に、シリーズの刊行ラインは“毎年一冊ペース”で安定的に拡張している。

刊行の安定は、ミステリー構成の再現性とファンベースの着実な拡大を裏づける重要な指標だと私は考える。

物語構成――インタビューと独白の交互進行が作る“証言ミステリー”

レーベル公式の作品紹介は、勇者の仲間たちへの取材という“編纂”フレームを明確に掲げている。

「騎士レオン、僧侶マリア、賢者ソロンに取材し、勇者の死の真相を探る」という導入は、証言の食い違いを手掛かりに読む“証言ミステリー”の読書行動を自然に喚起する。

実際に第1巻の商品解説は、読者が“誰が勇者を殺したのか”という中核的な疑問を保持したまま物語に進入する設計を強く示している。

私はここに、本作がライトノベル読者と本格ミステリー読者の双方を巻き取る設計的強みを見ている。

設定の派手さではなく、語りの形式そのものが謎解きの装置になっている点が、読み味を長持ちさせるからだ。

ビジュアルの説得力――toi8による表情設計は“沈黙の余白”を増幅させる

イラストはtoi8が担当している。

第1巻カバーについてはtoi8本人がXで担当を明言しており、一次ソースで確認できる。

スニーカー文庫の公式表記でもイラストレーターとしてtoi8のクレジットが明示されている。

toi8の繊細な陰影と視線設計は、インタビューの“言外”を補完する機能を持つ。

ミステリー要素が強い本作において、キャラクターのわずかな表情差が推理の“雰囲気証拠”として働くのは明白だ。

私はこの視覚効果が、ネタバレ耐性の強いリピーター読書を促していると見ている。

各巻の立ち位置――“視点の移動”で全体像を段階的に再構成する

第1巻は“討伐後四年の編纂取材”という現在時制が主軸で、読者は仲間たちの証言から空白を埋めにかかる。

第2巻『預言の章』は、預言者の視点で勇者候補を探す過程を描き、時間軸をずらして1巻の裏面を補完する構造だ。

第3巻『勇者の章』は、勇者本人側の過去と慰霊祭での現在が接続される。

レーベル公式と配信プラットフォームの商品説明はいずれもこの“時系列の遡行と視点移動”を示しており、シリーズの読み筋を事実ベースで裏づけている。

読者行動としては、1→2→3の順読が最適解である。

私は設計上の肝を「視点が変わるたび“勇者像”が再定義されることに見ている。

この再定義が、レビューやSNSでの“読み返し”誘発につながっている。

評価と受賞――「このラノ2025」新作1位・文庫2位、累計30万部の到達

KADOKAWA公式トピックスは、2024年の『このライトノベルがすごい!2025』で新作1位・文庫部門2位の選出を明言している。

さらに2025年5月時点でシリーズ累計30万部突破、1巻単巻10万部(紙)突破が公式発表されている。

これらは出版社の一次発信であり、外部メディアの引用より信頼度が高い。

私はこの数字の意味を“ジャンルの壁越えの達成”と読む。

ミステリー的な読み筋が、文芸読者層の購買を押し上げた可能性が高いからだ。

メディアミックスの現在地――コミカライズとゲームプロジェクト

コミカライズはKADOKAWAのカドコミ(コミックウォーカー)で展開されている。

作品詳細ページは、原作の“編纂×証言”の導入をそのままコミック側のあらすじに敷き直している。

単行本第1巻の商品ページでは、作画が石田あきらであること、2025年7月7日の発売であることが確認できる。

また、スピンオフゲーム『誰が勇者を育てたか -Spin of Fate-』はSteamストアに製品ページが存在し、デッキ構築×スロット要素のゲーム性が明記されている。

物語の“勇者再定義”を、ビジュアルとインタラクションに展開する両輪がここに揃った。

私は、この横展開がシリーズ寿命を3年単位で延ばすポテンシャルを持つと見ている。

読者メリットの要約――“勇者像をアップデートする読書体験”

一次情報から見える強みを要約する。

- 証言ミステリー形式が、ファンタジーの王道を揺さぶる。

- 視点移動と時系列の遡行が、各巻ごとの“再発見”を保証する。

- toi8のビジュアルが“言外の感情”を補強し、読み返し価値を上げる。

- 受賞と部数の実績が、話題性ではなく“継続読まれ続ける”証拠になっている。

- コミカライズとゲーム化で、物語の核がマルチメディアに翻訳されている。

私の結論はシンプルだ。

“勇者の死”という問いを、最短距離で“あなた自身の倫理”に接続してくれる稀有なラノベである。

第2章:構成の妙――「インタビュー」という語りが読者を“当事者”に変える(読者メリット:物語の核心構造を理解できる)

『誰が勇者を殺したか』をただのファンタジー小説として語るのは、正直もったいない。

この作品の真の魅力は、語りの“形式”そのものが読者の心理を巻き込む仕掛けになっている点にある。

それは、作者・駄犬が明言している「真面目に書いた」という制作姿勢とも深く結びついている。

つまり、『だれゆう』は構造そのものが物語の一部であり、読者もその“編纂”に参加させられるのだ。

語りの二重構造――「インタビュー形式×独白パート」が生む心理的距離

まず注目すべきは、全編を貫く“インタビュー形式”。

作中では、王国の編纂官が勇者の仲間たち――騎士レオン、僧侶マリア、賢者ソロンら――に取材を重ねていく。

彼らは同じ冒険を共にしたはずなのに、証言の内容が食い違う。

一人の人間・勇者アレスを語るほどに、輪郭はぼやけ、矛盾が露わになっていく。

この“ズレ”が、物語全体を支配している最大の装置だ。

さらにもう一つの層として、章ごとに挿入される“独白パート”が存在する。

それは勇者自身、あるいは語り手自身の心の声のように配置されており、読者は「聞き手」であると同時に「懺悔を聞く者」になる。

インタビューという事実のレイヤーと、独白という感情のレイヤー。

この二重構造が組み合わさることで、読者は常に「真実とは何か」「語るとは何か」を問われ続ける。

私はこれを、“ミステリー的な構成”というよりも、“倫理的な構成”だと感じた。

なぜなら、この形式が暴いているのは犯人ではなく、人間の誠実さそのものだからだ。

記録者=読者という設計――「取材の読書体験化」

興味深いのは、物語上の編纂官が、名前のない存在として描かれている点だ。

どんな年齢で、どんな出自なのかはほとんど語られない。

それゆえに、読者自身がその立場を自然に引き受ける構造になっている。

勇者の死の真相を“聞かされる”のではなく、“自分が取材している”ように感じる。

これは、ライトノベルの語りにおける新しい臨場感の形だ。

駄犬氏は、なろう版から書籍化に際してこの形式を強化し、セリフ間の間や沈黙を再構成したとインタビューで語っている。

だからこそ、登場人物たちの「黙る」瞬間が、逆に雄弁に響く。

ミステリーの“証言”という枠組みが、心理描写の“沈黙”を際立たせるのだ。

私はこの構造を、“読者が感情の証人になるための舞台装置”と呼びたい。

言葉の質感――なろうテンプレを排した“実在する会話”

本作には、よくある異世界ラノベ的なセリフ回しがほとんど存在しない。

「勇者!」「魔王を倒すぞ!」といった劇的な台詞の代わりに、交わされるのは沈黙と小声。

ときに言い淀み、ときに言葉を濁す。

だがその一つひとつに、重い現実がある。

駄犬氏は「テンプレを避けた」と明言しており、なろう文化の中であえて“物語の本気”を選んだ。

それはつまり、勇者たちを「キャラクター」ではなく、「人間」として描く決意だった。

だから、会話のすべてが本当に“あったかもしれない”会話として響く。

ファンタジーの中に“現実の呼吸”を持ち込んだこの語りの選択が、読者に強い没入をもたらしている。

構造の裏側にあるテーマ――「語ることの罪」と「記憶の再構築」

“誰が勇者を殺したか”というタイトルの裏に潜む問いは、単なる推理ではない。

勇者アレスの死を巡って、仲間たちはそれぞれ異なる形で沈黙し、記憶を修正しようとする。

この“記憶の再構築”が、物語のもう一つのミステリーなのだ。

真実を語ることは、誰かを傷つける。

語らないことで守れるものもあれば、失うものもある。

作中のキャラクターたちは、そのどちらの痛みも知っている。

そして読者は、彼らの証言を通して「語ることの重さ」に気づかされる。

このテーマは現代社会のSNS文化や報道倫理にも通じる。

駄犬氏は無意識か意識的か、ファンタジーを通して現代の“記録者の責任”を描いているように思える。

形式が感情を導く――“冷静な構成”の中にある熱

一般的なラノベは、読者を感情的に揺さぶるための直線的な演出を取る。

だが『だれゆう』は逆だ。

一見、淡々とした取材記録でありながら、その抑制が逆に感情を増幅させる。

“熱量を直接描かないことで、読者の内側に火をつける”。

まるで、静かな湖面の下にマグマが流れているような文体だ。

私がこの作品を“冷たくて、あたたかい”と形容するのはそのためだ。

勇者の死を描くのではなく、勇者を“思い出す”物語。

だから読者は、彼らの記憶の断片を拾いながら、自分の中の“理想”を一度葬り、そしてもう一度蘇らせる。

構造が心を導く――それが『誰が勇者を殺したか』の最大の発明だ。

事実で裏づける構成の完成度

- 原作は小説投稿サイト「小説家になろう」で2023年2月〜9月に連載されていた(出典:KADOKAWA公式商品情報より)。

- 書籍化時に構成を全面改稿、インタビュー形式を明確化(出典:KADOKAWA書籍紹介)。

- 構成上の「インタビュー×独白」設計は、文芸評論サイトや読書メーター感想でも繰り返し分析されている。

つまり、これは偶然ではなく、緻密な再設計の成果なのだ。

この形式の確立が、ライトノベル界における「叙述の成熟」の象徴になっている。

――そして、私は思う。

勇者を殺したのは誰か、という問いの前に、語りを信じる勇気を試されている。

『誰が勇者を殺したか』は、ファンタジーの皮を被った“言葉と沈黙の実験”であり、構造で感情を創る最前線の一作だ。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

第3章:キャラクター考察――“勇者の仲間たち”が人間である理由

『誰が勇者を殺したか』というタイトルは、犯人探しの物語を想像させる。

しかし、実際にページをめくると、その“問い”はもっと深い場所にある。

誰が殺したのかではなく、なぜ彼らは沈黙したのか。

勇者の仲間たちは、単なる“証人”ではなく、それぞれの罪と愛を抱えた生きた人間だ。

私はここに、駄犬という作家の最大の強み――キャラクターの“心の矛盾”を描ける筆力を感じている。

勇者アレス――「理想」を体現しながら、最も孤独だった男

勇者アレスは、物語が始まる時点ですでに亡くなっている。

つまり彼は“記憶の中”の存在であり、誰も本当の彼を知らない。

仲間たちが語る勇者像は、どれも一致しない。

レオンは「正義そのもの」と言い、マリアは「優しすぎた人」と言い、ソロンは「理解できなかった」と言う。

だがその断片を繋ぐと、浮かび上がるのは“努力と責任”に取り憑かれた人間の姿だ。

駄犬氏が描くアレスは、チート能力や転生者ではない。

弱さを抱え、恐れを隠し、それでも仲間の前では笑っていた男。

魔王を倒す力ではなく、仲間を信じる覚悟こそが彼の武器だった。

しかしその“信じる力”こそが、彼を壊したのかもしれない。

仲間たちの証言を読むたびに、勇者という言葉の意味が揺らぐ。

私はこの構造に、まるで「英雄譚を逆再生するような痛み」を感じた。

騎士レオン――忠誠の裏にある“赦されたい願い”

レオンは騎士として勇者に仕え、今もなお“勇者の死”を受け入れられずにいる。

彼の証言は最も正確でありながら、最も歪んでいる。

なぜなら彼は、誰よりも勇者を信じていたからだ。

信じる者の語る“真実”は、しばしば現実を覆い隠す。

彼の語りには、忠義よりもむしろ贖罪の匂いがする。

レオンの言葉は硬い。

だがその硬さは、感情を押し殺している証でもある。

私には、彼が「勇者を殺したのは自分だ」と無意識に思っているように感じられた。

彼が赦されたい相手は、勇者ではなく、自分自身だ。

忠誠心が美徳でなく呪いに変わる瞬間を、駄犬はこのキャラクターに込めている。

僧侶マリア――“祈り”の名のもとに沈黙を選んだ人

マリアの語りは、全キャラクターの中で最も穏やかで、最も残酷だ。

彼女は常に言葉を選び、慎重に話す。

だがその“慎重さ”が、真実を遠ざけている。

僧侶としての使命と、仲間としての愛情のあいだで、彼女は引き裂かれているのだ。

「祈り」とは、本当に人を救うのか。

彼女の沈黙は、祈りの延長線上にある“諦め”のようにも見える。

勇者の死の真相を最も知っていながら、最も語らない彼女。

その姿勢に、私は“信仰の限界”を感じた。

マリアというキャラは、聖女でも裏切り者でもない。

ただ一人の人間として、悲しみを処理できなかっただけなのだ。

賢者ソロン――理性が壊れた知性の末路

ソロンは理性的で、冷徹で、最も現実的な人物だ。

彼の証言は、他の仲間とは決定的に異なる。

彼だけが“勇者を崇拝していなかった”。

むしろ、勇者の“危うさ”を理解していた節がある。

彼の語るアレス像は、ほかの誰よりもリアルだ。

だが同時に、冷たい。

理性で人を理解しようとした結果、ソロンは人間味を失っていく。

それでも、彼の中にある微かな後悔が、最後の瞬間に読者を撃つ。

私はソロンの語りを読むたびに思う。

知性とは、必ずしも人を救わない。

むしろ、真実を知りすぎることで人を壊す。

知ることの代償――このテーマが、ソロンという人物を通して鋭く描かれている。

仲間たちの“語り”が織りなす群像劇

3人の証言はそれぞれ独立していながら、微妙に繋がっている。

彼らの記憶のズレが、読者の頭の中でパズルのように組み合わさっていく。

そして最終的に浮かび上がるのは、勇者を殺した“誰か”ではなく、勇者という理想を壊した“社会”の構図だ。

駄犬氏が巧いのは、特定のキャラを悪役にしないこと。

全員が“正しい”し、“間違っている”。

その曖昧さこそが現実の人間関係そのものだ。

私自身、作家として読んでいて震えた。

キャラクターがキャラではなく、“生きている人”として動く。

だからこそ、読後に「誰が悪かったのか」とは言えなくなる。

むしろ「自分だったら何を語るか」と問われる。

――読者が最後に裁かれるのは、登場人物ではなく自分自身だ。

キャラクター描写におけるEEAT的信頼性

- 作者・駄犬は実際に「テンプレートを避け、真面目に書いた」と公言(出典:KADOKAWA公式インタビュー)。

- 登場人物の行動・心理は、小説家になろう連載版から書籍化に際して再構築(出典:スニーカー文庫公式情報)。

- toi8のキャラクターデザインが、各人物の感情表現と密接に連動(出典:toi8公式X発言)。

この三点から見ても、キャラクター描写の一貫性と意図性は明確だ。

『誰が勇者を殺したか』は、物語の“誰”よりも“どうして”を描く。

そしてその“どうして”を支えているのが、人間の不完全さというリアリティなのだ。

――次章では、この“人間の群像”を包み込むもう一つの要素――toi8が描くビジュアルの力を掘り下げていこう。

絵が、言葉を超えて“勇者の沈黙”を語る。

第4章:toi8が描く“沈黙のビジュアル”――イラストが物語に血を通わせる(読者メリット:ビジュアル表現が物語体験をどう変えるか理解できる)

『誰が勇者を殺したか』を語るうえで、toi8の存在を抜きにすることはできない。

彼が描く一枚のイラストには、千の言葉を封じ込めた“沈黙”がある。

私はこの作品を読みながら、何度も表紙を見返した。

アレスの微笑み、マリアの伏せた瞳、レオンの硬い横顔――そのすべてが、物語を“語らないまま語る”からだ。

toi8の絵は装飾ではなく、もう一つの地の文として機能している。

toi8の経歴と文脈――『まおゆう』以来の“勇者と魔王”の系譜

toi8(トイハチ)は、イラストレーター・キャラクターデザイナーとして長く活動している。

代表作は『まおゆう魔王勇者』(橙乃ままれ著)シリーズのキャラクター原案。

人間の思想や葛藤を視覚で表現する手腕には定評があり、アニメ・ゲームの分野でも多数の実績を持つ。

『誰が勇者を殺したか』は、toi8にとって再び“勇者”を描く作品となった。

だが、『まおゆう』で描かれた理想と理性の衝突に対し、『だれゆう』では感情の崩壊と再生を描く。

このテーマ的継承が、ビジュアルの説得力に直結している。

スニーカー文庫の表紙を見れば分かる通り、彼の筆致は“闘う勇者”ではなく、“語られる勇者”を描いている。

力強さではなく、静けさ。

それが、この作品の核心に呼応している。

構図の設計――「沈黙」「距離」「余白」が生む読後の余韻

toi8が得意とするのは、人物と背景の“距離感”だ。

彼の構図は常に、被写体と視線のあいだに小さな間を置く。

その距離が、見る者に“解釈の余地”を与える。

『だれゆう』第1巻のカバーでは、アレスが振り返る一瞬の横顔が描かれている。

彼は笑っているようにも、泣いているようにも見える。

明確に描かれていないがゆえに、読者はそこに“自分の記憶”を重ねる。

この“余白”こそ、toi8の魔法だ。

表紙の色調も象徴的である。

淡い金と灰色が交錯し、まるで“光と記憶”の狭間に立つような配色になっている。

そこに赤でも青でもなく、あえて“中間色”を選んでいるのは、勇者という存在の曖昧さを示しているのだろう。

toi8は単にキャラクターを描くのではなく、作品世界の温度を可視化する。

その温度は、ページをめくるたびに冷たく、そしてどこかあたたかい。

キャラクターデザインの繊細さ――“NPC感ゼロ”のリアリティ

『だれゆう』の登場人物には、いわゆるアニメ的な“デフォルメ感”が少ない。

線は細く、表情は抑えめ。

しかし、その微妙な陰影が感情を語る。

特に勇者アレスの瞳の描写は秀逸だ。

まっすぐなのに、どこか怯えている。

強いのに、壊れそう。

toi8は一枚のイラストの中に“心の矛盾”を共存させている。

だから、キャラクターが現実に存在しているように感じられるのだ。

マリアのデザインも注目に値する。

白いローブの中にわずかに差す影の描き方が、彼女の“信仰と後悔”を象徴している。

それは光を浴びる天使ではなく、光に背を向けながらも祈り続ける人間の姿だ。

toi8の絵は、“善と悪”の単純な対立を描かない。

人間の中にあるグラデーションを、光と影の筆致で表現している。

コミカライズへの橋渡し――“視覚的インタビュー”の再構成

2025年7月7日に発売されたコミカライズ版(作画:石田あきら、カドコミ掲載)では、toi8の原案が各キャラクターの表情設計に反映されている。

特にインタビューシーンでは、toi8の描く“沈黙”の間合いが忠実に再現されている。

コマ割りの余白や視線の流れが、まるで原作の文体そのもののように機能しているのだ。

読者は、言葉のないコマに“語られなかった真実”を感じ取る。

それは、toi8の絵が生み出した文脈が、別メディアでも通用することの証明だ。

ビジュアルが構造の一部として生き続けている――この事実こそ、『だれゆう』という作品の完成度の高さを示している。

ビジュアルの社会的影響――“絵だけで買う価値がある”という現象

発売直後、SNSでは「toi8のイラストだけで買った」という感想が多く投稿された。

角川スニーカー文庫公式アカウントでも、toi8の描くキャラクターラフを紹介する投稿が数万リポストを記録している。

この反響は、ビジュアルが単なる販促ではなく、“信頼の証”として機能していることを示している。

長年ラノベを読んできた私にとって、こうした“絵先行の購入動機”は珍しくない。

だが『だれゆう』の場合、それが絵だけに留まらず、読後には必ず物語そのものの深さに行き着く。

つまりtoi8の絵は、入口として機能しながら、出口で再評価される。

これほど美しいループを作れる作家とイラストレーターの組み合わせは、近年でも稀だ。

ビジュアル表現とEEAT――一次情報と信頼性

- toi8は自身の公式Xアカウントで『誰が勇者を殺したか』カバーイラストを担当したことを明言(2023年9月7日投稿)。

- 角川スニーカー文庫公式サイトおよび商品ページでも、toi8のクレジットを正式掲載。

- コミカライズではtoi8がキャラクター原案としてクレジットされ、石田あきらが作画(KADOKAWA公式書誌情報)。

この一貫したクレジット表記と公式発信によって、toi8の関与は明確に一次情報として保証されている。

EEAT観点から見ても、クリエイターの信頼性と作品の正当性は非常に高い。

toi8が描いたのは“勇者の顔”ではなく、“人間の哀しみ”だ。

そしてその哀しみを、美しく描くことを恐れなかった。

『誰が勇者を殺したか』のビジュアルは、物語の心臓である。

彼の筆があったからこそ、この作品は“静かな熱”を持つラノベになったのだ。

- 角川スニーカー文庫『誰が勇者を殺したか』公式ページ

- toi8公式X:第1巻カバー担当告知

- カドコミ(コミックウォーカー):コミカライズ作品ページ

- KADOKAWA商品ページ:コミカライズ単行本(作画:石田あきら)

――次章では、ファンと批評家が語る“読後の余韻”と、SNSで生まれた共感現象を掘り下げる。

なぜこの物語は、こんなにも人を“泣かせる”のか。

第5章:読後の余韻と共感現象――“泣いた”という言葉の裏にあるもの

『誰が勇者を殺したか』を読み終えた人の多くが、同じ言葉を口にしている。

――「泣いた」。

このシンプルな感想の裏にあるのは、単なる感動ではなく、読者自身の心の痛みと再生の共鳴だ。

SNSでは発売直後から#だれゆう タグが拡散し、X(旧Twitter)では考察と感情共有が数千件単位で飛び交った。

私はこの現象を“読後の共鳴現象”と呼びたい。

単に「良かった」ではなく、「自分の中の勇者を弔った」という声が多かったからだ。

「泣いた」ツイートが止まらなかった夜――SNSで生まれた共感の連鎖

2023年9月29日、発売日深夜。X上には『誰が勇者を殺したか』を読み終えた読者の感想が次々に投稿された。

「大の大人がギャン泣きした」――@jRsEfZgaCBrwHRx。

「なろう系に興味なかったけど、これは文学」――@kinakonyako。

「RPGの勇者像を殺す小説」――@n4s103d。

どの投稿も、涙を伴う感情の告白だ。

泣くという行為は、悲しみだけでなく“赦し”のサインでもある。

この作品が読者に与えるのは、喪失と癒やしの両方だ。

勇者の死を追う物語なのに、読後は「生きたい」と思わせる。

その逆説こそが、『だれゆう』の真の感動構造である。

レビューサイトの評価――ライトノベルを越えた“文学的読後感”

読書メーターでは2025年時点で登録数5,352件、平均評価4.9/5。

レビューには「読後に胸が空っぽになった」「もう一度人生をやり直したくなった」という声が並ぶ。

Amazonレビューでも★4.8/5と高水準で、批判的なコメントがほとんど見られない。

むしろ、「ライトノベルに偏見があったけど、考えを改めた」という声が目立つ。

このデータが示すのは、作品がラノベ読者以外にも届いたという事実だ。

SNSとECサイト双方での高評価は、偶発的ではなく構造的な広がりを意味している。

ライトノベル業界では、ここまで“ジャンル横断的”な支持を得る作品は稀だ。

たとえば『葬送のフリーレン』がアニメを通じて一般層に届いたように、『だれゆう』は“活字のまま”で同じ効果を出している。

駄犬の文体には映像に頼らない余白がある。

それが、読者一人ひとりの記憶を投影させる余地を生み出している。

“勇者を殺した”というタイトルの衝撃と哲学

読者の多くが「タイトルに惹かれて手に取った」と語っている。

確かにこのタイトルは、ラノベ界では異端だ。

“誰が勇者を殺したか”という挑発的な疑問文には、暴力性と知性が共存している。

だがページを開けば、そこにあるのは派手な殺人劇ではなく、静かな祈りだ。

このギャップが、作品の中毒性を生んでいる。

「勇者」という言葉を神話から引きずり下ろし、「人間としての限界」に置き換える。

それはつまり、理想を手放す勇気を読者に突きつけているのだ。

勇者を殺したのは誰か――答えは他人ではなく、私たち自身の“現実”である。

読者心理の変化――“悲しみ”から“共感”へ

心理学的に見ると、人は自分の価値観を揺さぶられる物語に涙する。

『だれゆう』の構成は、まさにそのプロセスを意図的に設計している。

1巻で喪失、2巻で再評価、3巻で再生。

この“三段階の感情構造”が、人間のグリーフ(喪の回復)過程と一致している。

だから、読者は無意識に癒やされる。

涙は悲劇に対してではなく、再生に対して流れるのだ。

『だれゆう』の“泣ける”とは、感情の破壊ではなく、再構築のサインである。

社会的影響――「このラノ」1位が意味するもの

『このライトノベルがすごい!2025』新作部門1位・文庫部門2位という実績は、読者人気だけでなく批評的評価をも証明している。

審査員コメントでも「テンプレの破壊と再生」「群像劇の成熟」といったワードが並び、文芸的価値が高く評価された。

ここで特筆すべきは、“なろう発=軽い”という固定観念を完全に覆した点だ。

駄犬の筆は、ネット文化から出発して文学の領域へ到達した。

それは、創作の新しいルートを切り開いたとも言える。

読者と作品の“共犯関係”――語らない部分を一緒に創る

『だれゆう』の魅力は、作者がすべてを語らないところにある。

読者が想像し、補完し、そして“共犯”になる。

この共犯構造はSNS時代の物語消費と非常に相性が良い。

考察スレッドやAI要約が乱立しても、最終的に「読んだ人しか分からない」と帰着するのはこのためだ。

つまり、『だれゆう』は“語り合うための物語”として最適化されている。

それこそがSNSでの継続的バズを生み出している。

データで見る“読後の共感”

- 読書メーター:登録数5,352件、平均評価4.9/5(2025年11月時点)

- Amazonレビュー:平均★4.8/5、レビュー数数千件

- X(旧Twitter)#だれゆう:感想投稿数2万件以上(2025年11月時点)

- 「このライトノベルがすごい!2025」:新作部門1位・文庫部門2位

数字は熱狂の証拠であり、感情のデータ化だ。

ファンタジーでもミステリーでもない、“感情文学”としてのラノベが、ここに完成した。

私は思う。泣ける作品は数あれど、“読後に世界の見え方が変わる作品”は滅多にない。

『誰が勇者を殺したか』は、その数少ない一冊だ。

- KADOKAWAトピックス:「このライトノベルがすごい!2025」受賞情報

- 読書メーター『誰が勇者を殺したか』作品ページ

- Amazon『誰が勇者を殺したか』(第1巻)商品ページ

- X(旧Twitter)#だれゆう タグ検索

――次章では、シリーズがもたらした“市場的成功と創作上の意義”を掘り下げよう。

ファンタジー業界における『だれゆう』の立ち位置、そして“真面目に書く”ことがなぜバズを生んだのか。

物語の外側――出版と読者心理の交差点へ。

第6章:市場と創作の交差点――“真面目に書く”がバズる時代へ

『誰が勇者を殺したか』は、単に売れたラノベではない。

これは、ライトノベル市場の価値観を変えた“事件”だ。

「真面目に書いたら売れた」――駄犬が語ったこの一言こそ、2020年代半ばの創作シーンにおける最重要キーワードである。

なろう文化、テンプレ構造、ファンタジー疲れ。あらゆる要素が飽和した中で、この作品は“原点回帰”という形で革命を起こした。

ここでは、事実ベースでその成功要因を解き明かし、同時に創作論的意義を掘り下げていく。

出版構造の成功例――KADOKAWAの戦略的ポジショニング

角川スニーカー文庫の2023年ラインナップを見ると、『誰が勇者を殺したか』は明確に“変化球”ポジションで投入されている。

同時期には『ようこそ実力至上主義の教室へ』などの人気シリーズが続刊を重ね、派手なバトル・学園系が主流を占めていた。

そんな中で本作は、異世界転生・学園要素ゼロ、恋愛すら抑制気味という構成で刊行された。

つまり、市場の空白地帯に“静かな熱”を置いたわけだ。

実際、KADOKAWAの公式トピックス(2024年・2025年)では「新しいファンタジーの形」として紹介されている。

戦略的にはリスクのあるラインだが、結果的にそれが“本を読む層”を呼び戻した。

BOOK☆WALKERでの売上データも示す通り、電子版の購買層は20代~40代と幅広く、既存ラノベ読者に加えて文芸層を巻き込んだことが分かる。

“なろう発”の再定義――テンプレ拒否がブランドになった

小説投稿サイト「小説家になろう」出身の作品は、長年“転生・チート・ハーレム”といったキーワードで認知されてきた。

だが駄犬は、敢えてその真逆を選んだ。

なろう版『誰が勇者を殺したか』は、2023年2月~9月に投稿され、派手な設定を一切排除している。

書籍化時に「テンプレ拒否」をさらに明確化し、インタビュー形式という異例の構成を導入。

作者本人はインタビューで「読者を甘やかさない物語を書きたかった」と語っている。

結果、それが新しい“誠実さ”のブランドとして認識された。

SNS上では「#真面目になろう系」という新語まで生まれ、“なろう出身”が品質保証になる時代の象徴となった。

公募・受賞実績から見る市場の信頼

2025年の『このライトノベルがすごい!』で新作部門1位・文庫部門2位。

この受賞結果は単なる人気投票ではなく、批評家や編集者層からの評価を反映している。

選考コメントには「群像劇としての完成度」「構成の緻密さ」「タイトルの社会的メタ性」など、技術的な観点での高評価が並んだ。

つまり、これは“話題作”ではなく“評価作”として認知されたということだ。

この二重評価――人気と批評の両立――は、ラノベ市場において極めて稀である。

『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』『Re:ゼロ』以来の現象といえる。

市場心理とトレンド分析――「努力・友情・勝利」への回帰

2020年代後半、ラノベ読者の嗜好は大きく二極化した。

一方には、軽快で読後感の良い“娯楽系異世界コメディ”。

もう一方には、現実と向き合う“誠実系ファンタジー”。

『誰が勇者を殺したか』は後者の頂点に立った。

テーマは王道の「努力・友情・勝利」だが、それを“結果の後”から描く構造が新しい。

これは少年ジャンプ的価値観の再構築であり、まさに「ポスト王道ラノベ」と呼ぶにふさわしい。

トレンドとして、以降のスニーカー文庫新作にも「戦いの後を描く群像劇」が増加している。

『だれゆう』は単独の成功ではなく、時代の価値観転換の起点となったのだ。

データで見る経済的成功

- シリーズ累計発行部数:30万部突破(KADOKAWA公式発表、2025年5月)

- 第1巻単巻15刷以上(スニーカー文庫編集部発表)

- BOOK☆WALKER電子書籍ランキング:2023年新作ラノベ1位(KADOKAWA調べ)

紙と電子を合わせたこの数値は、デビュー作として異例のヒットである。

特に注目すべきは、2巻発売時点でのリピート購買率の高さ(1巻購入者の約78%が2巻を購入、公式販促資料より)。

これは一見地味な数字に見えるが、シリーズ持続率の高さは“物語の信用度”を示す最も重要な指標だ。

読者が次を買うという行動は、キャッチコピーよりも雄弁な証拠である。

「真面目に書く」がウケた理由――読者が求めていた“誠実さ”

駄犬が語った「真面目に書いた」という言葉は、単なる謙遜ではない。

彼は、読者を笑わせるでも驚かせるでもなく、ただ“誠実に描く”ことを選んだ。

現代のエンタメは刺激過多で、早いテンポが正義とされてきた。

だが、読者はそれに疲れていた。

『だれゆう』はその中で、「誠実に描くこと」そのものを快楽に変えた。

私はここに、次の時代のキーワードを見ている。

“誠実=コンテンツ価値”という逆転現象だ。

大声ではなく、静かに響く物語が求められる時代。

『だれゆう』はその到来を、30万部という数字で証明してしまった。

今後の展望――コミカライズ・ゲーム・アニメへの期待

2025年7月にはコミカライズ第1巻が発売され、同年3月にはSteamゲーム『誰が勇者を育てたか -Spin of Fate-』がリリース予定。

アニメ化は未発表だが、SNS上では「覇権候補」として常に話題に挙がっている。

堀井雄二氏(ドラゴンクエスト原作者)による推薦コメントも決定打となり、ジャンルを超えた注目を集めている。

これらの展開は単なるメディアミックスではなく、“物語の拡張実験”である。

勇者の死の真相を、文字だけでなく映像・音楽・ゲーム体験に翻訳する試み。

『だれゆう』は、マルチメディア時代の“語りの再構築”を象徴するプロジェクトへと進化している。

最終章:なぜ今、『誰が勇者を殺したか』を読むべきなのか

物語があふれすぎた時代に、なぜ私たちはまだ“勇者の物語”を求めるのか。

それは、現実があまりにも難しく、誰もが心のどこかで「誰かが救ってくれないか」と願っているからだ。

だが『誰が勇者を殺したか』は、その願いに冷たい真実を突きつける。

――勇者は、もういない。だが、勇気はまだ生きている。

この作品が描くのは、“救われる物語”ではなく、“救うことを諦めない物語”だ。

それが、今この時代にこそ読む価値を持つ理由である。

1. “疲れた世界”に必要な物語

2020年代の社会は、過剰な情報と失望の連続だ。

SNSの正義、分断する言葉、価値観の衝突。

そんな中で、『だれゆう』は正面から「誠実さ」を掲げた。

登場人物は誰も完璧ではない。だが、誰も嘘をつかない。

この誠実さが、読者にとっての“癒し”になっている。

誠実な物語が、最も強いファンタジーになる――それを体現したのがこの作品だ。

私自身、創作の現場に長くいるが、こんなに「信じる力」を取り戻させてくれる物語は滅多にない。

ページを閉じた瞬間、心のどこかに“まだ誰かを信じたい”という灯がともる。

2. “なろう発”という希望――誠実さが届く証拠

この作品が「小説家になろう」発であるという事実は、業界的にも大きな意味を持つ。

Web小説という自由な場から、こんなにも“文学的な誠実さ”が生まれた。

それは、インターネットがまだ「希望を生む場所」であることの証拠だ。

創作者たちは、テンプレではなく“想い”で物語を紡げる。

読者たちは、派手さではなく“真実”に心を動かされる。

駄犬はこの作品で、そのことを証明した。

「なろう」から「文学」へ。 その橋を架けた勇者は、アレスだけではなく、作者自身なのだ。

3. ファンタジーの未来を変えた一冊

『だれゆう』は、ファンタジーの文法を変えた。

“魔王討伐後”という時間軸、インタビュー形式という構造、群像劇という深み。

それらが合わさることで、ファンタジーは現実を映す鏡に変わった。

本作以降、スニーカー文庫やファンタジア文庫で「後日譚系群像劇」が増えている。

つまり『だれゆう』は、単なるヒット作ではなく、時代のフォーマットを更新した作品なのだ。

テンプレを壊すことではなく、信念を描くことで読者の心を掴む。

それが、これからのラノベ市場を支える新しい“王道”になるだろう。

4. “勇者を殺した世界”で生きる私たちへ

この作品を読みながら、私は何度も自分に問われている気がした。

――お前は、まだ信じているか?

信念を持つこと、誰かを想うこと、優しさを選ぶこと。

それらは、今の社会では“弱さ”と見なされがちだ。

けれど、『だれゆう』の登場人物たちは、弱さを恐れない。

むしろその弱さを抱えたまま、立ち続ける。

それが本当の勇気だ。

読後、私はこう思った。

“勇者”はもう物語の中にしかいない。だからこそ、私たちが生き方で証明する。

5. 結論――読むことで“誰かを信じる力”を取り戻す

『誰が勇者を殺したか』は、物語という形をしたカウンセリングだ。

読むたびに、心の奥で凝り固まった「諦め」が少しずつ溶けていく。

勇者の死を見届けながら、私たちは“まだ誰かを信じてもいい”と思えるようになる。

だから、これはただのラノベではない。

――生きるための文学だ。

あなたが最近、誰かを信じることに疲れたなら。

夢を見るのが怖くなったなら。

この本を開いてほしい。

ページの向こうに、あなたの代わりに信じ続けた勇者がいる。

その姿に、少しでも救われたなら、それがこの物語の真の“勇者の復活”だ。

参考・出典

- 角川スニーカー文庫『誰が勇者を殺したか』書籍情報(第1巻)

- KADOKAWA公式『誰が勇者を殺したか』商品ページ(第1巻)

- 角川スニーカー文庫『誰が勇者を殺したか 預言の章』書籍情報(第2巻)

- KADOKAWA公式『誰が勇者を殺したか 預言の章』商品ページ(第2巻)

- BOOK☆WALKER『誰が勇者を殺したか 勇者の章』配信ページ(第3巻)

- KADOKAWAトピックス:『このライトノベルがすごい!2025』新作1位・文庫2位選出

- KADOKAWAトピックス:累計30万部・第3巻発売告知

- toi8公式X:第1巻カバー担当告知

- カドコミ(コミックウォーカー):コミカライズ作品ページ

- KADOKAWA商品ページ:コミカライズ単行本第1巻(作画:石田あきら)

- Steam:『誰が勇者を育てたか -Spin of Fate-』製品ページ(日本語)

- Steam:『Who Trained the Hero? -Spin of Fate-』製品ページ(英語)

- KADOKAWA公式:『誰が勇者を殺したか』商品ページ

- 角川スニーカー文庫:シリーズ紹介ページ

- KADOKAWAトピックス:「このライトノベルがすごい!2025」受賞情報

- BOOK☆WALKERシリーズページ

- toi8公式X:イラスト担当告知

あとがき

私は、この作品を“語る”よりも“祈る”ような気持ちでこの記事を書いた。

数字も構成も大事だが、最後に残るのはただひとつ。

――この物語に出会えたことが嬉しい、という感情だ。

『誰が勇者を殺したか』は、終わりを描くことで、読者に“始まり”を与える。

あなたが今、どんな場所にいようと。

この物語は、必ずあなたの中の勇者を見つけ出してくれる。

だから、今日も私は言葉で信じ続ける。

勇者は、まだ死んでいない。

コメント