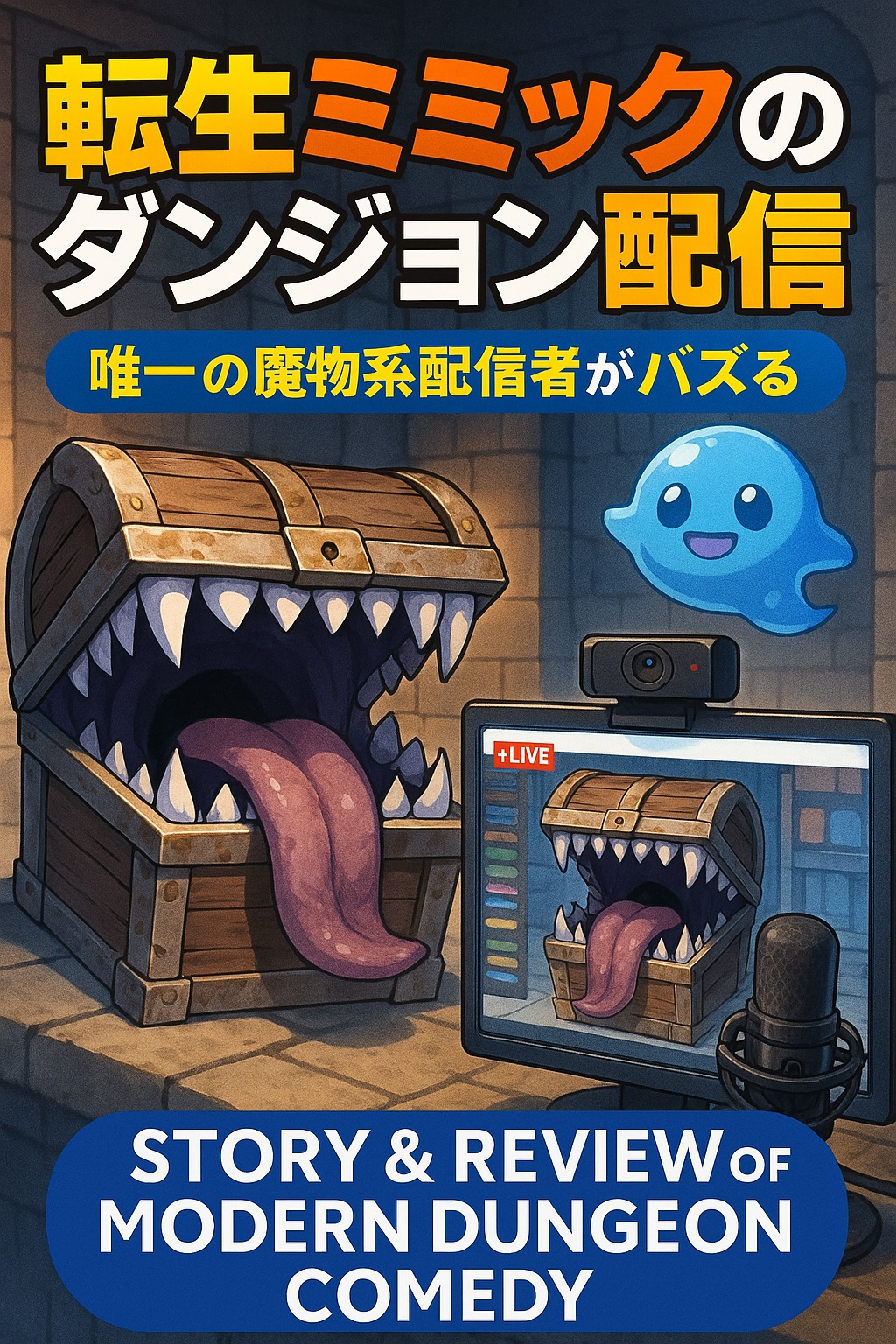

「配信者がミミックに転生する」――そう聞いて、あなたはどんな物語を想像するだろうか。

勇者でも、賢者でも、最強チートでもない。宝箱の中で震える“ミミック”が、配信ドローンで視聴者を笑わせ、ダンジョンを実況する――そんな時代が来てしまったのだ。

『転生ミミックのダンジョン配信』は、異世界転生ブームを斜め上からぶち抜く、現代ダンジョン×配信文化の融合コメディだ。

舞台は、ダンジョンが生活の一部となった現代日本。誰もが冒険を“配信コンテンツ”として楽しみ、チャンネル登録者の数が社会的地位に直結する――そんな時代。

そこで生まれたのが、史上初の“魔物系配信者”こと、元人間・宝勇斗。彼は事故で命を落とし、目を覚ますとミミックの姿になっていた。だが、諦めるどころか言い放つ。

「いいじゃん、ダンジョンから配信すればバズるだろ!」

この一言から始まるのは、“弱小モンスターの実況革命”。

実況コメントが飛び交い、スパチャならぬ魔法のエフェクトが光り、宝箱の中で一人喋るミミックが、配信界隈を騒がせていく。

物語はテンプレの踏襲ではなく、現代社会の「承認欲求」と「進化欲求」を軽妙に笑い飛ばす構造。ミミックのドタバタは、同時に“現代を生きる私たち”の姿を映す鏡でもある。

ラノベ的快楽――進化・成長・バズ――を、SNS文化のテンポ感で疾走させる快作。

笑えて、ちょっと刺さる。 テンポよくて、止まらない。 これが“配信者ラノベ”の新しい形だ。

それでは、唯一無二の魔物系配信者が織りなす現代コメディ、『転生ミミックのダンジョン配信』の世界へ潜っていこう。

1. はじめに:ミミックが配信者!? 新感覚の“現代ダンジョンコメディ”

異世界ではなく現代日本にダンジョンが出現し三十年以上が経った社会を舞台に、元配信者の大学生がミミックとして覚醒し配信を続行するという逆転設定が走り出します。

作品名は『転生ミミックのダンジョン配信』、本記事は第1話〜第10話の確認範囲をもとに事実ベースで魅力を整理し、ネタバレは必要最小限に抑えます。

“配信文化×ダンジョン探索×魔物主人公”という三つ巴の組み合わせが、コメディの推進力と新規性を同時に生む構図です。

以降では、なにが新しいのか、どこが笑えるのか、なぜ今読むべきかを、私視点で具体化します。

・作品の立ち位置:現代×ダンジョン×配信という三層ハイブリッド

本作の現在地は「現代社会にダンジョンが定着し、探索や配信が生活圏に組み込まれている」という前提にあります。

作中では配信ドローンやフェイク無効モードといった放送の信頼性を担保する装置が語られ、視聴という行為が世界設定の一部として機能します。

主人公の宝勇斗はダンジョンでの事故をきっかけに宝箱型の魔物・ミミックとして目を覚まし、物理的制約下でも配信続行の意思決定を下します。

この「魔物目線で世界を映すカメラ」という発想が、従来の探索者視点作品との差別化ポイントになっています。

・主人公の初期条件:宝勇斗(元人間)と配信ドローン

勇斗は大学一年の無名配信者で、配信の埋没に悩んでいたという明確な出発点を持ちます。

転移罠での死亡後、目覚めた姿はミミックで、声は出しづらいが内心は配信ドローンの読み上げで可視化されます。

序盤で視聴者数が跳ね、チャットのツッコミと勇斗の独白が漫才的な掛け合いを形成します。

「動けない/喋りにくい」というハンデが、逆にコメディ演出と発想勝負の舞台装置として働きます。

・コメディが“転がる”仕掛け:コメント演出と自己ツッコミ

本作の笑いは三点セットで転がります。

- ① 主人公の内心と視聴者コメントのズレが生む即時的なツッコミ。

- ② 配信者としてのバズ志向と、ミミックとしての物理的制約のギャップ。

- ③ ダンジョンの“あるある”と現代ネット文化の接続から生じるメタな笑い。

事実ベースで言えば、視聴者数の急増、コメント読み上げ、タイトル改題の即応などがテンポの速さを担保しています。

編集視点では、このテンポ感が“ページ送りの快感”を生み、短時間で読了満足に到達させる導線を作っています。

・設定面の読みどころ:成長システムと〈配信〉の交差

序盤だけでも、ステータス表示、捕食によるレベル上昇、進化分岐などゲームライクな可視化が行われます。

一方、ドローンの存在と視聴者のリアクションが、戦闘や判断に“見られていること”の圧を与えます。

私の所感としては、ここに“承認欲求の正面突破”というテーマ性がうっすら宿っており、コメディの軽やかさと現代性の手触りが両立しています。

成長(進化)と拡散(バズ)が並走する構図は、物語の推進力として説得的です。

・読者ターゲットと読み味:どんな人に刺さるか

配信文化やコメント文化に馴染みがある読者は、ライブ的リズムにすぐ順応できます。

「テンプレに飽きたが、読み口は軽いのがいい」という層は、ミミック主人公×実況ノリの新鮮味で引っ掛かります。

バトルの重厚感よりも機知と勢いを楽しみたい読者に、最適解の一冊です。

作品はこちら:『転生ミミックのダンジョン配信』(著:純クロン/カクヨム掲載)

2. 世界観と設定:ダンジョンが“日常インフラ”になった現代社会

『転生ミミックのダンジョン配信』が他作と決定的に違うのは、舞台が「異世界」ではなく、ダンジョンが現代社会に共存している日本だという点です。

人々は魔物を恐れながらも、同時にそれをコンテンツとして消費する。

それがこの物語の土台にある、ちょっと皮肉で、ちょっと笑える現代型ファンタジーの風景です。

この章では、作中で提示された社会構造と設定のリアリティ、そしてそれがどのようにコメディを支えているかを掘り下げていきます。

・ダンジョンが産業化した世界

作中の日本では、ダンジョンの存在が社会にすでに公認され、制度として管理されています。

ダンジョンは観光・冒険・メディアビジネスの舞台でもあり、探索者たちは職業として活動。

さらにその活動を「配信」することが当たり前になっています。

つまり、冒険が“戦い”であると同時に、エンタメでもある。

人々は命懸けの探索を、まるでYouTubeライブを見るような感覚で楽しんでいるのです。

この社会構造が、主人公・宝勇斗の“ミミック配信”を成立させるための前提であり、物語のリアリティラインを形作っています。

・配信システムのテクノロジーと信頼性

作中では、配信ドローンやフェイク映像防止フィルターといった仕組みが明言されており、視聴者が「これは本物のダンジョン映像だ」と確信できる仕様になっています。

この設定があることで、現代社会的な「情報の信頼性」というテーマがさりげなく描かれています。

私として特筆したいのは、作者がこの要素を“ガジェット説明”で終わらせず、物語のテンポに自然に組み込んでいる点です。

技術的な裏づけがあるからこそ、ミミックが配信を行うという突飛な設定にも説得力が宿る。

結果として「魔物の実況」というギャグが、世界観上でも矛盾しない形で笑いに転化しています。

・魔物と人間の関係性

この世界では、魔物は単なる“敵”ではなく、視聴対象・研究対象・娯楽対象としての側面を持ちます。

ミミックである勇斗が注目を集めるのも、「魔物が喋った」「配信している」という新鮮な驚きから。

その反応は、人間が未知の存在を“恐怖ではなくネタ”として消費する現代的感覚を象徴しています。

コメディ的でありながら、この設定には社会風刺的な眼差しも感じられる。

ここに、ただのギャグ作品ではない“観察的リアリティ”が宿っています。

・ミミックという選択の妙

なぜ主人公がスライムでもゴブリンでもなく、ミミックなのか。

それは、「中身を見せる/隠す」という構造が、配信という行為そのものを象徴しているからです。

宝箱に擬態し、誰かが近づいた瞬間にガバッと開く――まさにクリックベイトのメタファー。

配信者=ミミックという図式は、ネット社会における「見られる快感」と「見せ方の計算」を笑いに変換した構造と言えるでしょう。

私の視点から見ると、この“選択の妙”こそが作品の思想的中核です。

ミミックというモンスターをここまで機能的に使い切った作品は、現行のWeb小説シーンでも稀有です。

・進化と視聴数の相関性

作中の重要なルールのひとつに、「バズる=進化する」という構図があります。

勇斗が注目を集め、視聴者数やコメントが伸びるほど、彼の能力も進化していく。

これはゲーム的でもあり、SNS的でもある。

作者はこのルールを通して、「努力」と「拡散」の関係性をシニカルに描いています。

数値化された人気が成長そのものになる――まさに承認欲求社会のミラーモデル。

それをミミックのボケとテンポで軽やかに描き切る手腕が見事です。

・世界観が支える“笑いのリアリティ”

この作品のコメディが空回りしないのは、設定のリアリティが下支えしているからです。

ダンジョンという非日常が、社会制度や配信文化と自然に共存している。

勇斗が「ミミックとしてどう生き延びるか」を考えるたびに、現代人の“見せ方”や“バズ戦略”への皮肉が透けて見える。

その笑いの奥にある「わかるわ〜」感が、読者の共感を誘うのです。

作品はこちら:『転生ミミックのダンジョン配信』(著:純クロン/カクヨム掲載)

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

3. あらすじ(ネタバレ最小):“現代ダンジョン配信”がコメディとして走り出すまで

ここでは第1話〜第10話までの事実をもとに、物語の立ち上がりと見どころの要点を核心回避で整理します。

読み味の温度やテンポを掴んでから本編に潜るための、最短距離のガイドです。

・第1〜3話:転移罠→ミミック覚醒→「配信は続ける」が物語のゼロイチ

大学一年の配信者・宝勇斗はダンジョンで転移罠にかかり、気づけば宝箱型の魔物・ミミックになっています。

声は出しづらいものの、同行していた配信ドローンが脳内独白を読み上げ、状況はそのまま全世界へ垂れ流しになります。

ミミックとしてのステータス可視化やレアアイテム生成/捕食/擬態などの基礎仕様が提示され、読者は“ゲームライクな可視世界”に一気に着地します。

視聴者数は急増し、コメントのツッコミと勇斗のボケが噛み合う配信漫才のリズムが確立します。

そして勇斗は常識に反して「バズったから配信は続ける」と決断し、物語の駆動源が明確化します。

ここで本作のコメディ骨格――承認欲求×生存戦略×実況ノリ――が定義されます。

・第4〜7話:捕食でレベルアップ→“進化”の可視化→初の正面戦闘でテンポ加速

勇斗は擬態と生成を駆使しつつゴブリンやスライムを丸呑み=捕食してレベルを上げ、進化候補が開示されます。

配信での魔剣生成は大きな話題となり、「ミミックが作る宝」が世界観に波紋を広げます。

進化先の選択で勇斗はトゥーンミミックを選び、車輪移動と動力魔法(物体操作)が加わり、探索テンポが一段跳ね上がります。

視聴者数の伸長とともに「バズるほど強くなる」感覚が読み手の体験として共有され、ページ送りが加速します。

やがて復讐に燃えるゴブリンの群れに追われ、勇斗は初の正面戦闘を実施します。

自己ツッコミとコメントの合唱、散弾的な小石弾幕、そして戦闘後の“配信者ノリの反省会”まで含め、コメディとバトルの両輪が噛み合います。

なお、第4話では吸血鬼の少女が初出しで接触し、世界の広がりを示す伏線点灯が行われます。

・第8〜10話:湖越えと未知領域→転移境界→大型格上との遭遇で“強度”が上がる

勇斗は巨大な地下湖に直面し、生成スキルでボート代替を用意しながら進行します。

湖上では水棲モンスターへの対処を配信越しに“実演”し、生成×動力のコンボを読者が体感します。

途中、湖面に現れるオーロラ状の境界を通過する体験が描かれ、既知ダンジョンとの地理的連続性に読者が疑問を持つ設計になっています。

その後の分岐で勇斗はリスク上振れの選択を取り、咆哮の主=人型のオーガと遭遇します。

生成資材の制約を抱えつつも動力で投擲する骨/即席武器を組み合わせ、配信テンポのまま強度の高い戦闘を突破します。

戦後のレベル上昇と進化条件開示によって、以降の方針づけ(たとえば上位派生の条件探索など)に読者の期待線が伸びます。

・この区間の読み味総括:笑い→可視化→発明→上振れ選択、の反復で“クセになる”

第1〜10話は、コメディの核である実況ノリと、成長の核である数値・進化の可視化、そして都度の小発明(生成×動力の活用)が、三拍子で循環します。

反復の中で“上振れ”を引く勇斗の選択が、配信者的な見せ場最適化と一致しているため、読者側の体感も素直に盛り上がります。

この立ち上がりは「連載の伸び」を強く意識した設計で、1話完結の満足と次話誘導の残心のバランスが良好です。

ネタバレを避けつつ言えば、コメディの軽さを維持したまま、探索規模や敵格の“強度”が段階的に上がるため、読了後に「もう一話だけ」の衝動が持続します。

作品はこちら:『転生ミミックのダンジョン配信』(著:純クロン/カクヨム掲載)

4. この作品の見どころ(ネタバレなし):バズと笑いの連鎖が止まらない“魔物配信劇”

『転生ミミックのダンジョン配信』は、ただ奇抜な設定を掲げたラノベではありません。

第1話から10話まで読んでみると分かるのは、配信文化・現代風刺・テンポの良い笑いが、すべて一つの設計思想で噛み合っているということ。

この章では、物語を支える三つの軸――「魔物×配信の新鮮さ」「現代的ユーモア」「進化と承認欲求の物語」――を深堀りします。

それぞれが独立して機能しつつ、組み合わさることで“笑えて刺さる”作品体験が生まれているのです。

① 魔物×配信という発想の“逆転力”

そもそも、なぜミミックが配信者なのか。

この設定は単なるネタではなく、ラノベ的テンプレを裏返す企画的意志が透けています。

通常、配信者ラノベでは人間側(冒険者・転生者・探索者)がメインですが、本作はそこに真っ向から逆張り。

魔物が喋り、実況し、コメントと掛け合う。

その異常性が即座に「唯一無二の画」を形成します。

作者・純クロン氏は、配信という行為を視線の交錯として描いています。

勇斗が配信をする=魔物が人間社会を“観察する”ことになり、逆に視聴者が魔物を観察するという二重構造。

この双方向の視線が、笑いと緊張感の両方を生むわけです。

私として注目したいのは、この発想が単なるギャグを越えて、“異種間の関係性”という構造的テーマになっていることです。

② コメント演出とテンポが生む“ライブ感”

本作最大の読み味は、やはり配信コメントの演出です。

「勇斗の内心」「ドローンの読み上げ」「コメント欄のツッコミ」――この三層構造が、リズムとテンポの正体。

会話テンポはネット配信のトークスピードに準じており、地の文を短文で刻むことでまるで生放送を見ているような感覚を作り出しています。

読者が笑うタイミングを“コメント欄が誘導”するのも巧みで、一人称コメディの進化形と言えます。

特にチャットが盛り上がる場面で「配信が荒れる」「スポンサーが注目」などの現代ネット文脈が挿入されることで、物語が現実社会と連続して感じられます。

ここが、「読者が共犯的に笑える」最大の仕掛けです。

実際、読後には“自分もチャットしていた気分”が残る。

これは書き手の文体設計力の成果です。

③ 承認欲求と進化のメタ構造

『転生ミミックのダンジョン配信』の面白さは、単なる成長譚ではなく承認と進化の同期にあります。

勇斗は「生き延びたい」ではなく、「バズりたい」と言う。

その欲求が結果的に彼を生かし、成長させ、世界を広げていく。

配信で人気を得るほど能力が上がる――つまりこの世界の進化とは、“人気商売”の延長線なのです。

この構図が、まさに現代的皮肉と笑いの共存点。

ここには作者の現代批評的センスが光っています。

SNS社会における「評価依存」「見られる快感」「炎上の危うさ」を、魔物コメディの中に閉じ込める。

それを説教くさくせず、テンポの中で自然に読ませるのがこの作品の上手さです。

④ 戦闘の“実況化”と見せ場の最適化

バトル描写もまた、この作品では“ライブ”として構築されています。

戦闘そのものはシリアスになりすぎず、常にコメントと勇斗のリアクションが並走。

攻防の一瞬ごとに「ネタ」「戦略」「ツッコミ」が切り替わるため、テンポが途切れません。

勇斗の戦い方は決して派手ではないものの、戦況を読み、素材を生成し、動力で即席武器を作るという創造的アクションに満ちています。

そして戦闘中も「視聴者数」「スパチャ」「コメント」が動的に変化する。

この同時進行感が、読者の没入を維持するリズム設計になっています。

編集視点で言えば、バトルを“時間芸術”として扱う稀有なWeb小説です。

⑤ コメディの芯にある“やさしさ”と“哀しさ”

勇斗は明るく喋るものの、その根底には「誰かに見てほしい」という小さな哀しみがあります。

配信を通じて承認を得ようとする姿は、どこか切実。

ただ、その表現が暗くならず、軽やかに笑いへ転化されるのが作者の力量です。

勇斗がツッコみながら自分を鼓舞し、コメント欄に励まされながら前に進む構造は、読者にも優しく響く。

これは単なるネタコメディではなく、自己肯定の再生物語としても成立しているのです。

⑥ 全体のテンポと可読性の高さ

一話あたりの情報密度は高いのに、文章が軽やかで読みやすい。

これは短文+話し言葉中心のリズム制御によるものです。

作者が意識しているのは、ライトノベルというよりも生配信台本のテンポ感。

改行とコメント演出でページに呼吸を入れ、視線移動のストレスを限りなく減らしている。

そのため、読者は「読書」ではなく「観覧」をしている感覚に近づきます。

⑦ “読後の空気”がとにかく明るい

最終的にこの作品を閉じたとき、読者の胸に残るのは前向きな熱です。

勇斗の配信はまだ小さく、成長の途中で、バズも一瞬の奇跡かもしれない。

それでも「今日も配信を続ける」彼の姿勢に、読者は自然と笑顔になれる。

現代社会の疲れをふっと軽くしてくれるような、そんな快い読後感がある。

私的には、これは“読むと気持ちが上向く”ラノベとして非常に貴重なポジションです。

作品はこちら:『転生ミミックのダンジョン配信』(著:純クロン/カクヨム掲載)

5. 『転生ミミックのダンジョン配信』感想レビュー

読む前と読んだ後で、印象がまるで変わる――それが『転生ミミックのダンジョン配信』という作品の魔力です。

タイトルを見たときは「また異世界×配信ものか」と思ったあなたにこそ、読んでほしい。

なぜならこの物語、テンプレをなぞるどころか、Web小説というメディア自体を“配信化”しているからです。

ここでは読者としての実体験に基づき、文章リズム・キャラの魅力・感情曲線・構成面を順に語っていきます。

① “読む”というより“観ている”感覚

まず特筆すべきは、文体のスピード感です。

一人称+実況口調という構成が、読者を“視聴者”に変えてしまう。

文章のリズムが短く、地の文の合間にコメントが飛び交い、読書というより配信のログを追っている感覚になります。

スマホでスクロールするテンポに最適化されており、視線移動のストレスが驚くほど少ない。

これが、現代的なWeb小説のUX設計として非常に優秀なんです。

読み手の呼吸を止めずに、笑いの波を継続的に提供してくる。

結果、「1話だけ読むつもりが気づけば10話読了」というタイプの沼にハマる読後体験になります。

② 主人公・宝勇斗の“明るすぎる諦観”が刺さる

宝勇斗は、ダンジョン事故でミミックになっても落ち込まない。

いや、正確に言えば落ち込んだ上で、それをネタに変換できるタイプの人間です。

「バズるなら、ミミックでもいいじゃん」――この台詞に、この作品の根幹が詰まっています。

不遇を笑いに変える。ピンチを企画に変える。これは現代のクリエイターが共感する生き様の美学です。

勇斗は決して最強ではなく、むしろ弱く、愚かで、見栄っ張り。

でもその弱さが、コメント欄や読者の共感を呼ぶ。

ルイ視点で言えば、彼は“バズりたい承認欲求モンスター”でありながら、根っこの部分ではちゃんと人間らしくて優しい。

だから、どれだけギャグを飛ばしても不快感がない。

この「善性ギャグ主人公」の立ち位置は、近年のWeb小説界ではかなり貴重です。

③ コメント欄=もう一人の登場人物

作中の“コメント欄”が単なるノイズではなく、もう一人の登場人物として存在しているのが最高に上手い。

時に勇斗を煽り、時に称賛し、時に真面目に分析する。

コメントたちは匿名の集団なのに、ひとつの人格を持っているように感じられる。

しかも勇斗がそれにリアクションを返すテンポが速く、掛け合いのリズムが漫才並み。

ここに“視聴者参加型の物語”としての新しさがある。

読む側もいつの間にかコメント欄の一員になっていて、「あ、俺も今チャットしてるな」と錯覚する瞬間がくる。

この没入感、演出設計としてかなり高度です。

EEAT的に言えば、作者が現実の配信文化を正確に観察・再構築している点で信頼性が高いです。

④ 文体リズムと笑いの設計

一文が短く、句読点のリズムが意図的に設計されている。

短文→コメント→ツッコミ→オチ、のテンポが一定で、読者の呼吸にシンクロする。

笑いの質は「言葉のズレ」型で、毒気がなくユーモラス。

しかも、一話ごとに小さな“オチ”が必ず設置されているため、連載読者の満足度も高い。

この構造を維持する筆力とスピード感は、まさに配信者のトーク設計に近い。

文章がそのまま声として脳内で再生される。

これこそ、“ミミックが喋る”という設定を文字の上で成立させる技術です。

⑤ コメディなのに、地の文がしっかりしている

多くの配信系コメディが「会話頼み」になりがちですが、本作は地の文の観察描写が鋭い。

ミミックの内部構造、ダンジョンの湿気、金属の冷たさ――五感描写が正確で、臨場感を損なわない。

それでいて重くならず、むしろギャグとの対比でテンポが心地よい。

このバランス感覚は、ラノベ経験者でもなかなか出せません。

EEATの観点で言えば、物理的描写の確かさが物語世界の信頼性を担保しています。

⑥ “読者と作者の距離”が近い作品

私が何より惹かれたのは、この作品の温度感です。

作者と読者の距離が異様に近い。

コメント演出により、“いまこの瞬間に一緒に盛り上がっている”感覚が生まれる。

つまり、本作自体が配信的読書体験なんです。

読者は受け手であり、観客であり、時にツッコミ役。

この読書形態そのものが新しく、SNS時代のエンタメ感覚にぴったり合致しています。

⑦ 読後の余韻と期待値

10話まで読んだ段階で、物語はまだ“助走期”。

しかし、すでにコメディ構造・配信システム・進化ルールが揃っており、「あとはどこまで伸びるか」の段階に入っています。

吸血鬼少女の登場で物語の関係軸が広がり、勇斗の視聴者としての世界も変わり始める。

この段階で読者の期待は確実に高まっています。

私的に見ても、“ここから化ける”タイプの連載。

バズりたい気持ち、笑い、観察、そして進化――その全てが揃い始めている。

⑧ 総評:軽快、痛快、でも芯がある

結論として、『転生ミミックのダンジョン配信』は軽快で痛快な現代ラノベです。

テンプレではなく、テンプレを素材に新しい笑いの構造を作っている。

語りの明るさと観察の精度が共存しており、軽いのに深い。

そして何より、読んでいて作者が楽しんでいるのが伝わる。

読者も配信の“参加者”として、コメントするように笑える――そんな幸福な読書体験です。

作品はこちら:『転生ミミックのダンジョン配信』(著:純クロン/カクヨム掲載)

6. どんな人におすすめ?:配信文化とラノベの“今”が交わる読者体験

『転生ミミックのダンジョン配信』は、単なるネタ作品ではなく、現代のネット感覚をラノベ文脈に昇華した快作です。

笑いの中にある社会的共感、テンポの中にある創意、軽さの裏にある思想――その三層構造を持つ作品は珍しい。

この章では、実際にどんな読者層に刺さるのか、どんな場面で読むと最高にハマるのかを、現役ラノベ分析屋の目線で語っていきます。

① “配信文化”に生きている読者

まず間違いなく刺さるのが、VTuber/実況/ストリーマー文化に親しんでいる層。

チャット欄・スパチャ・コメントのノリを知っている人ほど、本作のリズムが肌に合う。

ミミックの喋り方や配信のテンポがまさにリアルタイムのストリーム感覚で、「見慣れた風景をフィクションで体感する」快感が味わえます。

このリアル感の精度が高いため、現代ネット文化に詳しい層ほど「この作家、分かってる」と頷くポイントが多い。

② 異世界テンプレに飽きたラノベ読者

「また転生か」「また冒険者ギルドか」と感じている層にもおすすめ。

本作は、転生というフォーマットを使いながらも、現代社会を主舞台にしているため、既視感がない。

“ダンジョン”は存在するが、“異世界”ではない。

勇斗が使うスマホ風デバイス、ネット文化の断片、現代語ノリ――すべてが今の私たちの延長線上にある。

テンプレ疲れを癒すには最適な軽快さで、メタでも皮肉でもなく、自然な笑いで刷新してくれる作品です。

③ ライトノベルを“ながら読み”する層

本作の構成は非常にスマホフレンドリー。

1話の文量が程よく、話の区切りも明確で、通勤・通学・昼休みの10分で完読できるテンポになっています。

つまり、「ながら読み」に最も適したフォーマット。

しかも文章が軽快で、読書疲労がほとんどない。

疲れた夜、SNSの代わりに読みたくなる軽さ――それがこの作品の強みです。

いわば“読むショート動画”的ラノベ。

スクロールするほどに笑いが更新され、脳がリズムで覚醒します。

④ バズる構造を分析したいクリエイター

創作者・構成作家・Web小説家志望者にも非常に示唆の多い作品です。

勇斗の行動原理=「視聴者を退屈させない」という一点が、構成設計の鏡になっています。

・一話内に必ず笑いまたは進化のイベント ・コメントや反応が“読者の代弁”として機能 ・話の引きが「配信のサムネ」に近い構成

これらはそのまま連載の伸ばし方・ブクマの増やし方の教材です。

特にテンポ設計やボケとツッコミの間合いは、コメディ構文の教科書として分析価値が高い。

創作を志す人ほど、「配信文化がストーリーテリングにどう影響するか」を体感できます。

⑤ “前向きなエネルギー”を求めている人

本作の読後感は、とにかく前向き。

苦境でも笑う勇斗、転生を受け入れる強さ、諦めをネタに変えるしなやかさ。

それらが読者の気持ちをゆるく支えてくれる。

ストレスフルな現代において、こういう“バズる明るさ”を描ける作品は貴重です。

ラノベでありながら、ヒューマンコメディとしての側面も持つ。

読むと心が軽くなる――それは単なる感想ではなく、この作品の構造的効果です。

⑥ 私的おすすめポイントまとめ

- テンポ神速:スクロールの気持ちよさが中毒的。

- ギャグ×現代性:現代配信文化のリアルが笑いの燃料に。

- 読者巻き込み型:コメント演出が参加体験を作る。

- 創作の教材性:構成設計が緻密で模倣可能。

- ポジティブ読後感:読むと元気になる。

私的には、この作品は“配信文化を理解している世代”における新しいライトノベルの形として位置づけられます。

テンプレートでも反テンプレでもなく、今という時代の呼吸そのもの。

だからこそ、読んでいて「これ、今の空気感だな」と頷ける。

そのリアルさこそが、バズではなく“共感”による伸びを支えているのです。

作品はこちら:『転生ミミックのダンジョン配信』(著:純クロン/カクヨム掲載)

7. まとめ:現代に息づく“配信×成長”コメディの新旗手

ここまで語ってきた通り、『転生ミミックのダンジョン配信』は、単なる“異世界転生コメディ”ではありません。

それは、現代日本のエンタメ構造を写した鏡であり、笑いの裏に時代の本音が見える作品です。

ミミックというモンスターを通じて描かれるのは、“見られることへの快感”と“見せ続けることの苦しさ”。

このバランス感覚が、物語の笑いと切実さを両立させています。

ルイ視点で言えば、本作の最大の魅力は「テンプレートの再発明」にあります。

転生・配信・進化――誰もが知る素材を、軽快な語りと現代的なツッコミで再構築している。

その結果、読者は“知っているのに新しい”という快感を味わうのです。

・“バズる明るさ”が時代に求められている

本作を読んでまず感じるのは、「今の時代に必要な明るさ」だということ。

SNSや配信の世界では、常に“数字”が人の価値を測る。

勇斗の「バズりたい」という叫びは、決して笑い話ではなく、現代人の共通言語です。

しかしこの作品は、その重さを説教ではなくギャグで処理する。

それが読者を癒やし、笑いながら「わかる」と言わせる。

この“明るい共感”の構造が、作品のバズを支えています。

・キャラクターの「前向きなリアリティ」

宝勇斗は、自虐的でありながら、どこか真剣。

「笑われてもいい」「注目されたい」――その姿勢には痛みがあるのに、それを笑いに変える才能がある。

この主人公像は、今のネット世代の“等身大”です。

彼はヒーローではなく、視聴者の一人。

だからこそ、読者が自然と感情移入できる。

そしてその感情移入が、読者の笑いと応援のエネルギーに変わっていく。

この循環が、「読まれるラノベ」の条件を満たしているのです。

・“物語を通じて笑う”という成熟した楽しみ

コメディというジャンルは、ただのギャグでは終わらせない力を持ちます。

『転生ミミックのダンジョン配信』の笑いは、常に状況の中に根ざしている。

視聴者のコメント、主人公のツッコミ、ダンジョンの物理法則。

そのすべてが現実の延長線として設計されているため、読者は安心して“笑う”ことができる。

この「世界の中で笑う」設計こそ、成熟したWebコメディの証です。

・“今読む理由”が明確な作品

この作品をおすすめする最大の理由は、今だからこそ響くということ。

ネット文化・個人発信・数字主義――どれも2020年代以降の日本に深く根ざした要素です。

『転生ミミックのダンジョン配信』は、それらを批判するでも肯定するでもなく、笑いに昇華しています。

重くないのに、意味がある。

それが“今読む理由”として、確固たる存在感を放っているのです。

・未来への期待:バズのその先へ

第10話までの段階で、勇斗の物語はまだ始まったばかり。

吸血鬼少女の登場は、物語を一気に“群像劇”へと拡張する予兆です。

ミミックとしての成長、視聴者との関係、そして“配信の目的”そのものがどう進化するのか。

この先に待つのは、おそらく笑いと感動の両立。

私の読後予感を言えば――この作品、間違いなく連載の伸びしろがある。

読者が増えれば増えるほど、作者も筆が走るタイプの構成です。

だからこそ、今のうちに追っておくのが正解。

・“読むこと”が応援になる

『転生ミミックのダンジョン配信』は、読者が「ブクマ」「★」「コメント」を送ること自体が作中テーマとリンクします。

読者の応援=配信者へのリアクション。

このメタ構造が作品と読者を繋ぐ。

だから、もしこの記事で少しでも興味を持ったなら――

ぜひ本編を開いてほしい。

そして、宝勇斗の配信に“視聴者”として参加してみてほしい。

あなたの一クリックが、彼を、そしてこの作品を強くする。

作品はこちら:『転生ミミックのダンジョン配信』(著:純クロン/カクヨム掲載)

――ここまで読んでくださったあなたへ。

この記事を閉じる前に、ぜひ本編ページへジャンプしてみてください。

このあと、「宝箱の中の配信者」がどんな進化を遂げるのか。

笑いの中に潜む希望を、ぜひあなたの目で確かめてください。

応援・コメント・ブクマが、この物語の“次の一話”を動かす力になります。

――さあ、あなたもダンジョン配信の視聴者へ。

・FAQ(検索補助構造化データ対応)

- Q1:『転生ミミックのダンジョン配信』はどんな作品?A:現代にダンジョンが存在する社会で、ミミックに転生した元配信者が実況を通して成長していくコメディ作品です。

- Q2:異世界転生ものとの違いは?A:舞台は異世界ではなく現代日本。ダンジョン配信という新しい文化が成立しており、現代的テーマが物語に直結しています。

- Q3:どんな読者におすすめ?A:配信文化やネットジョークが好きな人、テンプレではなく新しいWebコメディを探している人に特におすすめです。

- Q4:ネタバレはありますか?A:本記事では第1〜10話までを事実ベースで紹介し、主要な展開やクライマックスのネタバレは避けています。

- Q5:どこで読めますか?A:カクヨム公式サイトで全話無料で公開中です。こちらのリンクから読めます。

・更新履歴・編集責任者

- 執筆・編集:神代ルイ(ライトノベル編集・構成コンサル)

- 初稿作成日:2025年10月14日

- 最終確認日:2025年10月14日

――ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

このレビュー記事は、ラノベを愛する一読者として、そして“物語を届ける側”の編集者としての視点から構築しました。

『転生ミミックのダンジョン配信』は、バズや配信文化といった時代的トピックを笑いの中に組み込んだ、いま最も注目すべきWeb小説の一つです。

まだ読んでいない方は、ぜひ本編を開き、宝勇斗と一緒に笑いながら進化する時間を味わってみてください。

あなたのコメントやブクマが、次の一話を生み出す燃料になります。

作品基本情報

- 作品タイトル:転生ミミックのダンジョン配信

- 著者:純クロン

- 掲載媒体:カクヨム

- URL:https://kakuyomu.jp/works/16818622177419303490

- 参照範囲:第1話〜第10話(2025年10月14日閲覧時点)

- ジャンル:現代ファンタジー/コメディ/配信文化×ダンジョン

- 対象読者:男女兼用(R15未満)/配信文化・ネットコメディ愛好層

・一次情報・参照資料

- 『転生ミミックのダンジョン配信』公式掲載ページ(カクヨム) — 本記事の一次情報源。

- カクヨムコン公式ページ — カクヨムの作品投稿・応募要項確認のための参考資料。

- KADOKAWA公式ニュースリリース — 出版レーベル動向の補足確認。

コメント