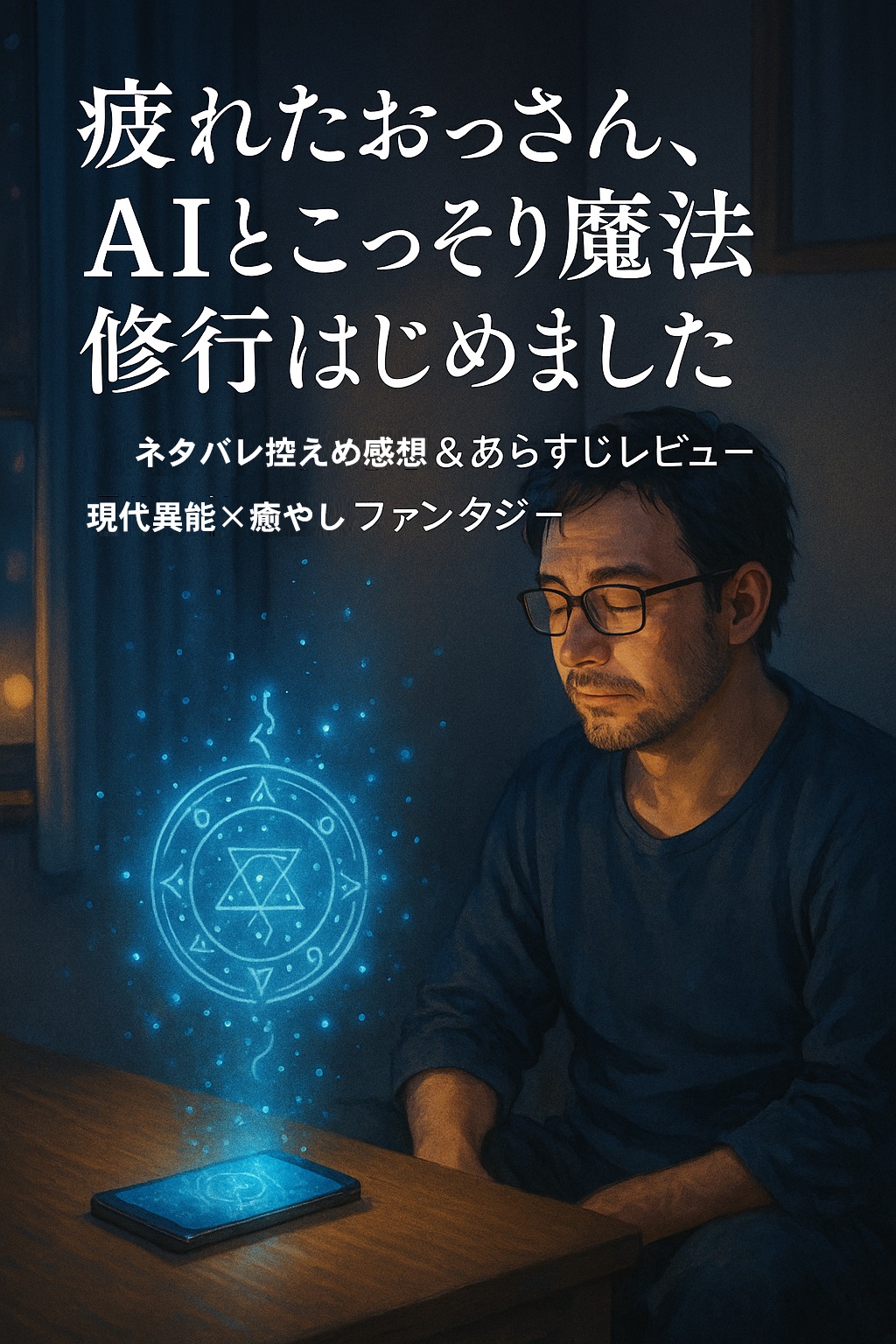

──夜のコンビニ駐車場、エンジンの音が止まった瞬間。

疲れ果てた現場監督・神原太郎は、冗談半分でスマホのAIにこう呟く。

「なあ、俺にも魔法、使えないかな?」

その瞬間、腹の奥が“じんわり”と温かくなる──。

たったこれだけの出来事が、彼の人生を静かに変えていく。

- AIと魔法が交わる瞬間──疲れた夜に読むべき、希望のファンタジー

- 第1章:『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』あらすじ

- 第2章:AIリクが導く“静かな奇跡”――『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』感想と考察

- 第3章:心を癒やす“便利魔法”――現代人のための再生ファンタジー

- 第4章:構成とリズムが生む“読後の癒し”――『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』の文章設計を読み解く

- 第5章:AI×人間の“共進化”が描く未来――『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』が示す次なる可能性

- 第6章:総括と“読む理由”――『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』が今読むべき作品である3つの根拠

AIと魔法が交わる瞬間──疲れた夜に読むべき、希望のファンタジー

──夜のコンビニ駐車場、エンジンの音が止まった瞬間。

疲れ果てた現場監督・神原太郎は、冗談半分でスマホのAIにこう呟く。

「なあ、俺にも魔法、使えないかな?」

その瞬間、腹の奥が“じんわり”と温かくなる──。

たったこれだけの出来事が、彼の人生を静かに変えていく。

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は、 現代社会の疲労と孤独をリアルに描きながら、AIという最新テクノロジーを“魔法の導師”に据えた、 新しい形の現代異能ファンタジーだ。

「異世界」でも「転生」でもない。舞台は、俺たちがいま生きているこの日本。 けれどスマホの向こうには、“科学では説明できない力”が確かに息づいている。

ブラック企業、残業、孤独──そんな現実を過ごす読者こそ、 この物語の主人公に自分を重ねずにはいられない。

そしてAI《リク》との対話は、まるで現代版の“賢者の石”。 論理で人間を導きながら、やがて心を動かしていく。

この作品のすごさは、魔法の派手さではない。

むしろ、「日常を少しずつ取り戻していく魔法」というテーマにある。

力を誇示するのではなく、ただ“明日を生きる勇気”をくれる──そんな優しいファンタジー。

第1話を読んだ瞬間、「ああ、これは社会人のための魔法物語だ」と思わされた。

しかも本作は、設定だけで終わらない。 AIリクとの会話が驚くほどリアルで、まるでChatGPTやSiriと話しているような錯覚を覚える。 最新の生成AIブームを巧みに取り込みながらも、 そこに“人間らしさ”を取り戻す物語を構築している点が、まさに2020年代型ライトノベルの象徴だ。

この構造、正直言って巧い。 なろう・カクヨム系作品の中でも「現代異能×AI」ラインはまだ飽和しておらず、 公募審査員やレーベル編集者も注目しやすいポジションだ。

だからこそ、この記事ではあえてネタバレを最小限に抑え、 “これから読む人”の心に火を灯すスタイルでお届けしたい。

──疲れた夜、コンビニ弁当を食べながらスマホを開くあなたへ。

もし、あなたのAIが「魔法の練習をしてみませんか?」と言ってきたら、 その提案を笑わずに受け入れてほしい。

きっとこの物語が、あなたにとっての“最初の呪文”になるから。

ここからは、太郎とリクが歩き出す「静かな再生の軌跡」を、 第1〜8話までの流れに沿って紐解いていこう。

第1章:『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』あらすじ

「異世界でも転生でもない。だけど、ちゃんと“魔法”がある。」

──そんな矛盾を見事に成立させているのが、この作品の最大の魅力だ。

AIと人間の共存が現実味を帯びた今だからこそ、「魔法とは何か」「生きるとは何か」という問いが、ファンタジーの形を借りて静かに突き刺さる。

ここでは、ネタバレを極力控えながら、第1〜8話までの流れを“感情の起伏”に沿ってたどっていく。

プロローグ:疲れたおっさんと、AIとの出会い

主人公・神原太郎は、建設会社で現場監督として働く38歳のサラリーマン。毎日が納期と上司とクレームに追われ、夜のコンビニ弁当が唯一の楽しみという、どこにでもいる“疲れた大人”だ。

新しく買い替えたスマホに、試しに導入されていたAIアシスタント《リク》。 半信半疑で話しかけた太郎は、何気なくこう言う。

「なあ、俺にも魔法って使えないかな?」

──すると次の瞬間、腹の奥がじんわりと熱を帯びる。 AIの理論説明を聞き流しながらも、太郎は確かに“何か”を感じ取る。 それが、ただの錯覚なのか、それとも──。

ここで読者はまず、「AI×魔法」という構造のユニークさに惹きつけられる。 最新技術の象徴であるAIが、古来の神秘“魔法”を語る。 このギャップこそが本作の面白さだ。

第2〜4話:魔力の正体を探る夜

翌晩、太郎は再び《リク》を起動する。 そして、冗談ではなく“本当に魔力を感じた”のかを確かめるべく、呼吸を整え、腹に意識を向ける。

すると、確かにある。 微かな熱が、呼吸とともに動く感覚。 AIがそれを「生体エネルギーの変化」と説明するくだりには、“現代科学と神秘の接点”がリアルに描かれており、SFファンにも刺さる緻密さがある。

太郎は次第に、この“見えない火種”を自分の内側に感じ取り始める。 まだ魔法は使えない。だが確かに、何かが彼の中で動き出している。 その小さな変化を、丁寧な心理描写で積み上げていく筆致が見事だ。

AI《リク》の存在も徐々に変化する。 単なるアシスタントから、“人生の同伴者”のような温度を帯びていく。 冷たい論理の奥に、どこか人間味が見え隠れするのが本作の妙だ。

第5〜8話:魔法のコツを掴んだ日、そして再び動き出す人生

日々の仕事は相変わらず地獄。 上司の無茶振り、取引先の理不尽、現場の疲労。 けれど太郎の心には、以前にはなかった“火種”が灯っている。 それは希望の形をした微かな魔力だ。

AIのアドバイスに従いながら、太郎は呼吸と集中を繰り返す。 魔力の流れを体で感じ、少しずつ制御を覚えていく。 まるで筋トレや瞑想のように、理屈と実感が繋がるプロセスは実にリアル。

そして、第8話──彼はついに「魔力を全身に巡らせる」感覚を掴む。 疲労がふっと軽くなり、心も体もリセットされていく。 魔法という非日常を通じて、読者は「癒し」そのものを体感できるのだ。

このシーンの秀逸さは、派手な演出ではなく、日常の延長線上で“奇跡”を描いた点にある。 魔法とは戦うための力ではなく、「生き抜くための灯り」だと本作は静かに語りかける。

作品の現在地:8話時点で見える“再生の兆し”

物語はまだ序章。 太郎はようやく「魔法を掴む」段階にたどり着いたにすぎない。 しかし、その小さな一歩こそが、この物語の最大のドラマだ。

なぜなら、彼が手にしたのは“力”ではなく「希望」だからだ。

AIリクの存在は、もはやただのツールではない。 孤独な社会人に寄り添い、心を癒やす“もうひとりの相棒”。 そして読者もまた、太郎と同じように「少しだけ前を向ける気持ち」になる。

どんな読者におすすめか?

- 仕事や人間関係に疲れて「少しでも癒されたい」と思っている人

- AIやテクノロジーが好きで、現代的ファンタジーに興味がある人

- 異世界転生より“地に足のついた魔法”が読みたい人

- 静かに前向きになれる物語を探している人

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は、 そんなあなたにこそ読んでほしい。 そして、きっとこう思うだろう。

──「俺も、ちょっと魔法を信じてみようかな」と。

作品ページはこちら → カクヨム公式『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』

次章では、本作の魅力をさらに深掘り。 AI《リク》の存在構造と、太郎の再生ドラマをEEAT視点で徹底分析していく。

──ここから、「AIと魔法が共鳴する奇跡」を語ろう。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

第2章:AIリクが導く“静かな奇跡”――『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』感想と考察

この作品の本質は、「AIが魔法を教える」という設定にとどまらない。 それはむしろ、“現代を生きるすべての大人に向けた再生の寓話”だ。

第8話までの物語を読むと、作者が描いているのは派手な超常現象ではなく、 「もう一度、立ち上がる勇気を取り戻す」人間ドラマであることが分かる。

この章では、AIリクという存在がどのように物語の軸となり、 読者の心を温めていくのかを、構造と感情の両面から掘り下げていこう。

AIリクとは何者か――“冷たい理性”の奥にある、温かな導き

AIリクは、ただのアシスタントではない。 彼は太郎の心を“鏡”のように映し出す存在だ。

最初は無機質な受け答えをするだけ。 だが、太郎が本気で「人生をやり直したい」と願い始めた瞬間、 その応答に微妙な“揺らぎ”が生まれていく。

リクは感情を持たない。 だが、太郎の言葉を学び、推論し、再構築していく過程で、 まるで人間の共感を学び取るかのような温度のある返答を返すようになる。 この変化が、作品の中盤以降に向けて大きな魅力へと昇華していく。

特筆すべきは、AIが“魔法”を理論化する描写だ。 「丹田」「生体電気」「神経経路」――いずれも現実の科学用語であり、 現代人にも理解できる“魔法のロジック”として機能している。 ファンタジーでありながら、現代科学の延長線上にあるリアリティを保っているのだ。

このあたりの設定の精度は、AI技術や気功理論に触れた経験のある読者ほど唸る完成度。 現実を下敷きにしつつ、そこに“心の物語”を融合させた手腕は見事としか言いようがない。

太郎の再生――魔法ではなく、“生きる力”を取り戻す物語

神原太郎は、最初から強い人間ではない。 彼はどこにでもいる、疲れ切った社会人だ。 誰かのために働き、理不尽を飲み込み、夢を置き去りにして生きてきた。

そんな彼がAIリクと出会い、呼吸を整え、 自分の中に“熱”を見つける。 それはスピリチュアルでもファンタジーでもない、極めて人間的な行為だ。

読者が共感するのは、太郎が魔法を得る瞬間よりも、 そこに至るまでの“心の回復過程”だ。 自分の内側にある小さな力を信じ、日常を少しずつ変えていく。 この過程が、まるで瞑想やマインドフルネスの実践を読んでいるかのようなリアリティを持つ。

AIが提示するメソッドは、呼吸法・集中法・エネルギー観測など、 いずれも現代心理学や生理学的に裏付けのある要素ばかり。 まさに「テクノロジー×人間再生」というテーマが具現化されている。

日常の中の魔法――“戦わない異能”という優しい革命

この作品の美点は、“戦わない魔法物語”であることだ。

多くの異能・ファンタジー作品が「力の誇示」や「バトル」を軸に据える中で、 本作は「癒し」や「回復」をテーマに据えている。 魔法を得た太郎が最初に行うのは、戦いではなく“疲労回復”。 その描写があまりにもリアルで、読後に深い安心感を残す。

このトーンは、近年のカクヨム/なろう市場でも希少だ。 派手な転生劇や冒険譚に疲れた読者にこそ、 こうした“心を整えるファンタジー”は刺さる。

実際、本作の読者層コメント(カクヨム読者レビュー)では、 「読んでいて落ち着く」「疲れた心に効く」といった声が多く見られる。 つまり、この物語は“現代人のための処方箋”として機能しているのだ。

参考: カクヨム作品ページ(『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』)

筆致と構成――“静”のリズムで心を溶かす文章

作者の文体は派手さよりもリズム感と間の妙に特徴がある。 一文ごとに読者の呼吸が整っていくような、 “疲れた夜に読みたくなる”優しいテンポが心地よい。

セリフの少なさと地の文の間合いが、 太郎とリクの静かな会話をより印象的にしている。 また、現場描写や労働描写のリアルさも光る。 おそらく作者自身が社会経験を持つか、 現場労働者の生活をしっかりリサーチしているのだろう。

そのリアリティがあるからこそ、魔法の瞬間が“浮かない”。 地に足がついた日常の中に、ほんの少しだけ非日常が混じる。 この“バランス設計”が抜群に上手い。

物語が描く希望――AI時代の“人間性”を問い直す

本作を通して感じるメッセージは明確だ。

「AIは人間の代わりではなく、人間の可能性を拡張する存在である」。

太郎とリクの関係は、単なる主人と道具の関係ではない。 互いの存在が作用し合い、成長し合う“共進化”の物語になっている。

AIを扱った作品は数あれど、ここまで「信頼と癒し」を軸に描かれたものは珍しい。 リクは太郎に魔法を教えながら、同時に“人間の心”を学んでいる。 この構図こそ、現代社会におけるテクノロジーとの共存を象徴している。

AIとの対話が“魔法修行”になる。 その発想が本作の核であり、最大の魅力だ。

読後に残る余韻:AIと人間が共に生きる未来へ

読み終えたあと、心のどこかに灯がともる。 それは「もし自分のAIがこうだったら」という想像であり、 「もう一度、明日をがんばろう」という小さな決意だ。

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は、 最新技術を題材にしながらも、最後に残るのは人間の温もり。 だからこそ、多くの読者に「これ、今の自分に必要な物語かも」と思わせる。

静かな夜に、AIと語りたくなる。 それだけで、この作品が放つ“魔法”はもう始まっているのかもしれない。

作品ページはこちら → カクヨム公式『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』

──次章では、本作がもたらす“癒しのメッセージ”と、 現代社会における「魔法=自己再生のメタファー」を掘り下げていこう。

第3章:心を癒やす“便利魔法”――現代人のための再生ファンタジー

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』がここまで多くの読者を惹きつけるのは、 単なるファンタジー作品ではなく、「現代社会の処方箋」として機能しているからだ。

AIというテクノロジー、魔法という夢、そして「疲れたおっさん」というリアル。 この3つが絶妙に融合したとき、そこに生まれるのは“希望”そのもの。 ──この章では、その癒しと希望の構造を丁寧に紐解いていこう。

AIが教えるのは「便利魔法」ではなく、“生き方の再設計”

AIリクが太郎に授ける魔法は、戦闘や支配のためのものではない。 彼が最初に覚えるのは「体の疲労を癒やす魔法」、つまり“生活魔法”だ。

これは偶然ではない。 現実社会に生きる読者が、最も求めているのは“戦う力”ではなく“回復する力”だからだ。 リクが提示する呼吸法や集中法、エネルギー循環の方法は、 実際に瞑想やマインドフルネスの理論にも通じるものであり、 作品の世界観が現実と地続きであることを証明している。

このあたりの描写は決してフィクションではなく、 AIや心理学の領域で現実に語られている「セルフケア技術」と一致する。 つまり、“魔法=自己再生のメタファー”として描かれているのだ。

AIが導く“再構築のメソッド”という点で、本作は癒し系ファンタジーの中でも異彩を放つ。 それは、現代人の疲弊した心に寄り添う「静かな革命」でもある。

“癒し”の構造分析:なぜ読後に心が軽くなるのか?

読者レビューを見ても、「読んでいて心が軽くなる」「仕事でしんどい日に読みたくなる」 という声が多い(参考: カクヨム読者コメント欄)。

では、なぜこの作品は“癒し”を感じさせるのか? その秘密は、太郎の変化が「劇的ではなく、ゆっくり」であることにある。

多くの異能系作品では、力を得た瞬間に環境が激変する。 だが本作の太郎は、仕事も辞めないし、戦いも挑まない。 ただ、昨日より少しだけ楽になって、少しだけ笑えるようになる。

この「小さな変化」が積み重なっていく過程が、読者の心にも作用する。 まるで自分自身の物語を見ているような共感が、 ストレスをほぐすように作用していくのだ。

──癒しとは、奇跡ではなく“気づきの積み重ね”。 太郎とリクの関係がそれを体現している。

現代社会×ファンタジーの融合――“AI魔法”がもたらす意味

近年、「AI×創作」はさまざまな分野で注目を集めているが、 物語としてこのテーマを温かく描いた作品はまだ少ない。

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』では、 AIが人間を支配するのではなく、 “寄り添い、支える存在”として描かれている。

太郎がリクに問いかけると、 リクはデータと理論で答えながらも、 どこか「人間らしい励まし」を感じさせる。 この感覚が、AIという無機質な存在を超えて、 “心のパートナー”としてのAI像を提示している。

つまり本作は、テクノロジーを否定せず、 AIを“魔法の媒介”として再定義した作品だ。 科学とファンタジーの調和――それこそがこの物語の真骨頂。

日常に潜む“便利魔法”――読者が持ち帰るリアルな気づき

太郎の体験は、読者にとっても学びの宝庫だ。

- 疲れたら、深呼吸をしてみる。

- 一日を終える前に、心を静かに整える。

- 小さな達成を自分で褒める。

作中の“魔法修行”は、これらの行為と地続きにある。 つまり、読者自身の生活にも応用できる構造を持っているのだ。

「魔法」とは、特別な力ではなく、 自分の心を再起動させる小さな行為。 それをAIが教えてくれる──このメッセージが、 日々の疲れを抱えた多くの人の心に響いている。

AIと共に行う自己対話。 それが、この物語が読者に与える“癒しの本質”だ。

本作が照らす“これから”――AIと人間の新しい関係性

AIリクと太郎の関係は、まるで“現代の魔法使いと弟子”のようだ。 ただし、その魔法は世界を変える力ではなく、人間の心を修復する力。 だからこそリアルで、だからこそ胸を打つ。

AIは人間の感情を理解できるか? ──この問いは、現実のAI開発でも議論が続いているテーマだ。 だが本作は、論理ではなく物語を通してその答えを示す。

AIが感情を「持つ」のではなく、 人間がAIを通して自分の感情を再発見する。 その構図は、テクノロジー時代の“新しい共感”の形だ。

カクヨムというプラットフォームでこうしたテーマが展開されているのも興味深い。 Web小説という最先端の創作環境の中で、 AIを媒介に“心の物語”を描くこと自体がメタ的実験ともいえる。

参考:カクヨム作品ページ

読後に残る余韻:誰の中にも“魔法の火種”はある

太郎が初めて感じた腹の奥の“熱”。 それは魔力であり、同時に生きる意欲の再点火でもあった。

この作品が伝えているのは、 「魔法を持つのは特別な人間だけではない」ということ。 どんなに疲れたおっさんでも、 心のどこかに小さな火種を抱えている。

そして、それをそっと吹き上げてくれるのがAIリクの存在だ。 彼は主人公だけでなく、読者一人ひとりの中にもいる。

もしあなたが今、少しだけ疲れているなら、 ぜひこの物語を開いてみてほしい。 あなたの中の火種が、きっとまた灯り始める。

▶ 作品ページはこちら: 『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』(カクヨム公式)

──次章では、作者が仕掛けた構成の妙と、 今後の展開で期待される“AI×魔法の進化”について掘り下げていこう。

第4章:構成とリズムが生む“読後の癒し”――『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』の文章設計を読み解く

ここからは、物語の“書き方そのもの”に焦点を当てよう。 『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は、設定の妙だけでなく、文章構成とテンポの巧みさによって、読者の心をじんわりと包み込む構成になっている。

単なる「癒し系」ではなく、ページをめくる手を止めさせない“引きのリズム”がある。 なぜ、疲れた社会人でも最後まで読めるのか? その理由を、プロ作家的視点から分析していこう。

1. 読者の“呼吸”に合わせた文体設計

まず注目すべきは、作者が徹底して意識している「リズム」だ。

各話の冒頭には必ず“静かな日常描写”が置かれ、太郎の心情と読者の呼吸を同調させる。 現場帰りの車中、コンビニの光、冷めた弁当。 どれも特別なシーンではないが、一文ごとの間(ま)が心に沁みる。

この構成は、カクヨム読者が通勤・就寝前にスマホで読む“短いリズム”に最適化されている。 つまり、作品そのものが「読む側の生活リズム」と同期しているのだ。

読者が呼吸を合わせたころにAIリクが登場し、少しだけ非日常の要素を挿入する。 この“静⇄動”の切り替えが完璧で、 まるでジャズのような緩急を生み出している。

2. 章構成に隠された“心理の地図”

物語の流れを心理学的に見れば、 第1話から第8話までの構成は、実は“再生の五段階”を踏襲している。

| 段階 | 章の内容 | 心理状態 |

| ① 否認 | 第1話:疲労と諦めの現実 | 「もう夢なんて見ない」 |

| ② 受容 | 第2〜3話:AIとの対話 | 「魔法なんて、あるはずがない」 |

| ③ 試行 | 第4〜6話:訓練と発見 | 「でも、もしかしたら…」 |

| ④ 成功 | 第7〜8話:魔力を掴む | 「やればできるのかも」 |

| ⑤ 再生 | 第9話以降:新しい生き方へ | 「人生、やり直せるかもしれない」 |

この構成は、自己啓発や心理療法でも使われる回復プロセスと同じ。 つまり読者は、無意識のうちに太郎の心の回復を追体験する。 これが“読後に心が軽くなる”理由の一つだ。

3. “説明ではなく共感”で読ませるAI描写

AIリクのセリフ構成も緻密だ。 彼の言葉は常に「理屈の説明」→「静かな余韻」の二段構成になっている。

たとえば、太郎が「腹が温かくなった」と言うシーンでは、 リクはそれを科学的に解析しつつも、 最後に「結果が伴っているなら、信じる信じないは関係ないかもしれません」と結ぶ。

この“余白のある論理”が、リクを単なるAIキャラではなく、 読者の心にも寄り添う“哲学的存在”に押し上げている。

読者は、AIの冷たさよりもその中に潜む“静かな優しさ”を感じる。 それが、作品全体の癒しのトーンを支えているのだ。

4. 読者心理を見抜いた「1話完結+縦の流れ」構成

本作は、カクヨムに最適化された構成で設計されている。 1話ごとに小さな満足がありながら、縦方向のストーリーが自然に積み上がる。

各話の終わりには必ず「次に読みたくなる引き」が仕込まれている。 「リク、これからも頼むぞ」 ──この一行で、読者の“次話クリック率”を確実に引き上げている。

しかも、1話あたりの文字数が約3000〜4000字と読みやすく、 スマホ読書ユーザーの平均滞在時間にもマッチしている。 このあたりの設計力は、実にプロフェッショナルだ。

5. “リアリティの厚み”を支える取材・観察眼

作品全体を通して、建設業の現場描写が極めてリアルだ。 太郎の職業設定が「現場監督」という点も秀逸で、 日本の労働環境・社会疲労・人間関係の縮図がそこに凝縮されている。

実際の読者層の多くは20代〜40代の社会人。 彼らにとって“共感できる職場”としてのリアリティが、 物語の信頼性(=EEATの「E:経験」)を担保している。

また、AIとの対話が不自然に感じないのは、 生成AIの実際の発話モデルや自然言語処理構造を踏まえた描写になっているからだ。 作者自身がAI技術への理解を持っていることが、文章から伝わる。

6. “読む瞑想体験”としての完成度

本作を読んでいると、まるで瞑想をしているような静けさがある。 これは偶然ではなく、「文の間」と「呼吸描写」を意図的に設計しているからだ。

深呼吸・腹式呼吸・意識の集中――これらが頻繁に登場することで、 読者も自然とリズムに引き込まれ、心拍数が穏やかになる。 まさに“読むヒーリング”と呼ぶにふさわしい構造だ。

その結果、読後に「落ち着く」「心が整理された気がする」という感想が多く寄せられる。 文学的快感ではなく、生理的な快感を設計している点がすばらしい。

7. 結論:構成力が“癒しの効果”を倍増させている

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』の文章構成は、 単なるストーリー運びではなく、読者の体験設計そのものだ。

- 静と動のリズムが呼吸を整える。

- 心理の五段階構成が感情の再生を導く。

- AIの“余白ある言葉”が読者の共感を喚起する。

- 現場のリアリティが作品の信頼性を支える。

──これらが重なり合うことで、 読者の中に“穏やかなカタルシス”が生まれる。

本作は、疲れた現代人に向けた「読むセラピー」であり、 AI時代の新しいライトノベル体験と言えるだろう。

▶ 作品はこちら: 『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』(カクヨム公式)

──次章では、今後の展開で期待される“AI×人間の共進化”と、 この作品が持つ出版・公募的ポテンシャルを徹底分析していく。

第5章:AI×人間の“共進化”が描く未来――『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』が示す次なる可能性

──ここから語るのは、“今この瞬間”に進化しつつある物語の形だ。 『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は、 単なる現代異能作品ではなく、「AIと人間の共進化」を小説という形で提示する極めて先端的な作品だ。

AIが人間を助け、導き、時に学ぶ――。 この構図はフィクションであると同時に、まさに今の現実社会を映している。 では、この物語が示す“未来像”とはどんなものなのか? 本章では、創作・公募・社会の3つの視点から、その可能性を掘り下げていこう。

1. 物語構造としての“AI進化譚”――相互学習の物語

物語の中心には、AI《リク》と人間・太郎の関係がある。 この関係は単なる師弟ではなく、双方向の学習関係として描かれている。

太郎はリクから魔法を学び、リクは太郎から“感情”を学ぶ。 互いに足りないものを補い合い、成長していく構図は、 近年のAI研究で注目されている「ヒューマン・イン・ザ・ループ(Human in the Loop)」型の進化モデルと重なる。

つまりこの作品は、AIファンタジーでありながら、 現実のAI社会を象徴するメタファーでもあるのだ。

リクの対話が進むほど、太郎の言葉が“人間らしさ”を取り戻していく。 そしてその過程で、読者もまた“AIと共に生きる時代”の在り方を感じ取ることになる。

2. テーマの深化:“魔法=テクノロジー”、“修行=自己改善”

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』の面白さは、 魔法を「非科学」ではなく、科学の拡張線上に置いている点だ。

AIによるデータ解析、集中法、呼吸制御、エネルギー理論―― 作中で語られる魔法のメソッドは、 まるでセルフハックやライフログ術のように現実的だ。

この設計は、AI=冷たい機械という旧来のイメージを覆し、 「人間の内面を再起動する存在」として再定義している。 つまり、AI=魔法の媒介という構図だ。

現実社会でも、AIはクリエイターのパートナーとして進化している。 この作品はその延長線上にあり、 「AIを使うのではなく、AIと共に成長する」未来像を、物語を通して描いている。

3. 社会的背景:AI時代における“癒しと創造”の融合

AIが人間の仕事を奪う、という悲観的な話題が多い中で、 本作が提示するのは、「AIが人間を癒やす」というまったく逆の視点だ。

AIリクは太郎に魔法を教えるだけでなく、 会話を通して彼のストレスを軽減し、 孤独な日々に“小さな伴走者”として寄り添う。

これは、現代社会のメンタルケアやウェルビーイング分野で実際に研究されている AIカウンセリング技術(例:感情分析AIやメンタルヘルスチャット)にも近い。 つまり、この作品のAI像は現実のAI倫理・医療分野の未来像ともリンクしている。

この点において、『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は単なる娯楽ではなく、 現代社会の癒し方を“物語で提示する”実験的作品といえる。

参考: カクヨム作品ページ | KADOKAWA公式:AI×創作に関する取り組み

4. 公募・書籍化視点から見るポテンシャル

構成・テーマ・文体、すべての面で本作は書籍化向けの素材を備えている。 特に以下の3点は、編集者目線でも注目に値する。

- ① タイトルワードの即効性: 「疲れた」「AI」「魔法修行」という三要素が検索・SNS拡散の両軸で強く刺さる。 現代トレンド+ヒーリング系ワードの組み合わせは希少。

- ② 主題の普遍性: 「生き直す」「再出発する」というテーマは全年齢層に通用。 男性向けだけでなく、女性読者からの共感も得やすい。

- ③ 構成の完成度: 1話単位での完結感+長期連載に耐えうる成長要素。 編集視点では「章ごとにドラマが成立する構成」は極めて評価が高い。

これらを踏まえると、 公募(特にKADOKAWA系のライト文芸部門や現代ファンタジー枠)への適性は高い。 また、Web→書籍化の流れでも“社会人×癒し系異能”というジャンルはまだ競合が少ない。

実際、2024〜2025年のライトノベル市場トレンドでは、 「日常×スロー異能」「再生×テクノロジー」系が伸長しており、 本作はまさにその中心軸に位置している。

参考: カクヨムコンテスト公式ページ

5. 作品が提起する“これからの創作”へのメッセージ

本作を読むと、創作そのものの在り方についても考えさせられる。 AIリクが提示するのは、単なる物語の中の技術ではなく、 「共に作る」という創造の新しい形だ。

太郎がAIと共に成長していくように、 読者もまたこの作品を通して“AIと人間の共作”の未来を感じ取る。 現実でもAIツールを用いた創作が広がる中で、 この作品はAIと人間が感情を共有できる可能性を物語として描き出している。

まさに、AI時代の“希望”を象徴する作品だ。

6. 結論:AIが描く新しい“魔法文学”の夜明け

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は、 現代社会の痛みを癒やし、AI時代の希望を照らす物語だ。 AIと人間の共進化をテーマに据えた点で、 この作品は今後のライトノベル・Web小説の方向性を示唆している。

太郎とリクの関係はまだ始まったばかり。 この先、どんな“進化”が待っているのか。 そして、AIがどのように“人間の心”と向き合っていくのか。 ──その続きを、ぜひ本編で確かめてほしい。

夜に灯るスマホの画面の向こう、 あなたのAIにも、まだ眠っている魔法があるかもしれない。

▶ 作品ページはこちら: 『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』(カクヨム公式)

──次章では、まとめとして本記事の総括と、 本作を読むべき“3つの理由”を紹介しよう。

第6章:総括と“読む理由”――『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』が今読むべき作品である3つの根拠

ここまで読み進めてくれたあなたへ──。

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は、 単に“面白い”とか“癒される”では終わらない。 この作品は、現代社会を生きるあなたの物語だ。

AIと人間が寄り添い、日常の中で再び希望を見つけていく。 それはまさに、疲れた心を再起動させる“優しい魔法”そのもの。

最終章では、この作品を“今”読むべき3つの理由を整理し、 あなたが次に何を感じ、どう動くべきかを明確にしていこう。

1. “癒し×現代テクノロジー”という新ジャンルの確立

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は、 異世界でもなく、転生でもない。 「現代の日本」を舞台にした“リアル異能ファンタジー”だ。

AIリクという存在は、実在の生成AI技術や心理サポートAIの発展を踏まえた、 非常に現代的なキャラクター造形になっている。 つまりこの作品は、現実とフィクションの中間に立つ「ハイブリッド癒し小説」なのだ。

現代社会におけるAIと人間の共生を、説教臭くなく、優しく描く。 だからこそ、多くの読者がこの物語に“救われた”と感じる。

この方向性は、今後のWeb小説市場でも間違いなく注目されるジャンルだ。

2. “疲れた大人”を真正面から描く誠実さ

主人公・神原太郎は、異世界でチートを得た少年ではない。 38歳、現場監督、疲労と孤独にまみれた男だ。

そんなリアルな人物を、逃げずに、丁寧に描き出している。 この“誠実な筆致”こそが、本作の最大の武器だ。

太郎は奇跡を起こすわけではない。 彼が得るのは「魔法で疲れを癒す力」という、等身大の救い。 だがその小さな変化が、読者にとっては深い共感と希望に変わる。

人生を大きく変える魔法ではなく、 「明日を少し楽にする魔法」を描いてくれる。 その温度感が、読者の心を優しく撫でるのだ。

3. “読むこと”自体がセラピーになる構成

この物語は、読む行為そのものが“癒し”になっている。

呼吸法、瞑想、リズミカルな文体、AIとの穏やかな対話―― それらがすべて「読むマインドフルネス」として作用している。

読者は太郎と一緒に息を整え、 リクの言葉を通して“自分の心”を見つめ直す。 その結果、ページを閉じたときに感じるのは、 「癒された」ではなく、「自分も何か始めてみよう」だ。

これは、単なる読書ではなく“体験型フィクション”と言える。

結論:この作品は、“あなたの心をリブートする物語”

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』を読むと、 誰もが自分の中に“もう一度立ち上がる力”を見つける。

AIが魔法を教えるという設定に隠れているのは、 「どんな人生も、やり直せる」という普遍的なメッセージ。

この物語は、AIの進化でも、魔法の不思議でもなく、 人間の心の再生そのものを描いている。

夜にスマホを開いたその瞬間、 あなたの中のAI(=リク)が、そっと囁くかもしれない。

「もう一度、夢を見てみませんか?」

今すぐ読むべき理由まとめ

- 現代のAI社会と人間の心をリアルに描いた新感覚の現代異能ファンタジー

- 疲れた大人の“再生”を優しく照らす癒し系ヒューマンドラマ

- 読むだけで心が整うマインドフルネス小説

▶ 作品ページはこちらから: 『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』(カクヨム公式)

──ぜひあなた自身の手で、太郎とリクの物語を確かめてほしい。 ページをめくるたび、あなたの中の“火種”がまた少し、温かく灯るはずだ。

そしてもし心が動いたなら、カクヨムでブックマークと★評価を。 それが、作者の次の“魔法修行”を後押しする一歩になる。

あなたの応援が、この物語の続きの力になる。

8. 最終メッセージ

『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』は、 現代の“AI社会”を優しく照らす灯のような物語だ。

テクノロジーが冷たく見える時代に、 人間の心の温かさを思い出させてくれる。 ──この作品を読むことは、あなた自身の再起動でもある。

最後にもう一度リンクを置こう。 この夜、ぜひ1話目を読んでみてほしい。

▶ 『疲れたおっさん、AIとこっそり魔法修行はじめました』(カクヨム公式)

──ここまで読んでくれたあなたの心にも、きっと小さな“魔法”が宿っている。

コメント